邓瀛,字登三,号介槎,清嘉庆九年(1804年)生于上杭县来苏里苏姑乡(今上杭县中都镇仙村)一个儒商之家,是清道光年间著名廉吏。

邓瀛像

邓瀛自小聪颖,与兄长邓铭一同被誉为“神童”,得到县督学吴椿的赏识称赞,为兄弟俩合辑的《庭训迩言》作序,并分别选拔兄弟俩为郡县痒生第一。道光八年(1828年),邓瀛秋季乡试考中举人后,第二年春又赴京会试考中进士,成为难得的“联捷进士”,钦点翰林院庶吉士。初为朝廷武英殿协修暨纂修官,后曾典试山东充任乡试正考官、会试同考官。其典试山东时选拔的晏端书、田雨公等人才,后皆成为封疆大吏。此后,历任浙江道监察御史、兵科给事中、浙江金华府知府、安徽宁国府知府、安徽宁池大广道台、浙江按察使等职。在任期间,廉隅自励,勤政爱民,政绩斐然,“民之爱戴如依父母”。

他是虎门销烟的倡议者。道光十九年(1839年),林则徐在广东查获鸦片237万斤,奏请解京核验。时任浙江道监察御史的邓瀛敏锐洞察隐患,冒死上《请就地销毁鸦片疏》,详陈利弊,建议朝廷就地销毁。道光帝采纳其建议,诏令就地销毁,直接促成虎门销烟壮举。此举不仅避免穆彰阿等权臣借机构陷林则徐,更向世界彰显中国禁毒决心,成为国际禁毒史里程碑。

他是法度公正的维护者。任安徽宁国府知府期间,邓瀛以雷霆手段整治讼棍“搭台”恶风,在上级的支持下将他们逮捕,并依法公开审判,对于涉案之人严惩不贷,形成震慑。从而,使当地讼风渐戢,不少陈年积案得到了结,许多冤错疑案得以公正明判,邓瀛也被百姓称颂为“邓拆台”。

他是蔚为风气的促进者。到任宁国府知府后,邓瀛看到当地有一个“敬亭书院”荒废多年,便带头捐资重修,恢复教学,并亲自制定学规,每月还到书院视察督课,勉励学生勤学笃行,培育出了不少人才,促进了当地教育的发展。邓瀛还革除了当地停柩不葬的迷信陋习,制订了一系列革弊立新的布告,并鼓励各乡、里、村制订村规民约,对当地的文化发展产生了深远的影响。

他是民本仁政的践行者。邓瀛为官,心怀社稷、情系苍生。他关心百姓疾苦,对百姓和风细雨、广施仁政。面对安徽频发的水旱灾害,邓瀛首创“以盐筹赈”机制,通过提高食盐售价筹措资金,购买种子、耕牛发放灾民,并搭建棚屋安置流民。宁国大旱时,他带头捐出廉银千两,设粥厂赈济灾民,“活人无算”。离任安徽时,“百姓扶老携幼,焚香泣送,途为之塞”。

他是一方安宁的守护者。太平军攻破宁国府后,邓瀛筹粮募勇,设立保卫局,抵御太平军,并抓住时机,组织反攻,打败了太平军,收复了被占领数月的宁国府。咸丰八年,在鸦山、黄池、湾沚先后被攻克,清军伤亡惨重的情况下,率残兵用命固守郡城二十余日,屏障苏浙。

他是吏治腐败的整饬者。邓瀛识大体、顾大局,始终忠于君效于国。他生性不阿,不避权要,敢于犯颜直谏,对奸滑狡诈、贪赃枉法之徒深恶痛疾,眼里容不下一粒非正义的沙子。他上书弹劾管浙驻宁粮台道员许烺,虽反遭降职,但其不畏权贵的风骨却更加深入民心。

邓瀛的一生,是中国传统士大夫“修身齐家治国平天下”理想的生动写照。他兼具廉政风骨和务实智慧,是清朝中后期难得的有胆有识的好官之一。他的生平事迹横跨嘉道咸同四朝,其贡献跨越禁毒、司法、民生、教育等多个领域,在清代历史上留下了深刻烙印。在晚清颓势中,他既是被体制局限的悲剧人物,亦是凭借个人操守与智慧照亮一方的实践者,其禁毒倡议、司法改革与民生实践构成多维度的地方治理图谱,是近代中国历史上不可忽视的一个正面典范,他的事迹和精神对后人具有重要的启示和借鉴意义。

故事之一:

乡村神童,联捷进士

清嘉庆十三年孟夏,重峦叠翠的闽西上杭来苏里苏姑乡,一户青瓦白墙的院落里,新荷初绽。波光潋滟的池水边,一个眉清目秀的少年正倚着廊柱读书。这位少年,便是后来名震朝野的邓瀛,字登三,号介槎,时年方满五岁。

他的父亲邓尔康,字怀瑰,虽客居重庆经商,却始终心系桑梓,商海浮沉未改儒者初心。每逢雁字南飞,家书必随商队而至,素笺上墨痕未干:“男儿当以诗书为甲胄,以笔墨作吴钩”,这样的箴言常令年幼的邓瀛目光如炬。为了给邓瀛兄弟营造绝佳的读书环境,他不惜斥巨资于故园兴建“云章书屋”。

邓瀛幼承庭训,总角之年便以过目成诵之才名动乡邑,与长兄邓铭并称为“神童”。弱冠未至,便被县督学吴椿慧眼识珠,拔为郡县庠生魁首。吴椿初见其文,拍案称奇:“此子执卷沉吟时,目若朗星;挥毫落纸处,笔走龙蛇,他日必成大器!”亲自为兄弟俩合辑的《庭训迩言》作序。

在“云章书屋”的朗朗书声里,在父亲千里之外的殷切期盼中,少年邓瀛埋下了“为天地立心,为生民立命”的种子。

道光八年(1828年),邓瀛参加了乡试。考场内,他笔走龙蛇,文章一气呵成。放榜之日,他高中举人的消息传回家乡,父老乡亲纷纷前来祝贺。他的父亲更是激动得热泪盈眶。他深知,儿子多年的苦读终于有了回报。次年春,邓瀛又赴京参加会试,高中进士,成为“联捷进士”,被钦点为翰林院庶吉士,在当时汀州地区传为科举佳话。在翰林院期间,他工作勤勉,参与编修《清实录》等重要典籍,深得皇帝赏识。此后,历任武英殿协修暨纂修官、山东主考官、会试同考官等职。

故事之二:

上疏朝廷,虎门销烟

19世纪30年代,中国大地上烟馆林立,烟民遍街。鸦片,这个来自西方的“毒瘤”,正疯狂地侵蚀着这个古老的国度。白银大量外流,国力日渐衰弱,百姓民不聊生。朝廷内外,有识之士无不痛心疾首,纷纷上书请求禁烟。邓瀛,时任浙江道监察御史,目睹鸦片对国家和百姓的危害,心急如焚,夜不能寐。

道光十九年(1839年),林则徐奉旨在广东查缴鸦片2万多箱,计重237万多斤。随后,他奏请将所有鸦片运到京城审核检验,得到皇帝的允准。邓瀛获悉后,高兴之余又不免担忧。他敏锐洞察到,解运进京运输耗损极大,劳民伤财,而且还有偷换风险,反助毒品流散。想到这些,他心中焦虑,坐立不安。于是,决心上疏朝廷,详陈利弊,力主就地销烟。

邓瀛在书房内来回踱步,心中翻涌着复杂的情感。他愤怒于鸦片的肆虐,焦虑于国家的未来,更坚定于禁烟的决心。他深知,此举必将触动某些人的利益,可能会遭到阻挠和打击。但他已顾不得这些,心中只有一个念头:苟利国家生死以,岂因祸福趋避之!

是夜,月色如水,万籁俱寂。邓瀛的书房内,烛光摇曳。案头上,摆放着厚厚的关于鸦片危害的奏折和报告,他一一翻阅,越看心情越沉重。终于,他提笔蘸墨,饱含激情地撰写《请就地销毁鸦片疏》。他字斟句酌,每一笔都蕴含着对国家的深情。奏折中,他言辞恳切,力主就地销毁鸦片,以避免长途运输的损耗和风险。他写道:“鸦片之害,甚于洪水猛兽。若将其运至京师销毁,途中损耗巨大,且易滋生贪腐。不如就地焚毁,以绝后患。臣恳请皇上明察秋毫,速下决断。”

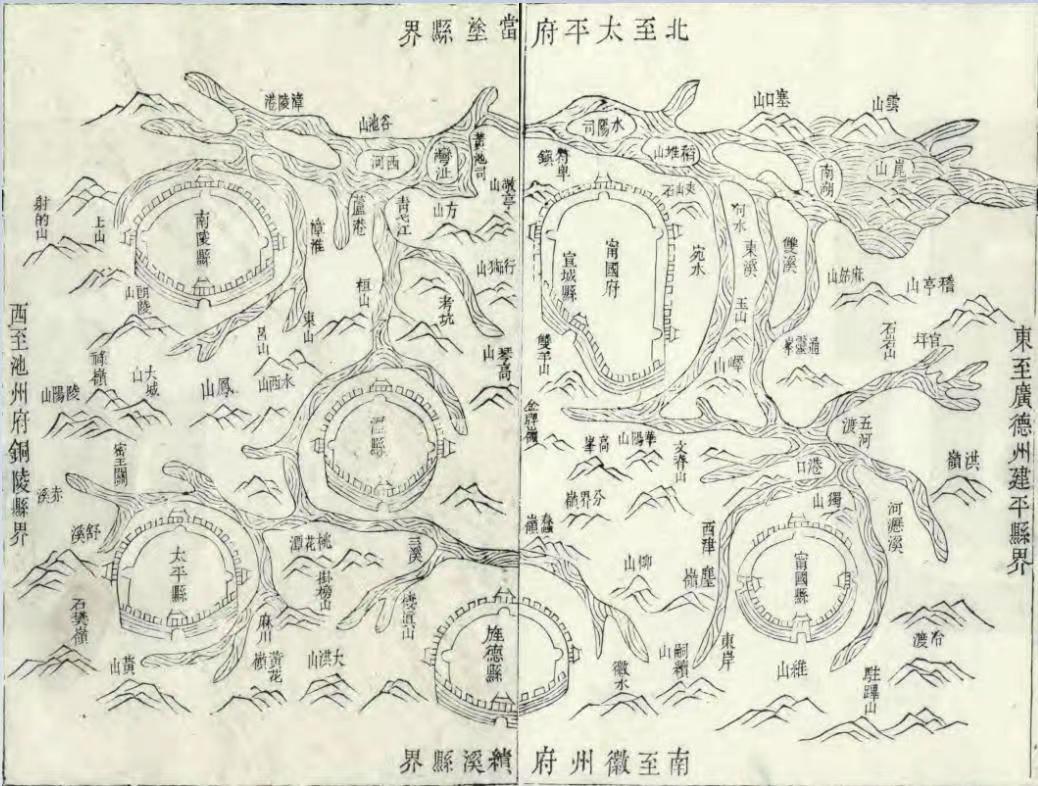

《请就地销毁鸦片疏》

奏折呈上后,朝廷内外议论纷纷。一些官员担心就地销毁鸦片会引发国际纠纷,仍然主张将鸦片运至京师销毁。邓瀛闻讯后,立即上朝力争。他慷慨陈词,指出就地销毁鸦片的必要性和紧迫性。他说道:“国家危在旦夕,岂可因小失大?若再犹豫不决,鸦片之害将更深。臣愿以项上人头担保,就地销毁鸦片,必能彰显我朝禁烟之决心!”

道光帝览奏后,深以为然。他猛然起身,龙袍扫翻奏折:“传旨!鸦片就地销毁!”即命林则徐为钦差大臣,赴广东禁烟,并授权其就地销毁收缴的鸦片。

道光十九年(1839年)6月3日,广东虎门海滩上人山人海。林则徐在海滩上挖了两个大池子,将收缴的鸦片倒入其中,然后倒入生石灰和水,点火焚烧。刹那间,浓烟滚滚,遮天蔽日,鸦片化为灰烬。

围观百姓欢呼雀跃,他们深知,这一把火,烧掉的不只是鸦片,更是国家的耻辱和百姓的苦难。邓瀛在京城听闻此讯,心中涌起一股自豪感。他知道,自己为国家的禁烟事业贡献了一份力量。他提笔写道:“虎门销烟,彰显我朝禁烟之决心。愿此举动,能唤醒国人,共御外侮!”

如今,当人们提起虎门销烟,总会想起那位在书房内夜谏、在朝堂上力争的御史——邓瀛。

故事之三:

明察秋毫,智断疑案

道光十九年(1839年)九月,邓瀛任署兵科给事中。不久,补授浙江金华府知府。

金华府治安状况复杂。作为知府,邓瀛深知自己肩上的责任重大。他立志要以民为本,公正断案,为民伸冤。他常对下属说:“百姓之事无小事,我们作为父母官,定要明察秋毫,公正断案。”

某日,陈氏兄弟因祖产分配不均,反目成仇,诉至公堂。邓瀛升堂审案,见陈氏兄弟各执一词,族老们虽在旁调解,却无济于事。邓瀛深知,此案看似简单,实则暗流涌动。心想:“陈氏兄弟争产,表面上是财产之争,实则是家族内部矛盾。若不能公正断案,恐怕会激化矛盾,引发更大的纷争。”他决心要查明真相,公正判决。

为了查明真相,邓瀛微服私访,深入陈氏家族调查。他走访乡邻,询问族老,逐渐发现了端倪。原来,族老们私吞公产,才导致了陈氏兄弟的矛盾。了解真相后,邓瀛心中极为愤怒。他深知族老们的行为不仅破坏了家族和睦,也败坏了社会风气。他决心揭露真相,严惩族老。

回到公堂,他将族老们传唤到庭。他厉声质问:“尔等身为族老,本应公正无私,却私吞公产,挑拨离间,该当何罪?”族老们跪地求饶,陈氏兄弟也羞愧难当。

最终,邓瀛重新分配遗产,平息了兄弟间的争端。陈氏兄弟握手言和,跪谢邓瀛的公正判决。百姓们纷纷称赞:“邓青天真是明察秋毫,断案如神啊!”

故事之四:

筹粮募款,赈灾济民

道光二十五年(1845年),金华府遭遇百年不遇的大旱灾。烈日炙烤着大地,田野干裂,庄稼颗粒无收。灾情持续数月,影响范围广,百姓们饥肠辘辘,饿殍遍野。邓瀛作为金华知府,目睹百姓的苦难,心急如焚。他深知,灾情就是命令,时间就是生命,每一刻的拖延都可能意味着更多生命的逝去。

他心想:“百姓遭此大难,我作为父母官,定要竭尽全力赈灾济民。”他深知,仅靠官府的力量难以应对如此严重的灾情,因此决定动员一切力量,与灾民共渡难关。他自掏腰包,捐献俸禄,并亲自到乡绅家中拜访,动员他们捐款出资。他晓之以理,动之以情,对乡绅们说:“诸位身为地方贤达,理应关心百姓疾苦。如今灾情严重,百姓苦不堪言,诸位若能慷慨解囊,救济灾民,必将名垂青史。”经过邓瀛的耐心劝说,乡绅们最终被他的诚意所打动,纷纷捐款。

邓瀛还亲自到灾区视察,只见田野干裂,裂缝如蛛网般密布。百姓们面黄肌瘦,衣衫褴褛,眼中充满了绝望。他走进一间破旧的茅屋,屋内昏暗潮湿,一位老妇抱着奄奄一息的孙子,哭诉无粮可食。邓瀛心中涌起一股酸楚,他立即命人送来米粥,亲自喂给孩子吃。孩子喝下米粥后,渐渐有了精神,老妇跪地叩谢:“大人真是活菩萨啊!”

为救济更多的灾民,邓瀛还组织人员搭建粥厂,并亲自到粥厂视察,确保米粥的质量。他见灾民们排队领粥,秩序井然,心中稍感安慰。他叮嘱衙役们:“一定要确保每位灾民都能领到米粥,绝不能有丝毫的克扣。这米粥,可是灾民的救命粮啊!”

同时,邓瀛还组织医疗队救治病人,并帮助灾民重建家园。在他的努力下,灾民们得到了救济,生活逐渐恢复了正常,灾情得到有效缓解。

故事之五:

革弊立新,移风易俗

任金华知府期间,邓瀛发现当地迷信鬼神、风水等陈规陋习盛行,百姓们深受其害。

为破除迷信,让百姓们过上更加科学、健康的生活,邓瀛亲自来到庙宇,只见巫婆神汉在庙前装神弄鬼,百姓们跪地磕头,祈求神灵保佑。看到此景,一股愤怒之情油然而生,他立即命人拆除庙宇,焚烧神像。百姓们纷纷阻拦,邓瀛却坚定地说:“这些神像不过是泥塑木雕,岂能保佑百姓?真正的保佑,要靠我们自己的努力!”但他也深知,破除迷信不能仅靠拆除庙宇。于是,他亲自到百姓家中拜访,向百姓们讲解天文地理、医学卫生等知识,揭露迷信的谎言,并组织人员编写科普书籍,免费发放给百姓。百姓们逐渐认识到迷信的危害,开始相信科学。

针对当地百姓迷信风水,人死后多停柩不葬的陋习,邓瀛立即出示布告严禁此行为。然而,因此风俗由来已久,很多百姓并不买账,依然沿袭旧俗。一次邓瀛微服私访,看到许多考生在布告前看张榜,便又生一计,于当天傍晚在知府门口张贴出新规,规定开考时,考生必须“在保结内声明并无此弊,始准与考”,新规一出,此风即止。

故事之六:

重教兴学,作育英才

道光二十二年(1842年),邓瀛任安徽宁国府知府。到任后,他发现当地学堂破败,师资匮乏,百姓子弟求学无门,教育状况堪忧。

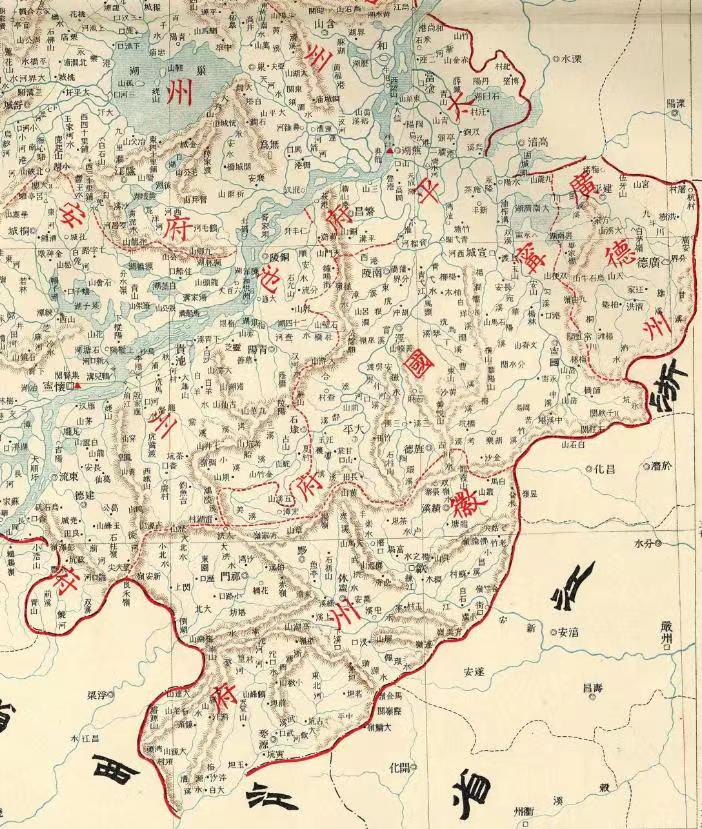

清时安徽地图

“致天下之治者在人才,成天下之才者在教化”。邓瀛深知,教育乃国家之本,人才乃国家之栋梁。因此,立志要兴教重学,培育人才。

某日,他来到敬亭书院,但见学宫墙垣倾颓,破败不堪,“敬亭书院”的匾额掩映在杂草中,早已漆色剥落,“院”字缺角处,更是竟有雀巢栖于期间。目及此景,邓瀛暗叹:“文风若此,何以育国士?”便决心重修书院,恢复教学。他立即命人清理书院。同时,带头自掏腰包,捐献俸禄,并亲自到乡绅家中拜访,动员他们出资办学,修缮书院。

为确保学院修缮的进度和工程质量,邓瀛经常亲自到工地视察。书院建成后,他远赴金陵、徽州,以“礼贤贴”延请宿儒,并亲手制定《敬亭学规》,严格教学管理。

寒暑三易,桃李成蹊。几年后,众多人才从这里走出,他们有的在官场崭露头角,有的在商界大展宏图,有的在学界独树一帜,为国家的繁荣富强贡献力量。百姓们纷纷称赞:“邓公再造文脉,其功不在禹下!”

故事之七:

匡正纲纪,冤狱得清

安微地处东南,经济发达、人口密集,健讼之风较盛,民事争讼繁多。百姓好讼的背后,一个重要原因是“讼棍吏胥百端煽惑”,他们“打点衙门、串通衙蠹”,在衙门吏役和当事人之间来回兜串,充当诉讼掮客,俗称为“搭台”。这些恶讼师们,打着替人代行官司的幌子,暗中兴风作浪,他们“诱陷乡愚、欺压良民、从中取利、恐吓诈财”,不仅挑唆民人兴讼以便从中渔利,甚至在当事人双方不愿终讼而希望和息之时,欲壑难填,百般阻挠不肯罢手,导致许多州县衙门讼数纷繁、积案难结,且冤假错案诸多,而百姓则“家已全倾,案犹未结”,深受其害。

邓瀛上任后,发誓要狠狠刹住这种刁风恶俗。一方面,他实行“重文教、崇经术,以开太平”政策,崇文重教,作育英才。另一方面,制定乡规民约,教化民众、匡正民风,劝导百姓和睦逊让。同时,考虑到一些官员与恶讼师们相互勾结,充当他们的“保护伞”,便进行周密布置,先悄悄派人调查摸清情况,收集相关证据后,连夜起草奏本上报安徽巡抚,取得上级的支持,然后将他们逮捕,并依法公开审判,对于涉案之人严惩不贷,形成震慑。

此后,当地讼风渐戢,不少陈年积案得到了结,许多冤错疑案也得以公正明判,邓瀛被百姓称颂为“邓拆台”。

故事之八:

固守郡城,屏障苏浙

宁国府是苏浙门户,东接杭州、南极微赣、西望安庆、北通金陵,地理位置十分重要,一直都是清朝和太平军反复争夺的要地之一。

清时宁国府辖境

咸丰六年(1856年)四月,石达开率一万多太平军精锐部队由太平、泾县,进攻宁国府治所在地宣城,清军被歼数百人,镇守宣城的邓瀛见太平军人多势众来势汹汹,只得败退到洪林桥扎营相拒,宣城失守,他也被革职留任。十二月,邓瀛在时任帮办江北军务提督邓绍良的指挥率领下,抓住太平军退往南陵的良好时机,破釜沉舟,全军出动组织反攻,打败了太平军,收复了被占领数月的宁国府,邓瀛也因此官复原职。

咸丰八年(1858年)冬天,太平天国左军主将李世贤集中优势兵力,猛扑清军大营所在地——宣城西北方的湾沚镇及其周边的黄池镇。在太平军数万兵力的进攻下,清军伤亡惨重,渐渐不支,鸦山、黄池、湾沚先后被攻克,江宁前来增援的总兵戴文英战殁。更糟糕的是,粮台之前又已被浙江巡抚撤销,后勤交由皖南接办,这样一来,不仅原来的欠饷发放遥遥无期,粮食供应也即告断绝,连吃饭都成了问题,可谓饷绌食尽,邓绍良哭诉无门,遂“举火自燔其营,率亲兵血战,死之”。

在宁国府城内的邓瀛接到邓绍良战死的消息,忙分兵四门把守。此时,从湾沚溃退加上原有的清军仍还有一万多人,但因统率无人,加上风雪严寒,“衣械帐房遗弃、口粮缓不济急”,这些残兵败将大多惊魂未定、士气低落,情况十分危急。邓瀛便与宁国各府县想尽各种办法做好安抚工作,还从南陵请来记名总兵米兴朝一起商议对策。随后,在他的带领下,官兵们“用命固守二十余日”,多次击退来窜犯的太平军,直到两江总督何桂清从苏州调军械弹药弛授而来,军心才固结稳定下来。邓瀛也因保守郡城有功,赏戴花翎。

故事之九:

弹劾贪腐,降级调职

咸丰四年(1854年)八月,为确保宁国安宁,浙江开始派兵协防,军饷由浙江拨解。咸丰八年(1858年)七月,胡兴仁晋升浙江巡抚兼署学政。此时,石达开进军浙江,胡兴仁认为浙江兵力不强、经费不足,自谋尚不睱,就不再向宁国府调兵筹饷。而且,还以浙西地区战事紧张,饷银要移缓就急为由上奏朝廷,要求邓瀛每月帮助筹款三万两。邓瀛“感浙之惠、忧浙之忧”,丝毫没有推辞,全力想办法筹措解济。

这时,饱经战乱后的宁国府所辖南陵已很久没有开征,宣城、泾县经恩准允许暂缓,宁国、旌德、太平三县偏僻贫瘠,征收本来就已经很少,加上难民又多,日子很不好过。因而,邓瀛上疏朝廷,希望能多缓些时间,等秋后再想办法筹济。咸丰帝考虑到宁国府一直遭受战乱和灾害,经济凋弊、民气未苏,便恩准暂缓数月。但是,管浙驻宁粮台道员许烺却落井下石,向巡抚胡兴仁进馋言,说邓瀛“不能稽察委员,遇事因人,心存玩泄”“爱皖不爱浙”,建议将宁国府各厘卡改由他接管办理,“当有起色”,胡兴仁不辨是非,“信之”。

粮台是军营的根本,徽州、浙江的粮台道员从不会擅离郡城,所以军心稳民心定。但是,受恩深重、大权在握的许烺却不知道感恩图报,不把工作放在心上。每当宁国府军情紧急的时候,浙江的抚臣和司道等人担心邻境安危,为了筹兵筹饷都寝食不安,许烺却置身事外,罔若未闻,甚至以发放官兵薪饷为借口前往浙江,在家里任意逗留,在宁国府处理粮台事务时间,每年连一半不到。太平军进犯湾沚、黄池,邓绍良殉难时,许烺却呆在苏浙安闲自在,直到增援的军队到来,形势稳定后,他才悠闲自若地回来。对此,邓瀛极为担心。他想,假如今后再遇到军情紧急的时候,仓促间自己根本没有办法再筹粮筹饷,到时许烺如仍然不管不顾,离开宁国府,整个局面形势必将十分危险。于是,便上书胡兴仁,希望他能看清许烺“事不经心,别存私见,既不体察又不筹商”,并命令许烺专驻宁国府,不得再远离。他在书中说,“如以某为不堪驱策,请即立予劾罢,免误两省军情;如尚姑容,请谕许道关涉地方公事就近熟商”,一番竭力苦心,可谓“神人鉴之矣”!但是,胡兴仁却不辨忠奸庇护许烺,昏庸的朝廷也不分青红皂白,将他们交给吏部处理,两个人各打五十大板,分别降一级调用。

故事之十:

隐逸终老,风范永存

咸丰九年(1859年)七月,邓瀛离开宁国府,前往南昌养病。离开的时候,百姓“扶老携幼,焚香泣送,途为之塞”,他以诗作别:“干戈双鬓改,骨肉一家亲”!

赣江之畔,邓瀛的住所简朴而宁静。他每天早起,到院子里散步,呼吸着新鲜的空气,欣赏着美丽的江景。

此时的邓瀛,虽然身体不佳,但精神依然很好。他“身虽去职,而国难民艰不离寤寐”,依然十分关心国家大事,通过官方文件、书信、友人交流等途径获取信息。当他看到国家面临内忧外患时,总是忧心忡忡。他时常写信给友人,表达自己的看法和建议。他还关注着安徽的战局,为曾经的同事和百姓祈祷。

咸丰十一年(1861年),邓瀛由金铜局捐复官职,却“二度被贬”。“懒于混迹官场”,不愿再为清王朝效力的他,选择远离政治中心,来到“避世之地”湖南平江长寿街,隐逸而居。

同治元年(1862年),邓瀛因病在湖南平江去世,时年59岁。平江的山水人文,成为这位晚清名臣最后的栖息地,其粤海销烟、江淮治理的丰功伟绩,亦如长寿街的千年古樟,在历史长河中葳蕤繁祉、永续长存。

光绪三年(1877年),邓瀛作为名宦列入《安徽通志》。光绪五年(1879年),士绅张以谐等请祀乡贤。有诗集《云章书屋遗稿》刊行于世。

2018年7月,中央纪委国家监委网站“历史上的监察官”栏目,刊发“邓瀛:禁烟功臣 断案神探”文章。2023年,邓瀛纪念馆在上杭县中都镇建成,成为党员干部和青少年开展爱国主义教育、廉政教育、禁毒教育等的重要基地。

(执笔:中共上杭县委党史和地方志研究室 袁志先)

来源:龙岩市委党史方志研究室

版权归龙岩市委党史方志研究室所有,转载时请注明“来源:龙岩党史方志”

(本文部分图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系编辑删除)