王源(1376—1455年),明代名臣,原名王原楚,字启泽,号韦庵,龙岩县西陂人。明朝永乐二年(1404年)进士,历任河北深泽县知县、左春坊司左直郎(皇子侍读)、上海松江府同知、兵部职方郎中、广东潮州知府等职,进阶从二品俸。他一生爱民如子、勤政清廉,效忠朝廷、敢于谏言,三次蒙受冤屈入狱、三次东山再起官复原职;人们三次为他立坊(分别为“崇德坊”“翰林春坊坊”“丰稔辞金坊”)、多处为其建祠。

王源画像

王源是龙岩唯一入传正史“循吏”的人物。王源步入仕途,三落三起,廉洁勤政、耿直谏言、爱民惩霸、兴学重教、筑堤修桥,在他履职过的河北深泽、江苏松江都留下了极好的口碑。他主政潮州九年,其官声直追韩愈,潮州人为其建祠长年祭拜。闽西历史名人虽多,但进入正史的极少,《明史》“循吏”(奉公守法的官吏)仅录入30人,其中就收录他的生平。

王源是龙岩两大文化高峰承先启后的关键人物。如果说龙岩历史上第一个文化高峰始于中唐盛于两宋,第二个文化高峰则起于明初持续到清中及其后期,而王源就是这两大文化高峰承先启后的关键人物。明永乐二年,王源以“丰稔破天荒”的气势高中进士,结束龙岩150多年没人及第的历史,其后数百年40多人循迹跟进,开创了龙岩文化历史新的绚丽篇章。

王源是龙岩地方文化认同的构建者。他在潮州任上,听闻家乡系一乡之文脉的龙岩洞破败不堪,率先捐出自己的俸禄,号召乡人修复,使龙岩洞重现往昔的光彩,一篇《龙岩记》使龙岩洞超出了自然景观的含义,强化其作为“龙岩”得名依据的文化符号地位,使其成为承载着龙岩民众情感与人文关怀的精神象征,增强龙岩民众的文化认同感与归属感,赓续着龙岩千年文脉。王源著述颇丰,身后留下了《韦庵集》《书传补遗》《家礼易览》《异端辨》等书籍,为龙岩文化宝库增添了奇光异彩,也让后世得以窥见明代龙岩文化的丰富内涵与独特魅力。

王源的一生,是勤政爱民的一生。他以坚韧的意志、卓越的才能,在明代历史画卷上绘就了浓墨重彩的一笔。

故事之一:

丰稔破天荒的崛起之路

在明朝洪武九年(1376年),龙岩县西湖岩山东边(现西陂排头村),有个叫王源的孩子出生了。王源从小聪慧过人,五岁的时候,就能把经书读得滚瓜烂熟。

不过王源也不是十全十美的,他性子急,容易冲动。但他是个有志气的人,下定决心要改掉这个毛病,就在家里专门弄了个“省堂”,像曾子一样“每日三省吾身”,还效仿西门豹佩带韦弦,随时警醒自己的不足。慢慢地,他真就把急躁的坏毛病给改了。为了记住这段经历,他还给自己取号“韦庵”。

时间过得很快,洪武二十九年,王源20岁了,因为学问扎实,考中了秀才。到了永乐元年秋天,27岁的他又去参加福建乡试,结果中了举人。转年春天,王源收拾好行李,上京赴考,凭着自己的才华和多年的知识积累,进士及第。

王源打破龙岩150多年学子“久试不第”的窘境,开创了龙岩科举的新纪元,是“丰稔破天荒”的大事。消息传到家乡,人们欢欣鼓舞。六月,王源衣锦还乡,受到自县令以下一众官员百姓的夹道欢迎,人们还在西门外立了一座“崇德坊”,庆祝他考中进士。

从那以后,龙岩士子深受王源的激励,都努力读书,希望在科举上出人头地,像石应岳、蔡梦说这些人,都受到了王源的影响。整个明朝,龙岩县前前后后有10多个人考中了进士。正统六年,朝廷派使者黄中到龙岩视察,听说了王源的事儿,特别佩服,就在龙岩城给他立了一座“丰稔辞金坊”,其中左侧的“丰稔”二字彰显其过人的才华及开创龙岩科举新纪元的历史意义。

故事之二:

帝师育才传佳话

明朝永乐二十一年(1423年)五月,学识渊博、品德高尚的王源,被永乐皇帝钦点为左春坊司左直郎,这是正六品的官职,专门负责教导皇子们。

在东宫,王源一心扑在教学上,每天都尽心尽力地给皇子们传授知识。有一天,王源正口若悬河地讲解着治国平天下的道理,台下的一位皇子却在开小差。王源注意到后,脸色一沉,严肃地说道:“我在这里讲的,可都是关乎国家兴衰、百姓福祉的大道理,难道不值得你认真听吗?”这突如其来的批评,让那位皇子瞬间红了脸,羞愧得低下头。从那以后,这位皇子上课再也不敢分心,听得十分认真。

在王源的悉心教导下,皇子们都勤奋好学,学业不断进步,后来成为仁宗的朱高炽也在其中。朱高炽对王源非常敬重,时常称赞他:“甚加眷顾,才贤可任。”意思是王源不仅有才学,还值得托付重任。仁宗登基后,夸赞王源“以文学老成,选为亲藩辅导之职”。家乡的人们得知王源“帝师”的事迹后,都倍感骄傲,在龙岩县城东岳观前,竖起了一座“翰林春坊坊”,以纪念这份荣耀。

故事之三:

三起三落的仕途

明永乐三年(1405年)十一月,王源出任保定府祁州深泽县(今河北省深泽县)知县。新官上任的王源,激情满怀,常上书论事,颇有贤名。当时皇帝为了显示自己是求贤如渴、广开言路的明君,召王源入京对策。有一僧人受宠于皇帝,干预朝政。王源就劝皇帝:“皇上如果爱好异端邪说,正道就会泯灭;听信邪诐之言,就听不到忠诚正直的言论。”一时龙颜大怒,王源以“忤旨”罪被投入监狱。

数日后,皇上怒气渐消,认为王源所说得很有理,又颁旨赦王源无罪,使其官复原职。这初生牛犊不怕虎的性格成就其一起一落的故事。

复职后的王源仍然为了百姓疾苦“不思悔改”,在漫漫仕途上坚持为民请命。据民国版《龙岩王氏世锡堂族谱》记载,永乐五年(1407年),深泽县闹水灾。全县百姓正忙于抗洪自救之时,朝廷却急于催缴存放在深泽县粮仓里的粮草。王源奏请朝廷待深泽百姓度过灾荒后再组织人力运粮进京,可朝廷依律不许。这时作为深泽父母官的王源充分体现其“爱民如子”的吏治担当与勇气,他不忍增加百姓劳役负担,在大灾面前,采取轻徭薄赋的政策,慎用力役,并且冒着被摘乌纱帽甚至坐牢的危险,擅自暂停征发徭役运粮、准备等到灾后再组织运粮进京。结果触犯朝廷戒律被逮。碰巧此时朝廷因大兴土木、急需建筑材料,规定犯人可用运砖的方式对抵罪行。深泽百姓得知这一消息,自发组织牛车180辆,不顾天寒地冻,自备盘缠,争先恐后地到通州张家湾帮助王源运输了一万三千块斧头砖到北京太庙以赎其罪。深泽百姓的举动最终感动了朝廷,使王源官复原职,成就其起二起二落之传奇。

王源知潮州府期间,敢说敢行,举廉罢贪,修桥筑堤,兴利除弊。然而这种大刀阔斧的举动势必损害一些土豪劣绅的既得利益,导致王源被“蜚语”(无根据的话)诬陷,以筑桥建亭等为源罪,逮至京下狱。这位十分难得的清官竟因造福地方而蒙不白之冤,吴邓等200多名潮州百姓于愤激之余,不远千里上京,直叩宫门为其辩解,使王源免除冤狱之苦,第三次官复原职,并以“从二品”的品秩告老还乡,成就其三起三落的传奇人生。

清代张廷玉在《明史·循吏传》中收录其事迹,称其“勤政清廉,敢于谏言”,三次蒙冤入狱又三次复职,百姓为其立祠建坊,足见其官德之盛。

故事之四:

“辞金不受”的清廉官吏

王源为官清廉,其“辞金不受”的事迹,宛如一首流传千古的正气之歌。

宣德二年(1427年),江浙土豪劣绅肆意妄为,搅得百姓不得安宁,朝廷派遣王源协助刘宁前去查办。到达江浙后,不法之徒妄图用金钱贿赂,王源不为所动。不仅如此,他还巧妙地将这些贿赂转化为揭露犯罪的有力证据,反过来惩治那些妄图腐蚀他的人,让一桩桩犯罪事实浮出水面,有力地打击了这些土豪劣绅的嚣张气焰,当地百姓无不拍手称快。

时光流转,宣德十年(1435年)十月,王源出任广东潮州府知府。下车伊始,王源举廉能、黩贪腐,访察民间疾苦。当他了解到城东门外广济桥(又名湘子桥)年久失修大半损坏,潮人苦于韩江阻隔时,即提倡重修广济桥,并带头捐俸,很快就筹募了一万多两白银。面对巨额工程款,王源分文不取,甚至拒绝地方豪绅的“谢礼”。

在日常生活中,王源也是一位亲民、清廉的好官。百姓家中有红白喜事,他总是自备礼物前去祝贺或慰问,与百姓打成一片。他治理地方不是靠严刑峻法,而是倡导“悬蒿自省”的教化方式,用道德的力量去感化百姓。其廉洁作风被清代学者陈白沙赞为“明莫若王源”,与唐代韩愈并称潮州名宦。

朝廷使者黄中在龙岩城为其立“丰稔辞金坊”,其中右侧的“辞金”二字即盛赞其“辞金不受”的清廉官德。2023年底,闽西王氏文化研究会与西陂街道、排头村联合在王源故居犀牛路口,兴建明代名士王源公园,并复刻“丰稔辞金坊”,作为市民纪念其清廉精神的文化地标。

王源公园门楼

“丰稔辞金”不仅是对王源个人的赞誉,更成为龙岩地域文化中“耕读传家、清廉守正”精神的象征。王源的事迹被写入《福建通志》《龙岩县志》,并融入现代廉政教育,成为激励后人的历史典范。

故事之五:

江浙大地上的仁政之光

永乐二十二年(1424年),王源迎来了仕途的转折,先是改任卫府纪善,不久后,凭借自身才干升任奉议大夫,紧接着便奔赴松江出任同知一职。

刚到松江,王源就敏锐地察觉到百姓生活的沉重负担。彼时,百姓们被繁重的地租杂税压得喘不过气,生活苦不堪言。王源心急如焚,深知若不解决这一难题,百姓永无宁日。于是,他毅然上书朝廷,言辞恳切地阐述百姓困境,请求减免赋税。在漫长的等待后,好消息传来,朝廷批准了他的请求,成功减免百姓地租杂税60多万石。

还没等王源松口气,又一桩棘手之事摆在眼前。当地有一股黑恶势力“五虎”,长期横行乡里、鱼肉百姓。他们强占民田、欺凌弱小,百姓敢怒不敢言。王源得知后,决心为民除害。他精心部署,带领衙役们迅速出击,凭借果断的行动和无畏的勇气,一举将“五虎”势力镇压。当“五虎”被绳之以法的那一刻,松江城沸腾了,百姓们纷纷涌上街头,拍手称快,对王源的敬佩之情溢于言表。

明朝迁都北京后,厂卫制度盛行,整个社会陷入一种恐怖氛围。百姓稍有不慎,就可能被扣上“左道”之罪的帽子,遭受重罚。在松江,有一伙刁民,为首的叫褚路,他们利用这一乱象,以“左道”之名诬告华亭百姓。一时间,华亭地区人心惶惶,600多人蒙冤受屈,面临灭顶之灾。王源接到这个案子时,深知背后牵扯的厂卫势力错综复杂,稍有不慎,自己也可能陷入万劫不复。但他看着那些无辜百姓绝望的眼神,心中正义之火熊熊燃烧。他顶住巨大压力,深入华亭地区,挨家挨户走访调查,不放过任何一个细节。经过多日的艰辛努力,终于查明真相,原来是褚路一伙为了敲诈勒索,蓄意制造冤案。王源不顾威胁,毅然秉公断案,为蒙冤百姓洗清冤屈。消息传出,华亭百姓感激涕零,纷纷对王源感恩戴德,明代大学士杨荣听闻此事,也对王源的仁政之举大为赞赏,赞其有胆有识。

宣德二年,江浙地区又起波澜,土豪劣绅趁机作乱,搅得当地不得安宁。王源跟随刘宁前往江浙查办,看到的是一片混乱景象,土豪劣绅勾结地方势力,肆意妄为。王源和刘宁迅速展开调查,公正执法,对犯罪分子毫不留情,一时间,犯罪分子闻风丧胆。然而,在处置犯人时,难题出现了。按照当时的规定,“情重者抄没,情轻者全家发配充边”,可此次涉案面极广,若严格执行,众多无辜家庭将支离破碎。王源陷入沉思,他深知这样做不符合“仁政”理念。经过深思熟虑,他大胆建议,将犯人发配充边,家属留本地协助官府办税。这一举措实施后,效果显著,既惩治了罪犯,又稳定了社会秩序,还促进了当地经济发展。江浙一带百姓对王源感恩不已,街头巷尾都传颂着王源的美名,称王源为“青天大老爷”。

王源的仕途生涯,桩桩件件皆是他践行“清廉公正”的生动注脚,以智慧化解难题,兼顾惩治与民生。他的德政不仅惠泽当时,更成为后世为官者的典范。

故事之六:

潮州任上的“丰稔”之誉

王源出任广东潮州知府,积极劝课农桑,躬行教化。他的足迹踏遍了潮汕地区的陆地、州府乃至偏远的海岛。每到一处,他都积极传播着文明与道德的理念。

当时海阳县学宫年久失修,破败不堪,难以承担起培育人才的重任。王源看在眼里,急在心中,当即决定重修学宫。在他的精心组织与努力下,一座焕然一新的学宫拔地而起,为潮州的学子们提供了良好的学习环境。但王源明白,仅仅一座学宫还远远不够。于是,他四处奔走,多方筹措资金,先后兴办了社学450多处、乡校100余所。一时间,潮州大地书声琅琅,求知的氛围日益浓厚。

除了注重学校教育,王源还致力于营造良好的社会风气。他积极倡导“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”的良风美俗,期望百姓们能够相互帮助、共同进步。倡导各地建乡约亭,篆刻蓝田吕氏乡约,“设警铺政平讼理”,倡导邻里互帮互助、自治处理纠纷。王源还于每月初一、十五与百姓一同宣读乡约,开展热烈而至诚的研讨。

他还设市立圩,为百姓们搭建了交易的平台,促进了商品的流通;开辟书坊,方便百姓学习生活。在王源治理下,潮州出现政通人和、物阜年丰、安居乐业的局面,城乡构建起良好的公共秩序和人伦关系,曾经长期与朝廷对立的盘、蓝、雷等少数民族,也被王源的德政所感化,他们主动放下手中的武器,走出大山,归顺朝廷,成为了普通百姓,融入潮州这个大家庭中。

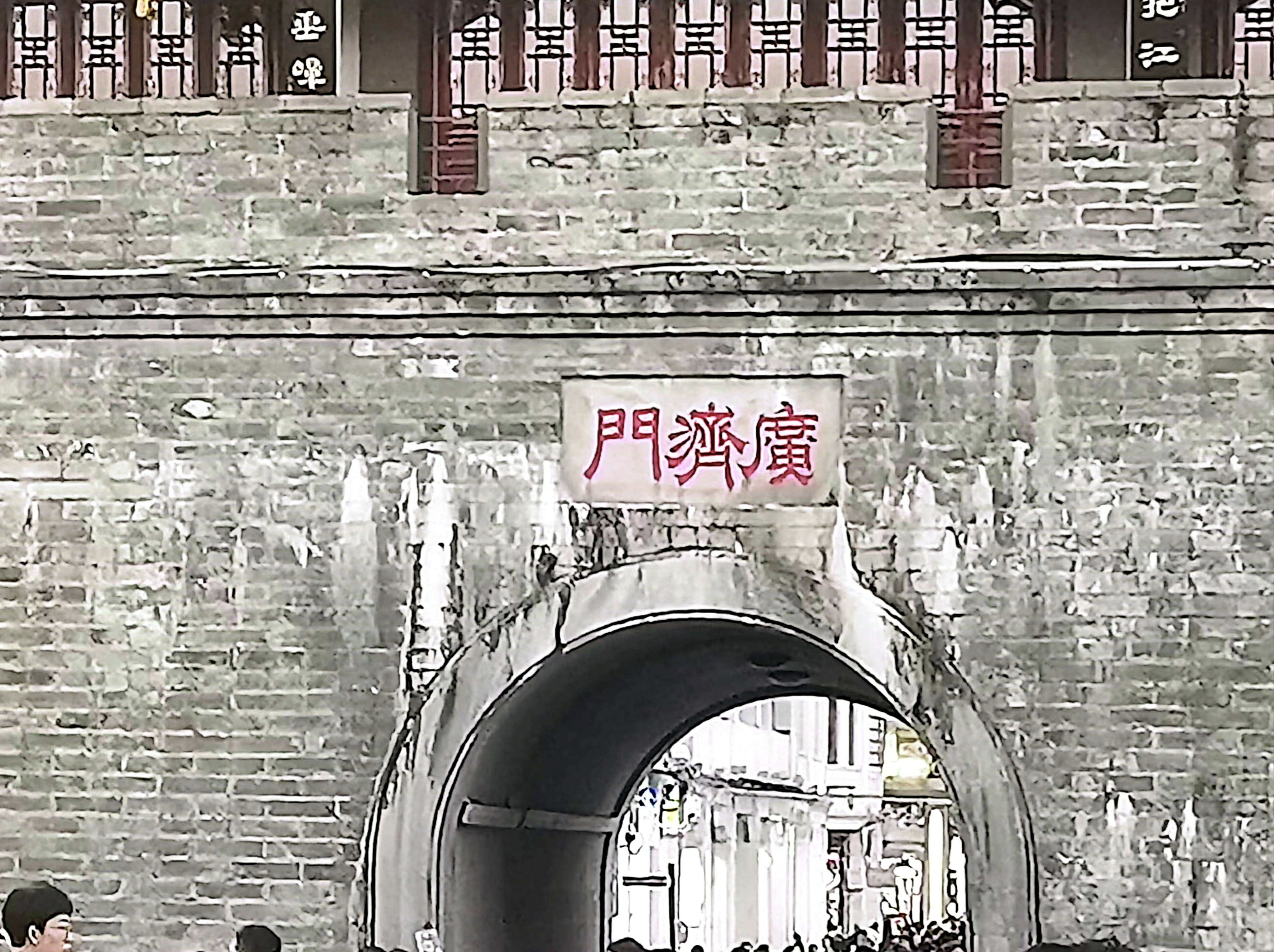

正统十年(1445年),王源告老还乡,进阶从二品大夫俸禄。潮州百姓奏请挽留,朝廷不准。于是潮州百姓通过各种方式褒扬他的不朽功绩。海阳县教谕袁均哲执笔撰写《王韦庵前传》,颂扬他的德政;人们在广济桥头兴建“王公祠”,岁时致祭。明代岭南学派创始人陈献章把他治潮的功绩与韩愈相提并论,认为“吏于潮者多矣,其有功而民思之,唐莫若韩愈,明莫若王源”。王源碑刻《增修韩祠之记》至今保存良好,是潮州韩文公祠的镇馆宝物;他当年亲笔题写的“广济门”至今仍然高悬于潮州广济楼城门之上。

潮州广济门城楼,“广济门”三个字据查为王源手笔。

王源施政潮州的经历体现了他重德崇礼、勤勉尽责、重视教育、亲民善治的特点,他的卓著政绩得到百姓的高度认可和赞誉。

故事之七:

倡修广济桥

明朝宣德十年(1435 年),王源出任广东潮州府知府。在忙碌的政务之余,王源经常身着便服深入到街头巷尾、田间地头了解民情。在一次走访中,王源听闻了一个让他揪心的事情。城东门外的广济桥,也就是人们常说的湘子桥,由于历经多年风雨侵蚀,早已破败不堪,大半的桥体已经塌坏,阻断韩江两岸百姓的往来。王源立即提议重修,带头捐俸,很快募得一万多两白银。

然而,工程刚开始不久,就遇到了一个棘手的难题——石料短缺。有人提议,附近的西湖山上有两块巨大的怪石,若能将其开采,定能解燃眉之急。但这两块怪石却有着一段令人毛骨悚然的传说,据说它们形似白虎,虎视眈眈地俯瞰着潮州城,任意破坏会引发水火之灾和诉讼纷争。历任知府听闻这个传说后,都忌惮不已,始终不敢对这两块石头有所行动。王源得知此事后,陷入了沉思。他深知,这个传说在百姓心中根深蒂固,若不妥善处理,不仅会影响修桥工程,还可能引发民众的恐慌。但他同时也敏锐地意识到,这或许是一个破除迷信、教育百姓的绝佳时机。经过一番深思熟虑,王源做出了一个大胆的决定。这一天,阳光明媚,王源带领着一众官员和百姓浩浩荡荡地来到了西湖山脚下。他抬头望着那两块怪石,神情庄重,然后对着天空大声发誓:“韩愈能驱鳄鱼,我王源何惧怪石?灾祸我一人担!”说罢,他毫不犹豫地抡起大锤,朝着怪石狠狠地砸了下去。“咚”的一声巨响,仿佛打破了多年来笼罩在人们心头的恐惧阴霾。众人见状,纷纷动手凿石取材,运往修桥工地。

广济桥竣工,全长500余米。因江中心水急难建墩,便用18只梭船连铁索成浮桥,遇洪水或通船可开启,十分便利。桥墩没用灰浆,全用石块榫卯契合而成,在水位落差大、水流湍急的情况下完成建造,凝聚了无数智慧与汗水。

中国四大古桥之一潮州广济桥,宣德十年(1435年),潮州知府王源主持重修,寓意为“广济百粤之民”。

广济桥被当代桥梁专家茅以升誉为“世界上最早的启闭式桥梁”,被誉为中国四大名桥之一。王源修桥的故事也在潮州流传至今。

故事之八:

王源与龙岩洞

龙岩洞位于龙岩城东两公里外的翠屏山麓,是喀斯特地貌溶洞,因洞内有一青一黄两条天然龙纹而成为当地名胜。唐天宝元年(742年),新罗县因之而更名为龙岩县,人们在此建立了龙宫和寺庙。自唐朝以来,龙岩洞游客如云、香火不断,是历代文人骚客登高怀古的地方。因朝代更迭屡遭匪盗蹂躏,龙岩洞及其周边庙宇年久荒废,致使一城名胜不再。

在潮州知府任上的王源听闻家乡龙岩洞如今破败不堪,心中满是忧虑。在王源记忆里,龙岩洞曾是家乡的标志性所在,更是故乡的骄傲象征。如今落得如此境地,王源不禁发出“此庙既为一邑之宏伟壮丽,若听其废墟,是邑名之所取诬矣”的感慨。在他看来,龙岩洞作为家乡极具规模与特色的景观,要是任由它荒废下去,那故乡之名都好似蒙上了一层污垢。

王源深知修复龙岩洞刻不容缓,可修缮工程需要资金与人力,远在潮州的他无法亲自操办。思索再三,他决定以身作则,“为疏捐俸作倡,令自募财为之”。王源率先捐出自己的俸禄,期望以此作为表率,带动更多人参与。随后,他郑重嘱托乡人,务必在家乡发动百姓一同助力。

乡人带着王源的殷切期望回到家乡,积极奔走相告。百姓们听闻要修复龙岩洞,纷纷响应。一时间,大家踊跃投工投劳,先是清除了洞中多年积累的淤泥与杂物。接着,大家又着手砌起周边的楼台院落,龙宫正堂五间重新修筑完成。曾经损毁严重、破败萧条的龙岩洞,在众人的努力下,重现往昔的光彩,再度成为家乡一道亮丽的风景线。景泰元年(1450年),福建提刑按察使司佥事李颙畅游龙岩洞,为龙岩洞“天造地设,非人力所为”的奇异景象所折服,特地嘱咐王源“作文刻之石壁,以纪其景物,使后之人知所自”。王源不负嘱托,题写了“龙岩洞”三个苍劲有力的大字刻于洞口,并作《龙岩记》镌刻于龙岩洞内南面石壁。《龙岩记》凡997字,饱含深情地记录了龙岩洞的方位、情形状况、风景形态、修缮原因以及“龙岩”得名由来,介述了龙岩洞周边的优美风景和绿植草药,以及登高望远,目之所及龙岩城的繁华市井等。文中还记述了官民在龙岩洞附近的山泉“龙湫”祈雨的故事及修道之人在龙岩洞所在的小山背后两座石峰上修心养性的传说。

龙岩洞记石刻:明景泰二年(1451年),潮洲知府王源作《龙岩记》镌刻于龙岩洞内南面石壁,详细描述了龙岩洞的地理位置和景观特色。

多贤翊世运,人杰地亦灵。龙岩洞从此超出了自然景观的含义,与明代循吏王源的名字紧紧相连,被人们赋予更加丰沛的感情和人文关怀。

故事之九:

助力家乡发展

王源在人生的不同阶段为家乡建设与文化传承倾尽全力,每一段经历都书写着精彩的故事。

早在宣德三年(1428年),王源将在松江教化民众、改善社会风气的经验介绍回家乡龙岩,并委托乡人带回银票在龙岩县治西创建王氏义学,聘请族人王志方为师,教育族人、乡人启智、识文、习礼、明德。

宣德四年(1429年)九月,在官场忙碌奔波许久的王源,心中满是对家中年迈母亲的牵挂。他毅然决然地以母亲年事已高为由,辞去官职,踏上了归乡之路。一路风尘仆仆,满心期待着能早日与母亲相见,承欢膝下。然而,命运却跟他开了一个残酷的玩笑,当他回到龙岩时,母亲已然与世长辞。当时,王氏家族在龙岩堪称名门望族,家族中众多亲眷秉持着传统观念,一致认为以王家的显赫身份,葬礼必须大操大办,才足以彰显王家的地位。但王源却有着截然不同的想法,他深知母亲一生质朴善良,并不追求这些表面的虚荣。于是,王源动之以情、晓之以理,讲述着节俭的美德以及母亲生前的为人,终于,在他的努力下,族人们被他的真诚打动,同意了丧事简办。王源严格依照文公家礼,有条不紊地为母亲操办了一场庄重而简洁的葬礼。他的这一做法,在当地引起了轰动。以往,达官贵人的丧事往往铺张浪费,而王源为母亲丧事简办的举动,让大家看到了一种别样的风范。一时间,本地的达官贵人纷纷对他的做法表示赞赏,并竞相仿效。渐渐地,丧事简办在当地相沿成习,成为了一种新的风尚。

守孝期间,王源虽然沉浸在失去母亲的悲痛之中,但他始终心系家乡。他看到家乡的一些公共设施年久失修,教育场所也亟待改善,便与知县胡晟一道带头捐俸倡募,组织龙岩乡亲重修龙岩县学,重塑圣贤像,重建龙津桥和虎渡桥,修筑谢洋陂、龙门陂,并亲笔题写《龙津桥记》《虎渡桥记》。

王源读书亭,位于龙岩洞景区内

正统十年(1445年),刚刚告老还乡的王源即应邑人、龙岩同知苏孔机邀请,协助编修龙岩历史上首部《龙岩县志》。他虽然年事已高,但仍然尽心尽责。他对征集来的所有志稿“寻加考订”,纠正其中错误,并补充其过分省略、模糊不清的地方,凡是图书经籍和史志机构及名家所作诗文、序跋在志稿中还没有记载的,都尽力搜寻入志。时人认为该志稿“详而有体,简而不泛,深得史家修编之精髓”,为后世人们研究龙岩、了解龙岩,传承龙岩文化保存了许多珍贵资料。

王源的一生,是践行儒家理念、心怀桑梓的一生。从松江任职时积累教化经验回馈家乡,到辞官归乡后在丧礼、建设、修志等诸多事务中,无不展现出他的远见卓识与担当精神。他留下的义学、建筑、志稿以及革新的风气,如同一座座不朽的丰碑,矗立在龙岩的历史长河中。

(执笔:中共新罗区委党史方志研究室 阙晓雪 刘可明)

来源:龙岩市委党史方志研究室

版权归龙岩市委党史方志研究室所有,转载时请注明“来源:龙岩党史方志”

(本文部分图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系编辑删除)