上官周(1665—1752年),长汀县南山镇官坊人,初名世显,后改周,字文佐,号竹庄。自幼聪颖勤奋,擅长诗文、书法、篆刻,尤精于画。他是闽画史上一位承前启后的大家,与华喦、黄慎并称为“汀州三杰”。其《晚笑堂竹庄画传》成为明清时期版本最丰富、传播最广泛的人物画谱之一。清乾隆《福建通志·方技》评曰:“上官周,字文佐,长汀人。工画人物,笔法古劲,闽中推为第一。尝绘《晚笑堂画传》,摹写古今人物,各具神采。”道光《福建通志·艺术传》载:“上官周,字文佐,长汀人。善画人物,笔力遒劲,衣纹如铁线,尤工白描。所绘《晚笑堂画传》,摹写古今名人,各具神采,世争宝之。”清乾隆《汀州府志》卷三十二技术载:“(上官周)工诗,尤精于画。”《国朝画征录》(张庚著)称其“人物衣纹深得古法,山水气韵生动,闽中推为能品”。傅抱石在《中国绘画变迁史纲》中评价:“上官周以人物画振起闽风,承陈洪绶之遗绪,开黄慎之先声。”

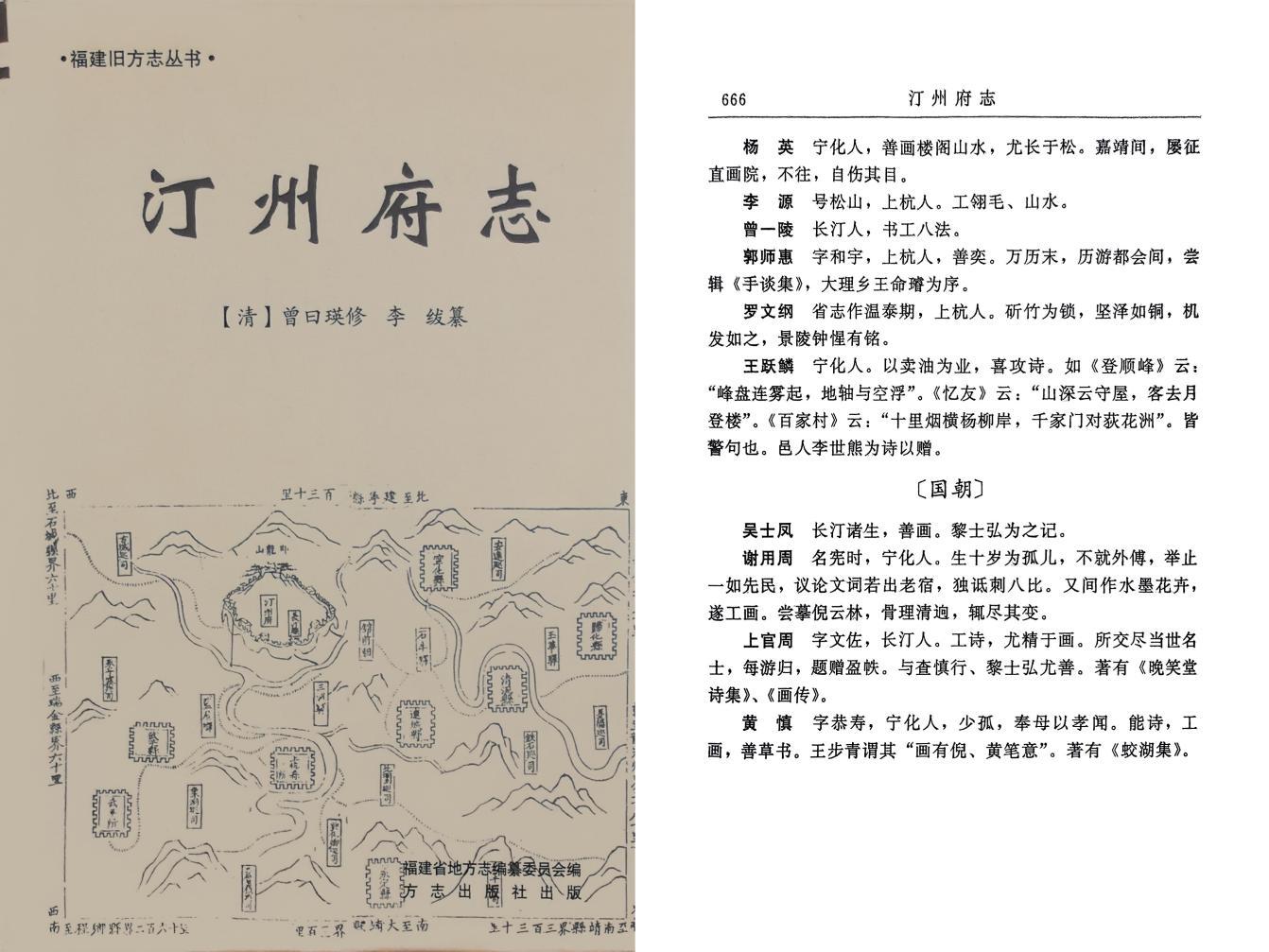

清乾隆版《汀州府志》关于上官周的记载

上官周的艺术人生始于汀州的绿水青山间。少年时期师从波臣派传人熊介玉,展现出非凡的绘画天赋。在名宦黎士弘的赏识与提携下,他得以游历江浙,广结名士,奠定了坚实的艺术基础。康熙年间参与绘制《康熙南巡图》的经历,使其艺术造诣获得官方认可,但他拒绝入宫为画师的抉择,彰显了不少文人坚守艺术本真的风骨。这种在时代洪流中保持独立品格的精神,正是其艺术能够穿越时空的根本所在。《晚笑堂竹庄画传》作为上官周艺术成就的集大成者,不仅是一部绘画技法范本,更是一部浓缩的中国历史文化图卷。画传中120位历史人物的塑造,融合了其白描技法的精髓与深厚的文学修养,形成了“形神兼备、气韵生动”的独特风格。

上官周一生以画事为职业,“生不求闻达,亦不于贵介稍屈。”身为布衣,却执着于高古淡远的格调,坚守着文人的气节与风度。他不仅是一位杰出的画家,还是一位历史学家、诗人。他一生诵读古人诗书,以弘扬传颂古人精神为己任;他是一位集大成者,承前启后,为后来以黄慎为代表的闽派意笔人物画风发展奠定了坚实基础。他笔下栩栩如生的历史名人和古代圣贤的经典造型,流芳百世,穷其毕生精力创作的《画传》,是留给后世的宝贵文化遗产和财富。“才似右丞还自爱,平生不奏《郁轮袍》。”是广东名士苏珥赠与上官周的诗句,也是对上官周艺术人生的真实写照。

故事之一:江南神笔

上官周自幼就对绘画表现出极大的兴趣。他早年拜同里画师熊介玉为师,学习人物画。熊介玉是波臣派(曾鲸)的传人,擅长肖像画。在他的指导下,上官周打下了扎实的绘画基础。由于勤奋好学,上官周很快在绘画上崭露头角,得到当地名宦黎士弘的赏识。黎士弘称其为“好学深思、出入古人”“虽年少要一时奇才”。在黎士弘的指导下,上官周不仅临摹历代名家真迹,还广泛阅读典籍,提升自己的文化修养。

康熙三十五年(1696年),在黎士弘的引荐下,上官周随汀州府卸任知府鄢翼明游历江浙。在江浙期间,他创作了大量作品,题材广泛,涉及人物、山水、花鸟。他的早期代表作《陈荀星聚图》《观碑图》等,展现了他在历史人物故事画上的独特才华。辽宁省故宫博物院收藏的《上官周山水图屏》,是目前发现上官周较早的一件作品,画面布局合理,笔墨细腻,显示出他对山水画的深刻理解。

中年后,上官周主要往返于粤东与闽地之间,鬻画为生,与名士、高僧交往密切。康熙五十三年(1714年),年近50岁的上官周奉旨进京,同王石谷、王原祁等60余位画家,历时三年,合绘《康熙南巡图》12卷。这幅长卷绘有上万个人物形象,个个惟妙惟肖,堪称清朝版的《清明上河图》,现存于故宫博物院。

康熙五十六年(1717年),皇帝下诏召其入宫为画师,但他力辞不应,坚守文人气节。作为职业画家,他几乎没有像他的学生黄慎及同乡晚辈华喦那样融合于世俗,以大胆求新的方式来实现自身的价值,而是一直持续着对传统的追溯和承继,成为入清以来名副其实的集大成者。

上官周在《晚笑堂竹庄画传》自序中云“星家推算,咸以余当就木,由是息影邱园,杜门却扫。”按照上官周的说法,星家推算他年寿大致在八十岁左右,他料想自己来日不长,便于有生之年闭门著述,把一生所学所感用文字和图画相结合的形式以书传世,成就了举世闻名而传颂至今的《晚笑堂竹庄画传》。乾隆八年(1743年),七十九岁高龄的上官周携孙子上官惠前往广州,访得雕版名手,将《晚笑堂竹庄画传》刊行于世,达成了他晚年最大的心愿。

《晚笑堂竹庄画传》是上官周多方面才能的综合呈现。他不仅善于写真,又擅写意,既善画人物,又长作山水,所以他塑造的人物形神兼备,逼肖意出;不仅造型准确严谨,而且用笔洒脱自然;虽是白描,却气长韵足,富于变化,传统十八描几乎都能从中找到。该画传反映了他对唐宋以来传统人物画的继承与弘扬,又充分发挥其在史学、文学及肖像画技巧等方面的优势,形成了独特的白描人物画风格,在中国人物绘画史上具有承前启后的意义。

民间甚至把上官周神话了。《中国民间故事集成·福建分卷·长汀卷》有一篇“长汀一幅神画”的传说。讲到一年初春,上官周和老家人到深山游玩。漫天大雪,迷路于山中,被一个老农许老汉所救。上官周在他家住了十来天,直至雪停。临走时,问他:山大谷深,可有虎迹?老汉说:从未出现,只有大蟒蛇,偶尔出来吞噬禽畜,有时也伤人。上官周便从屋里拾起一只烂草鞋,仅三两下功夫,画出一只活灵灵的蜈蚣,又用朱砂红在蜈蚣眼睛上连点两下,赠与许老汉。许老汉高兴地挂在大厅堂上。之后一个月圆之夜,一条蟒蛇溜进村里。不久,大厅传来一阵阵搏斗声。第二天,许老汉看见大厅天井里一条巨蟒已经僵死。再看挂画,画中蜈蚣两眼喜形于色,蠕蠕欲动,仿佛刚刚搏斗过一般。从此,上官周的这幅蜈蚣画,被当作镇恶除邪的神画传颂。

故事之二:《晚笑堂竹庄画传》

在清代康乾盛世的文化图景中,上官周的《晚笑堂竹庄画传》(以下简称《画传》)宛如一颗璀璨明珠,它不仅是一部绘画杰作,更承载着丰富的历史文化内涵,宛如一座桥梁,连接着古往今来的人物与故事。

上官周在《画传》自序中云“星家推算,咸以余当就木,由是息影邱园,杜门却扫。”按照上官周的说法,星家推算他年寿大致在八十岁左右,他坚信自己来日不长,便于有生之年闭门著述,把一生所学所感用文字和图画相结合的形式以书传世,成就了举世闻名而传颂至今的《画传》。

《画传》共收录了120位历史人物。《画传·自序》云:“余少时工写人物,常摹仿有明一代开国勋臣凡四十四人,藏弃箧衍者久之。”然其几年如一日,辛勤作画传,“积日累月,脱稿者又七十六人,合之得百二十人焉。”《画传》共分为三卷,上卷、中卷各三十八人,下卷四十四人,从帝王将相到文人墨客,从英雄豪杰到忠义之士,几乎涵盖了中国历史上各个重要时期和领域的代表人物。根据民国陶湘本附订的《画传》目录,书中所绘人物包括汉至明初历代名人38人、晋至唐代诗人18人、唐宋时期文人8人、朱子像赞12幅、明太祖开国功臣44人。

《画传》不仅是对历史人物的艺术再现,更是对中国传统文化价值观的宣扬。上官周在自序中写道:“夫颂古人诗,读古人书,想其人而不得见,诚千古之恨事也。苟颂古人诗,读古人书,披其图而如知其人,岂非千古之快事乎?”书中的许多人物,如岳飞、文天祥等,都是忠义的典范。岳飞精忠报国,率领岳家军抗击金兵,收复失地,却最终被奸臣秦桧陷害。文天祥在国家危亡之际,挺身而出,宁死不屈,留下了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古名句。上官周通过描绘这些人物,将他们的忠义精神传递给后人,让人们在欣赏画作的同时,也能受到爱国主义和民族精神的熏陶。

在创作过程中,上官周面临着诸多困难。为了准确把握每一位历史人物的形象和性格特点,他需要查阅大量的史料,进行深入的研究。有些人物的资料十分有限,这就需要他凭借自己的想象力和艺术感悟力来进行创作。同时,绘画的过程也绝非一帆风顺,每一笔每一划都需要精心构思,反复琢磨。但上官周凭借着对绘画的热爱和执着,克服了重重困难,最终完成了这部不朽的作品。

乾隆八年(1743年),七十九岁高龄的上官周携孙子上官惠再度回到久别的广州,访得雕版名手,把完成创作的七十六位历代圣贤、名人线描造像,与他早年创作《明太祖功臣图》结集为《晚笑堂竹庄画传》刊行,终于达成了他晚年最大的心愿。

《画传》一经问世,便在社会上引起了广泛的关注和赞誉。当代画家郭味蕖称其“是清代人物画谱的佳范创制”。现代画家傅抱石强调,陈老莲、上官周、任伯年是“近代对人物画最有影响的三位画家”,《画传》“极富有参考研究价值”。著名画家叶浅予评《画传》是“近一二百年来学习人物画的重要范本,比之陈洪绶的‘水浒叶子’和‘博古叶子’流传要广”“初学者从此入手,可以在造型方法和白描基础上获得正确的指导”。山水画宗师钱松岩在《砚边点滴》一书中回忆道:“我幼时见一般学人物画,多用木刻本上上官周的《晚笑堂画传》为范本”。鲁迅先生非常推崇和重视《画传》,从《鲁迅日记》和《书账》中,可以看出他曾多次求购《画传》的诸多版本,并且曾将此书寄赠给墨斯克跋木刻家亚历舍夫。

《画传》自1743年刊行以来,至民国十九年(1930年)的200余年间,经多次覆刻、翻刻或影印,传世版本多达10余种。清乾隆年间大学士翁方纲曾多次提及其收藏的《画传》:在任广东学政期间,翁于乾隆三十六年(1771年)与上官惠会面,上官惠以祖父上官周的画作相赠,翁即和诗《上官竹庄画骑牛翁,用画上三诗韵》,称“竹庄尝绘古将相名贤百二十人为册”;好友江凤彝收藏一件砚台,其背面刻有“李商隐”半身像,翁方纲特为其题跋云:“秬香兄以玉溪生像砚拓本求题,视其神采飞腾如女子,制作之精,可想见矣。愚有上官周《唐宋诗人像》一册,至玉溪谷病其多态,今始知上官氏学有渊源,非妄为者。”可见《画传》作为当时文人喜爱的人物画谱已开始传播。

日本东北大学图书馆《画传》藏本封三附《皇都五车楼画谱类藏版略数目》,标注为“唐本翻刻,安永九年(1780年)刻成,文化九年(1812年)求本,皇都书肆菱屋孙兵卫藏版”,说明《画传》传入日本的时间大约在乾隆八年(1743年)至乾隆四十五年(1780年)间。从刊行时间上来看,与《画传》的初刻本相距不到40年。日本学者在论及中国美术史时说:“尤其是入清后,由于明以来西洋画的传入,在传统人物画法里渗入西法的画风兴起,作为我国菊池容斋《前贤故实》蓝本的上官周的《晚笑堂画传》等的出现,在人物画法上开拓一新生面。”可见,《画传》的传播对日本美术史也产生了很大影响。

时至今日,《晚笑堂竹庄画传》依然散发着独特的魅力。它让我们穿越时空,与历史人物进行对话,感受他们的喜怒哀乐、悲欢离合。通过这部画传,我们能够更加深入地了解中国传统文化的博大精深,领略到历史的厚重与沧桑。它是一部艺术的瑰宝,也是一部传承民族精神的经典之作,将永远闪耀在中国文化的历史长河中。

故事之三:上官周画作及研究

上官周青年时期的创作题材广泛,人物、山水、花鸟皆有涉及,但主要还是历史人物故事,如《陈荀星聚图》《观碑图》等。辽宁省故宫博物院收藏的《上官周山水图屏》,是目前发现上官周较早的一件作品。福建师范大学收藏的《上官周人物画册》十二帧、广东澄海市博物馆收藏的《三仙图》及被刻成版画的《明太祖功臣图》,是这个时期的人物画代表作。

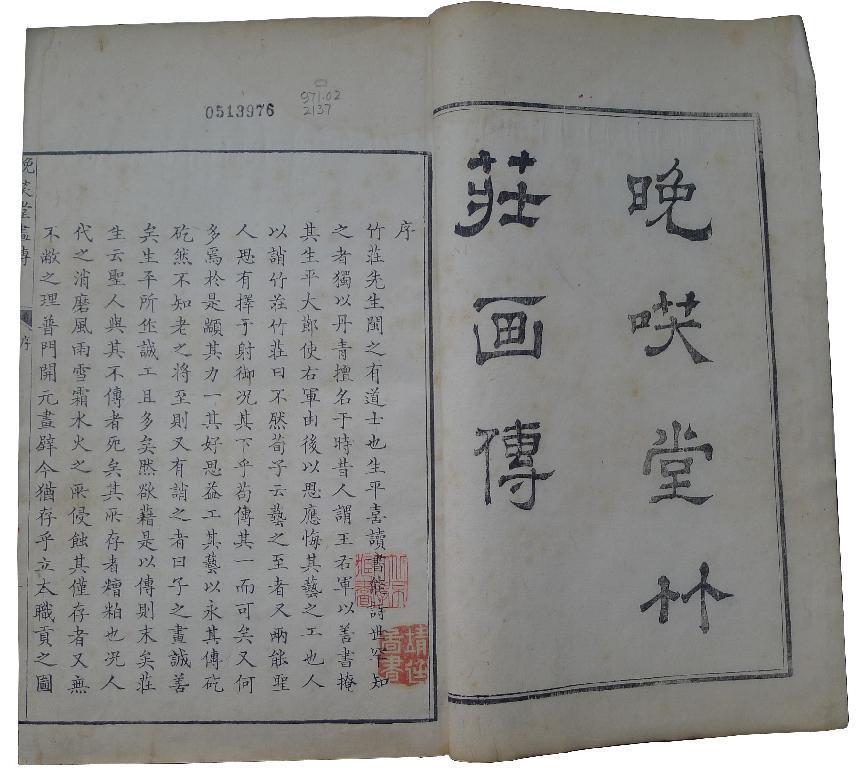

上官周《晚笑堂竹庄诗集》初版内页

福建师范大学收藏的《上官周人物画册》,其中八幅题有标题,其他四幅仅题作者名字,最后一帧属“时戊寅(1698年)秋八月”,是上官周34岁时的作品。《上官周人物画册》均表现魏晋以后的高逸之士及其故事,借以表现自己的精神寄托和操守。同时,也反映出青年时期的上官周饱览典籍、耕读勤思。每个人物仅五六厘米高,人物造型准确生动,极其注重通过人物表情、动态及衣饰细节表达人物的内心世界,脸部略以凹凸渲染法淡彩,既概括又体现表情的细腻,而衣饰用笔潇洒自然、疏密有致。

《明太祖功臣图》是上官周早年另一杰出代表作,通过图文并茂的形式描摹了辅佐明太祖朱元璋定鼎治国的四十四位功臣。乾隆八年,上官周将《明太祖功臣图》与晚年创作的七十六位古代圣贤像一并为《晚笑堂竹庄画传》,请广州名手刻成雕版于印发行世。画家根据每个人物的身份和性格特征来塑造各自形象,人物造型准确大方、线条舒展流畅,用笔精到、细腻而又得势,服饰道具也极具考究,工细而意出。2023年,该画集被收录由南京出版传媒集团(南京出版社)与南京市地方志编纂委员会办公室共同打造的“南京稀见文献丛刊”,以太平天国历史博物馆藏本为底本,由太平天国历史博物馆孔令琦先生点校出版。

上官周63岁返乡期间,创作了《汀州八景图》,含卧龙山夕照、云骧阁月夜、朝斗岩烟霞、苍玉洞泉声、拜相山叠翠、霹雳岩丹灶、通济桥帆影、南山禅钟。该稿本于2017年在福建民间发现,经《上官周全集》编纂团队鉴定为真迹。这套册页共16开(每景各2开)。稿本采用罕见的“一景双图”形式:前图为工笔淡彩实景、后图为水墨写意诗境,每景暗含四时元素,如云骧阁配冬梅、苍玉洞画夏荷。

在完成《晚笑堂竹庄画传》创作并刊行后,上官周仍饱含笔墨,创作了大量作品。如中国美术馆收藏的《人物故事画册》,其中《孤山放鹤》《庐山远公》被选录于《中国美术全集》。藏于天津艺术博物馆的《探梅图》,纵329.7厘米、横116.8厘米,该画属“丙寅冬月竹庄上官周作于晚笑堂,时年八十有二”。

这一时期上官周还创作了大量山水画,代表作比较大尺幅的有:作于雍正三年(1725年)《鱼乐图卷》(大英博物馆藏,纵28.5厘米、横397厘米);作于乾隆二年(1737年)《闭户著书图》(辽宁省旅顺博物馆藏,纵165.5厘米、横89.4厘米);作于乾隆三年(1738年)的《苏武归汉图》(台北“故宫博物院”藏,纵186厘米,横97厘米);作于乾隆己未年(1739年)的《林泉高致图》(北京故宫博物院藏,纵178厘米、横92厘米),《台阁春光图》(上海博物馆藏,纵242厘米、横107.2厘米);作于乾隆九年(1744年)的《古木寒烟图》(天津艺术博物馆,纵128.3厘米、横46厘米);作于乾隆十四年(1749年)的《梅花高士图》(北京故宫博物院藏,画心纵112厘米,横53厘米,题跋部分延展至8米)等等。册页有辽宁省故宫博物院的《山水并书诗画八开》(1739年)、山西博物馆藏《山水十开》、广州美术馆藏《山水八开》(1744年)、上海博物馆藏《山水二十四开》(1746年)、天津艺术博物馆藏《杂画十二开》(1747年)、胡佩衡旧藏《苏长空赏心十六事》16帧(1750年)等。

对于上官周画作的研究,随着时代的发展不断深入。各高校及现代学者们从多个角度对他的作品进行剖析,不仅关注其绘画技巧和艺术风格,更注重挖掘作品背后所蕴含的文化内涵和历史价值。

福建师范大学美术学院院长罗礼平主编的《上官周全集》(三卷)

2018年,由福建美术出版社推出的《上官周全集》(三卷本)是首部系统整理这位闽派宗师的权威著作。该项目获国家出版基金支持,由福建师范大学美术学院院长罗礼平教授领衔的12人团队历时6年完成,填补了清代美术史研究的重大空白。全集以“作品图像+文献档案+技术检测”三位一体的编纂理念,重新确立了上官周在中国艺术史中的坐标。2020年,由中央美术学院联合福建省档案馆耗时8年完成《上官周年谱新编》。

国际方面,日本京都学派研究了《晚笑堂竹庄画传》对浮世绘的影响,确认了葛饰北斋曾临摹其中12幅;东京国立文化财研究所建立了上官周笔墨数据库。2019年11月,大英博物馆推出“笔墨春秋:中国画谱的艺术与传承”特展,其中上官周《晚笑堂竹庄画传》初刻版作为核心展品,被安置在91号展厅中央的恒温展柜中。展览后,出版了《中国画谱的技术史研究》论文集,建立“东方绘画教学体系”数据库;英国皇家美术学院增设“白描工作坊”,伦敦地铁出现《晚笑堂竹庄画传》人物卡通版。

故事之四:“诗、书、画三绝”艺术家

上官周不仅在绘画上成就斐然,还精通诗文、书法,擅长篆刻,是一位集诗、书、画、印于一身的全能艺术家。2011年,由中国文联出版社出版的《历代客家名人诗词选》评价上官周“精于诗作,喜篆刻,造诣颇高,人称‘诗、书、画三绝’”。

上官周的绘画艺术是其“三绝”中最为人称道的部分。其绘画题材广泛,涉及人物、山水、花鸟,尤以人物画见长。他的代表作《晚笑堂竹庄画传》是明清时期版本最丰富、传播最广泛的人物画谱之一。画传中的人物造型准确,线条流畅,用笔精到,服饰道具考究,展现了他在人物画上的卓越造诣。上官周的艺术风格以工笔为主,注重细节刻画,同时又融入了写意的韵味,形成了独特的白描人物画风格。人物画代表作还有《樵归图》《寿星图》《苏武牧羊图》等。

上官周《晚笑堂竹庄画传》

他的山水画同样成就斐然。其山水画风格简淡,用笔苍劲老辣,人物形象在山水画中常作为点景,造型潇洒而不失严谨。清代窦镇称他“善山水,烟岚弥漫,墨晕可观。”查慎行在《题竹庄〈罗浮山图〉》中有“上官山人今虎头”句,把上官周和东晋顾恺之(虎头)相媲美。山水画代表作有《鱼乐图卷》(大英博物馆)、《轻舟渡峡图卷》(台湾石允文藏)、《林荫清话图》(鸿禧美术馆藏)、《春江待渡图》《片帆归去图》(泰州市博物馆藏)、《水村归棹图》(南京博物院藏)、《草阁吟诗图》(南京博物院藏)等。

五十岁后,上官周专心作诗,一生赋诗近千首。《晚笑堂竹庄诗集·温序序》云:“盖竹庄自伤幼丁丧乱、飘零失学,因有触于罗浮道士之言始息心于风雅,此何异高达夫,五十时始学诗耶。”好友邓彪也言其“面壮岁始为诗”。友人评其诗“风格道美如其画”“风神妩媚,无异三河少年,而骨骼苍老殆有金戈铁马之风”“苍而秀逸”“诗中画,画中诗,酷类王右丞”。乾隆二年(1737年),上官周把二十余年所作的近三百首诗结集成册刊行,书名为《晚笑堂竹庄诗集》。诗集刊行后,先后被《全闽诗录》、乾隆《汀州府志·艺文志》、光绪《长汀县志·艺文志》《国朝画家诗史》等收录选刊。

《晚笑堂竹庄诗集》记录了上官周中晚年游历、交友的生活状态,所涉及的人物达八十余位,包括民族英雄、高僧名道、父辈师友及当朝官员等,其中大多与其交往密切,许多与他有声律唱和之会。诗集涉及福建、江西、浙江、江苏、安徽等地地名数十处,多是作者亲历过的名胜、寺观或名人居所。从题材上看,包括交游诗、抒情诗、题画诗及论画诗,其中交游诗占绝大部分。在《晚笑堂竹庄画传》中,上官周为每位历史人物配以简短的题诗,既概括了人物的生平事迹,又表达了自己对历史人物的敬仰之情。

上官周的书法风格以清秀俊逸为主,笔法流畅自然,气韵生动,深受文人雅士的推崇,可与东晋“书圣”王羲之相媲美。他自幼临摹历代名家碑帖,尤其擅长行书和楷书。曾任潮州韩山书院、江西豫章书院、赣州濂溪书院山长的江西赣州人杨于位在《晚笑堂竹庄画传·序》首云:“竹庄先生,闽之有道士也……昔人谓,王右军以善书……人以俏竹庄。”他的书法与其绘画艺术同样紧密结合,常在画作上题写诗文或落款,使诗、书、画三者相得益彰。他的题画书法不仅内容与画面相呼应,字形结构也力求与画面风格协调统一。在《晚笑堂竹庄画传》中,为每位历史人物题写的诗文,字形工整秀丽,与画面中的人物形象相得益彰,展现了他在书法艺术上的深厚造诣。

除了诗、书、画“三绝”外,上官周还学习了篆刻,精通金石之学,尤其擅长刻制姓名印和闲章。他的篆刻风格以古朴典雅为主,刀法娴熟,线条流畅,字形结构严谨,深受文人雅士的喜爱。他常常在画作上钤盖自己的印章,使诗、书、画、印四者相得益彰。在《晚笑堂竹庄画传》中,上官周为每位历史人物钤盖的印章,字形古朴典雅,与画面中的人物形象相得益彰,展现了他在篆刻艺术上的深厚造诣。

故事之五:与汀州名宦黎士弘的忘年交

上官周与黎士弘均是明末清初福建长汀地区的重要文化人物,他们的故事体现了闽西客家地区在特定历史时期的文人交游与文化传承。

黎士弘画像

在上官周的艺术生涯中,黎士弘的出现无疑是一个重要的转折点。黎士弘(1618—1697年),字愧曾,福建长汀濯田人,是明末清初著名的文学家、书画鉴藏家,曾任陕西布政司参政。他以廉洁干练著称,更以博学多才、精通书画鉴赏而闻名。黎士弘的赏识与指导,对上官周的艺术成长起到了至关重要的作用,两人之间的忘年交也成为一段佳话。

上官周自幼聪颖,尤其在绘画上展现出非凡的天赋。他早年拜同里画师、“波臣派”(曾鲸)传人熊介玉学习人物画,打下了扎实的绘画基础。然而,真正让上官周的艺术视野得以开阔的,是他与黎士弘的相识。

黎士弘在官场中虽身居高位,但始终保持着文人的风骨,热衷于收藏和研究古代书画作品。黎士弘的鉴赏眼光极高,许多名家作品都曾经过他的品评和收藏。他的学识和艺术修养使他在文人圈中享有很高的声誉,成为当时闽地文化界的核心人物之一。

黎士弘在一次偶然的机会中看到了上官周的作品,对其才华大为赞赏。尽管上官周当时还只是一个年轻的画师,但黎士弘敏锐地察觉到他的潜力,认为他“好学深思、出入古人”,并称其为“一时奇才”。

黎士弘比上官周年长47岁,但这并不妨碍他们成为忘年之交。黎士弘对上官周的才华极为欣赏,不仅在经济上给予支持,更在艺术上倾囊相授。他经常邀请上官周到自己家中,一起品鉴古代书画真迹,讲解其中的技法与意境。在黎士弘的指导下,上官周得以接触到大量珍贵的艺术资源,临摹了许多历代名家的作品,极大地提升了自己的绘画水平。

黎士弘还鼓励上官周广泛阅读典籍,提升文化修养。他认为,一个优秀的画家不仅要有精湛的技艺,更要有深厚的文化底蕴。在黎士弘的影响下,上官周开始系统地学习诗文、书法和篆刻,逐渐形成了自己独特的艺术风格。黎士弘曾对友人称赞上官周:“此子虽年少,然好学深思,假以时日,必成大器。”

康熙三十五年(1696年),在黎士弘的引荐下,上官周随汀州卸任知府鄢翼明游历江浙。这次游历对上官周的艺术生涯产生了深远的影响。江浙地区是当时中国文化的中心,名家辈出,艺术氛围浓厚。通过这次游历,上官周不仅开阔了眼界,还结识了许多文人墨客,进一步丰富了自己的艺术视野。黎士弘的引荐,为上官周打开了通往更广阔艺术天地的大门。

黎士弘的赏识与指导,对上官周的艺术成长起到了至关重要的作用。正是在黎士弘的影响下,上官周不仅成为了一位杰出的画家,更成为了一位博学多才的文人。两人之间的忘年交,不仅成就了上官周的艺术人生,也为后世留下了一段关于艺术传承与文人风骨的佳话。黎士弘曾评价上官周:“虽年少要一时奇才”,而历史证明,上官周确实不负所望,成为清初闽派画家的杰出代表。

上官周与黎士弘的故事,展现了明末清初福建长汀文人群体的多元面貌。上官周以布衣之身成就艺术经典,黎士弘则在仕途与诗文中寻求平衡,两者共同构成了闽西客家文化的重要篇章。他们的交游虽隐于史料,却通过地缘、友人网络与文化实践,为后世留下了丰富的精神遗产。

故事之六:与“扬州八怪”黄慎的艺术传承

上官周是客家崇文重教文化的践行者。在他身上,我们看到了汀州客家文脉的传承,感受到了教育的包容与创新。多年来长汀教育的丰硕成果,正是千年文脉的绵延传承。

康熙二十六年(1687年),在汀州府宁化县的一个贫寒家庭里,一个小男孩呱呱坠地,父母为他取名黄慎。黄慎自幼聪慧,对世间万物充满好奇,尤其是那些用笔墨勾勒出的美妙画卷,总能让他目不转睛。然而,命运对这个家庭格外残酷。14岁时,父亲客死湖南,两个妹妹相继夭折,家境十分穷困。为生计,母亲命他学画,为人写真。黄慎听闻了汀州府上官周的大名,心中涌起一股强烈的渴望——要拜上官周为师,学习真正的绘画艺术。16岁那年,黄慎离开家乡,来到汀州府,向上官周学画。

起初,黄慎主要学习肖像画,以上官周擅长的工笔技法为主。他每日沉浸在临摹与练习之中,努力模仿着上官周细腻严谨的风格。上官周对这个勤奋的徒弟十分上心,不仅耐心地指导他绘画技巧,还时常给他讲述绘画的历史和名家的故事。在师傅的悉心教导下,黄慎进步飞速,短短几年间,他的工笔肖像画达到了很高的水平,笔下的人物栩栩如生,细节之处更是处理得恰到好处。

然而,随着技艺的日益精湛,黄慎心中渐生困惑和苦恼。他发现,无论自己如何努力模仿上官周的风格,始终难以超越师傅。每次看着自己的作品,总觉得缺少了一些独特的东西。这种苦恼被上官周看在眼里。上官周采取启蒙开放的教育方式,鼓励弟子黄慎拓宽视野、诗画交融,让他多读多看,寻找自己的风格,对其艺术生涯产生了深远的影响。之后,黄慎开始研读《诗经》《史记》等典籍,“举凡经史百家,古文唐诗,无不悉心钻研。”同时,他还痴迷于怀素的草书,日夜临摹,感受着书法线条的灵动与韵律。在不断的学习和探索中,黄慎的绘画风格开始悄然变化。

随着年龄的增长和阅历的增加,黄慎的绘画风格愈发成熟。中年后,在继承传统的基础上,他将狂草笔法大胆地融入到人物画中,开创了草书入画与民生关怀的独特风格,成为“扬州八怪”之一。在他的笔下,人物的衣纹不再是细腻工整的线条,而是以迅疾奔放的笔触勾勒而出,仿佛带着生命的律动。每一笔都充满了力量和节奏感,整个画面呈现出一种“笔姿放纵,气象雄伟”的独特风格。比如他的《麻姑仙像图》,麻姑的衣纹以狂草线条一气呵成,仿佛被风吹动的仙袂,灵动飘逸。而麻姑的开脸却纤秀柔美,眉眼间透着温婉与慈祥。刚柔并济之间,展现出黄慎高超的绘画技巧和独特的艺术构思。这种突破不仅源于他对怀素书法的深入钻研,更是他对上官周工笔传统的大胆反叛。

在绘画题材上,黄慎也做出了与上官周截然不同的选择。上官周多描绘宫廷与历史人物,展现出的是一种宏大的历史叙事和高雅的审美情趣。黄慎则将目光投向社会底层普通民众。纤夫、乞丐、渔民等成为他画作的主角。他创作的《群乞图》画面中,一群衣衫褴褛的乞丐形象逼真,他们的神情或疲惫、或无奈、或渴望,每一个细节都直击社会的苦难,体现出了一位知识分子对民生的深切关怀。这一题材的选择,既与他早年漂泊的经历息息相关,也与上官周“师法自然”的教导有着千丝万缕的联系。

上官周在绘画上取得了极高的成就,但他并未选择留在宫廷,享受荣华富贵,而是选择回归自然,晚年隐居在闽西山水之间。他的山水画中,充满了对自然的敬畏与热爱。每一座山峰、每一条溪流都仿佛有着自己的灵魂。这种亲近自然、特立独行的画风和态度,深深地影响了黄慎,为他提供了自由探索的广阔空间。

黄慎在艺术的道路上不断探索和前行,他三次寓居扬州近三十年,在扬州这座充满文化底蕴和艺术氛围的城市里不断地锤炼。他学诸家之长,勇于破旧创新,以狂草笔法入画,开创一代画风。他的人物、山水、花鸟都独具特色,特别是写意人物神情毕肖,气韵生动,是“扬州八怪”中仅有的。郑板桥评道:“爱看古庙破苔痕,惯写荒崖乱树根,画到精神飘没处,更无真相有真魂。”

上官周看到黄慎的成就,心中满是欣慰和自豪。他感慨地说:“吾门有黄生,犹如右军(王羲之)之后有鲁公(颜真卿)也。”这句话既是对黄慎的高度认可,也是对自己教育成果的最好诠释。

上官周与黄慎的师徒故事,不仅是一段技艺传承的佳话,更是艺术精神承续的象征。黄慎从一个贫寒的工笔匠人,成长为“扬州八怪”之一的著名画家,离不开上官周的启蒙与包容。而上官周也因为黄慎的成就,其艺术理念和精神得以更广泛地传播。他们的故事,如同璀璨的星辰,在艺术的历史长河中熠熠生辉,激励着一代又一代的艺术家不断追求创新与自我表达,为中国绘画史留下了浓墨重彩的一笔。他们的艺术成就,共同构成了清初闽派绘画的重要篇章,展现了艺术教育中师承与创新的辩证关系。

故事之七:三百年艺术回响

在汀州这片文化沃土上,上官周的精神光芒穿越三百年时光依然璀璨夺目。这位闽派绘画的奠基人,以其独特的艺术造诣和深厚的文化底蕴,在汀江两岸的文化血脉中留下了不可磨灭的印记。

长汀县城乌石巷里的上官周故居,又称上官氏宗祠。这座客家民居属厅堂式古建筑,名叫“冀纶堂”,始建于清康熙十四年(1675),共有书房、厨房、管理房等20余个房间,作为书院兼宗祠用,迄今有300多年历史。相传年少的上官周上城求学,正是落脚于此,从而开启了一代大师的艺术生涯。1997年,上官周故居——上官氏宗祠被长汀县人民政府批准并公布为第四批县级文物保护单位;2013年1月,被公布为第八批省级文物保护单位。20世纪90年代初,为了纪念这位闽画宗师,在长汀县政府及有关部门的关心支持下,在汀江河畔,距离上官周故居200米的龙潭公园,长汀人民兴建了一座上官周纪念亭。长汀河田籍少将上官世盘为该亭题匾。

位于长汀县城龙潭公园的上官周纪念亭

2004年7月,长汀县成立上官周书画研究会。2014年1月,上官周美术馆在连城县成立,成为民间研究上官周艺术的重要基地。长期公益展览其收藏的上官周山水人物画小品,尤其在福州、泉州、龙岩等地市进行10余场作品巡回展。2015年,上官周诞辰350周年,闽西电视台《客家语栏目》专门制作了纪念上官周专题宣传片。2023年4月,由福建省文联与福建省广播影视集团联合推出《“福”文化·人物篇》系列微视频第六十五集《清朝画坛“闽西三杰”之一——长汀人上官周》,在“福建发布”视频号上发布。

2018年,为进一步挖掘好、保护好、传承好上官周文化精神内涵,长汀县开始修缮南山镇官坊村上官周故居,打造上官周文化展览室。2023年10月1日,上官周文化展览室在南山镇官坊村举行揭牌仪式。

位于长汀县汀州镇的上官周故居——上官氏宗祠

2025年,在上官周诞辰360周年之际,原《郑州晚报》总编辑、长汀乡贤康群与曹燮辑注的《上官周诗画集》出版。本书共收录上官周397首诗作。这些诗作是研究上官周游历、交友、艺术创作的重要文献,也是了解他诗画人生和艺术追求的重要文本,为我们深入研究这位闽籍画坛先贤开启了一扇新的窗口。

从纪念亭到美术馆,从实体展览到数字传播,上官周艺术的传承之路既见证了文化守护者的执着,也体现了传播方式的创新。上官周晚年曾言:“不求闻达,唯愿笔墨留痕。”三百年后的今天,他的艺术精神依然在汀州大地上生生不息,必将在未来的岁月里绽放出更加夺目的光彩。这种跨越时空的艺术回响,正是中华文明绵延不绝的最佳注脚。

(执笔:中共长汀县委党史和地方志研究室 王英 陈李萍)

来源:龙岩市委党史方志研究室

版权归龙岩市委党史方志研究室所有,转载时请注明“来源:龙岩党史方志”

(本文部分图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系编辑删除)