吴拔桢(1857-1927年),原名吴堦,字干卿,号梅川,连城县宣和镇培田村(时属长汀县管辖)人。吴拔桢自小身强体壮,是一名难得一见的武艺奇才。1892年,他考中武进士,殿试钦点三甲第八名蓝翎侍卫,负责护卫光绪皇帝安全,授内廷行走、御赐袍褂、坤宁宫赐馔、颐和园赏观戏。戊戌变法失败后,吴拔桢被授予山东省登州镇青州营守备,护理青州营参将,钦加都司衔,赏戴花翎。

吴拔桢像

被列入第一批中国传统村落名录的连城县宣和镇培田村,有一座曾是最精美华丽且具有相当文化品位的建筑——“都阃府”,又称“世德堂”。这座建筑于1994年毁于一场大火,现在看到的只是它的遗址。据《培田吴氏族谱·世德堂记》记载,世德堂建于清光绪二十三年(1897年),是培田历史人物吴昌风(吴灿书)去世五年后,由其后人为他建的“飨堂”。它之所以被命名为“都阃府”,是因为光绪二十四年(1898年),吴昌风的第三子吴拔桢从北京调到山东青州,担任都司衔的守备,为体现家族荣耀,世德堂的外大门就镶嵌上了刻有“都阃府”字样的门楣。

第一批中国传统村落连城培田村口 “恩荣”牌坊

“都阃府”和村口的“恩荣”牌坊均见证了吴拔桢当年的荣光。都阃府(世德堂)前的“龙纹双斗进士旌表桅杆”上,雕琢的是罕见的五爪金龙,体现的是皇家对吴拔桢特殊的恩宠。培田村口矗立着光绪皇帝为表彰吴拔桢所立的“恩荣”牌坊,上刻吴拔桢曾祖父母、祖父母、生父母所获得的封赠,两幅楹联“世有凤毛叠荷宸慈颁紫綍,身随豹尾曾陪仙仗列黄麾”“凤阙书名寿于金石,鹰扬奏绩铭诸鼎钟”,歌颂了吴拔桢护卫光绪皇帝的功绩。

中国传统村落培田村“都阃府(世德堂)”前的龙纹双斗进士旌表桅杆之一

他是武艺成才的表率。吴拔桢自幼以超常毅力投入严苛训练,在练武场上每日托举青石磨砺臂力,于山道密林苦练骑术,独创马上平举双石之法增强控弓力量,终能轻松驾驭强弓;从轻至重反复锤炼刀术,更自制250斤掇石每日抬举以突破体能极限。其习武之法兼具巧思与狠劲,将基础功夫锤炼至化境,终以乡试第六名武举人、殿试三甲第八名武进士之佳绩叩开侍卫生涯,印证了“百炼钢化绕指柔”的武者修行真谛。

他是忠君爱国的典范。吴拔桢恪尽职守以卫君王,挺身救国以报国家。作为光绪皇帝的近身侍卫,他夙夜匪懈,护卫皇帝安全与宫廷事务,因忠诚干练获殊荣。国难之际,他超越职务局限,在甲午战败后悲愤联署“公车上书”,力谏拒割台湾;更在八国联军侵华时,以青州营参将之职整军经武,率部于天津前线浴血奋战,重创敌军,赢得清军罕见胜绩。虽因朝廷腐朽而救国无望,但其赤胆忠心与抗击外侮的壮举,深刻展现了传统士大夫“君国一体”的忠诚与担当。

他是护卫乡民的楷模。吴拔桢丁忧返乡途中虽遭劫掠困顿,仍心系故土。路遇伐木险情时,他奋不顾身力挽巨树转向,救围观乡民于危难,展露过人勇力与责任担当。归乡后更以团防局长之职肃清匪患,使宣河里“本地土匪绝迹,外匪不敢入”,守护一方安宁。其力行公益、钻研乡味以飨过客,皆显深植民本的赤子情怀。从舍身救险到保境安民,无不践行着传统士绅“造福乡闾”的崇高使命。

故事之一:武艺奇才

吴拔桢自小身强体壮,力气大,是一个练武的好苗子。于是父亲吴昌风就将他送到大哥吴昌同的儿子、武举人吴瀚兴开办的纪勋武场练武。纪勋武场又名惠迪吉,开办在培田村的一条大河边。在纪勋武场,吴拔桢苦练基本功。纪勋武场青石条,就是吴拔桢和师兄弟用来练习托举臂力的。至今在这个青石条的上方,仍能明显的看到双手托举摩擦的痕迹。

古时武科要考骑马。吴拔桢则在培田松树岗后、后龙山下的一条骑马道上练习骑行。为了提高骑马的水平,吴拔桢常到培田对面山上、云霄庵旁的跑马道上练习。经过多年的练习,吴拔桢对平地、山路、密林等的骑行技巧已非常娴熟。

武科还要考射箭。弓分三号(80斤)、二号(100斤)、一号(120斤),超过120斤的出号弓若干。而弓中难度最大的叫六钧弓,拉力达到六钧,即180斤。为了练好臂力,吴拔桢在河里找到了两个大鹅卵石,每个都重达60余斤,鹅卵石底部凿开凹处,以便于手能抓握。练习时,他用手平抓举者这两个鹅卵石,骑着马练习臂力。而这两个吴拔桢用于练武的大鹅卵石至今还存一个。

舞大刀也是武科的必考科目。大刀分三号(80斤)、二号(100斤)、一号(120斤)。考大刀时,要求考生自挑刀号,先左右阅刀,再举刀过顶、在前后胸前舞刀花,要求一气呵成,方为合格。吴拔桢也制备了多把大刀,从轻的练起,逐步过渡到最重的大刀,做到熟能生巧。

“务本堂”掇石(戊子吴拔桢制)

光绪十四年(1888年)吴拔桢为更好的练习力量,特地制备了一个掇石(又名制子石、练武石),重约250斤,每天练习,至今仍存于“务本堂”。掇石在考场中分三号(200斤)、二号(250斤)、一号(300斤),超过300斤的出号掇石若干,由考生任选。考试时,要求将掇石提举至胸腹间,再将掇石的底部朝左右方向各翻露一次,叫做“献印”,要求一次完成,否则判为不合格。可见武科考试腰臂力量要求有多高。

吴拔桢百折不挠,苦练武艺,终于在参加当年戊子科乡试时,中得第六名武举人。光绪十八年(1892年),吴拔桢会试考中壬辰科第三十三名武进士,殿试钦点三甲第八名蓝翎侍卫,开启了他辉煌的人生。

故事之二:护卫光绪皇帝

吴拔桢是蓝翎带刀侍卫,保护皇帝安全是他的首要职责。光绪皇帝在北京紫禁城时,吴拔桢要负责紫禁城内值班守卫。光绪皇帝出行、巡狩、视察时,要随护卤簿(皇帝出行的队伍)。光绪皇帝外出驻跸或在行宫就寝时,吴拔桢要在规定防护区域进行值守防卫,确保皇帝的绝对安全。

侍卫的职责,首先要护卫皇帝安全。其二,接发奏折也是侍卫的职责之一。侍卫处参与在朝值班,由奏事处排定班次,值班时如遇有官员奏事、觐见、呈贡等事宜,则代官员递膳牌(预备召见人员时所递的职名牌,于皇帝用膳时呈递﹐故称),预备皇帝召见。其三,传达旨意。侍卫常被派遣到紫禁城外、巡游途中或军队中传达皇帝的圣旨。其四,出使外国。侍卫常被派到国内外了解情况、参与外交谈判。其五,拘捕要犯。皇帝常常直接让侍卫拘捕他所认为的要犯,带回京城审讯。

吴拔桢不管是护卫皇帝,还是其他事务,均用心办理、竭尽全力,从未出过差错。从光绪皇帝亲政、祭祀、阅兵,朝会大典、上尊号等,吴拔桢不遗余力,用心妥办护卫职责。

光绪二十年(1894年),全心护卫光绪皇帝的吴拔桢经考核,达蓝翎侍卫加四级,其祖父吴夏林、父亲吴昌风、胞兄吴华年因此诰赠或诰封昭武都尉(正四品武散官)。而吴拔桢本人则授予内廷行走、御赐袍褂、坤宁宫赐馔、颐和园赏观戏等极大荣誉。

故事之三:参加公车上书

光绪二十年(1894年),中日甲午战争爆发,清军在甲午海战、平壤之战等战斗中失利,这场战争历时九个月,北洋海军全军覆没,清廷战败。光绪二十一年(1895年)4月17日,清政府被迫与日本政府签订丧权辱国的《马关条约》,条约规定中国割让辽东半岛(后因三国干涉还辽而未能得逞)、台湾岛及其附属各岛屿、澎湖列岛给日本,赔偿日本2亿两白银等。

消息传来,举国震惊。正在参加乙未科会试的举子无不义愤填膺,台籍举人痛哭流涕。正在北京参加会试的康有为,撰写了《上今上皇帝书》,十八省举人群起而响应,有1200多举子联署,上千举人与数千群众汇集在北京都察院门前请递奏章,史称“公车上书”。5月1日,礼部郎中、泉州人黄谋烈愤笔写下给朝廷的呈文,呼吁福建籍官员和举人签字并上书。黄谋烈公车上书消息传来,吴拔桢目眦尽裂、悲痛不已,他振臂高呼,立即与其他福建籍62名朝廷官员和在京参加会试的福建籍88名举人在呈文上签下名字,并向朝廷呈报。

公车上书的呈文上说:

乃近日道路传闻,佥谓新定条约,拓埠四省、减税三成、偿饷至二万万并有割予台湾之事。全局所系,本未敢妄赞一辞。惟是职等籍隶闽疆,但就弃台一事言之,其害已有不可胜言者。

台地樯帆之利,遍于重瀛;门户之防,重于左海。一旦予敌,糖、米、百货不能依旧转输,内陆无所仰食,必有受其敝者。开矿经商,彼族长技;煤产既旺,海军益张,边衅朝开,雄师夕至,数轮内驶,七省绎骚。是欲纾目前之祸,实以酿异时之祸也。己未、庚申之际,东南靡烂,天下无完土;以欧西之强英、俄、法、美合从之势,亦仅仅开十三口、偿饷各八百万而止耳,无所谓割地也。今日事势之难,尚未若在时之甚;而区区倭人之要挟,乃十倍于欧西。各国闻而妒羡,必自侮前此之失机;设持“利益共沾”之说,英索滇、蜀,法索桂、粤,俄索伊、喀,予之则土宇立尽,不予则兵端将开,其又何以待之?是欲纾一国之祸,反以召各国之祸也。

公车上书的呈文要求“将割地一条作为罢论,台湾幸甚,天下幸甚!”自此,变法救国的呼声在苦难深重的中国大地上蓬勃兴起。

故事之四:抗击八国联军

光绪二十三年(1897年)冬,德国强占山东省胶州湾。在中华民族严重的存亡危机下,维新变法运动迅速高涨。光绪二十四年(1898年)6月11日,光绪皇帝发布“明定国是”诏书,开启变法。在短短3个月的时间,发布100多道诏书,大刀阔斧的进行改革。因变法损害到以慈禧太后为首的守旧派的利益而遭到强烈的抵制。9月21日,慈禧从颐和园返回皇宫,将光绪囚禁在瀛台,再次宣布训政,戊戌变法失败。

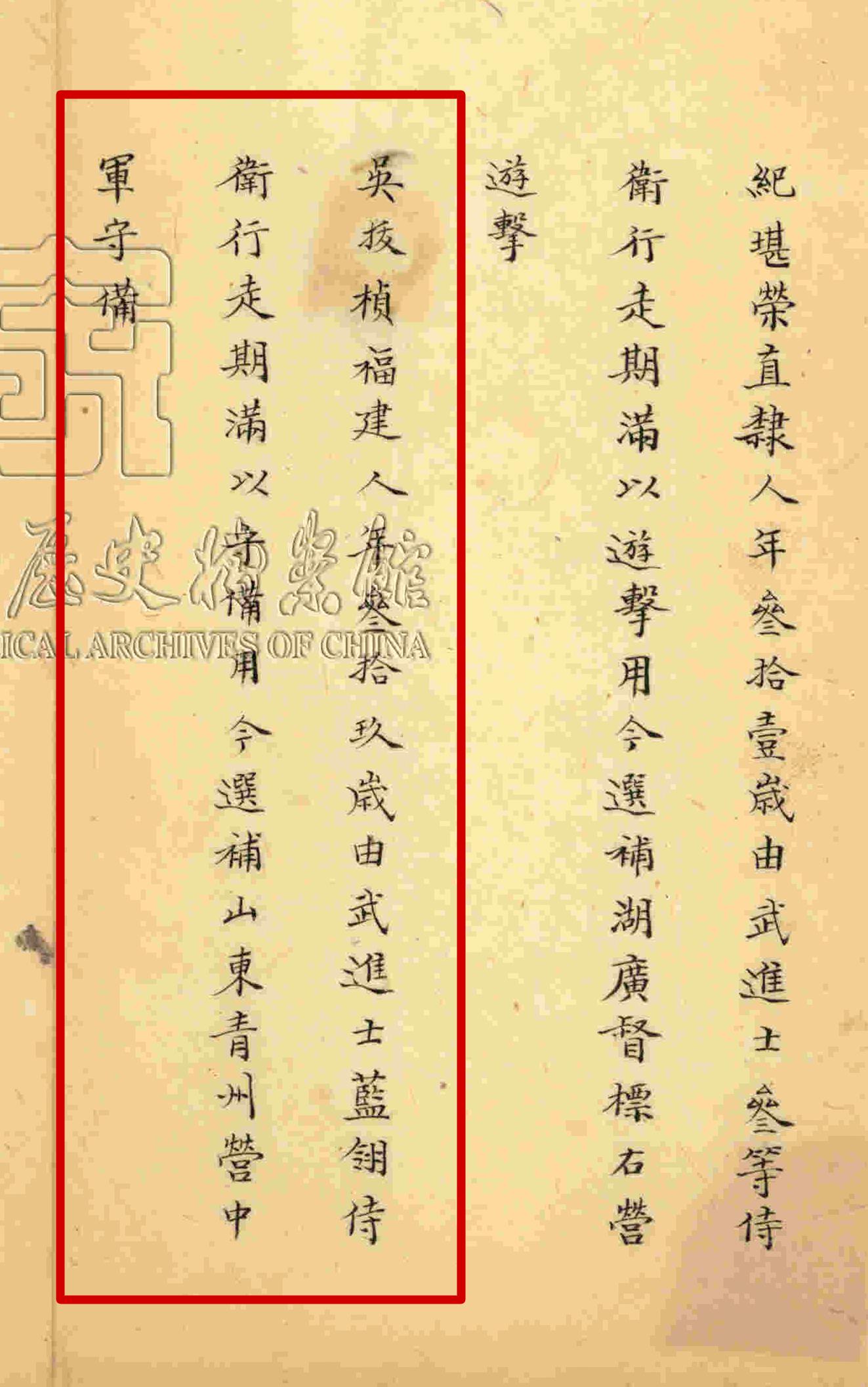

光绪二十四年十月十五日大学士荣禄等人所撰吴拔桢拟补山东青州营中军守备的奏稿(来源:中国第一历史档案馆)

光绪皇帝被囚禁,所需护卫大大减少。11月30日,吴拔桢授山东省登州镇青州营守备。

登州镇的最高职位是总兵(正二品),驻登州府城(今蓬莱县),管辖的范围大致为登州、莱州、青州三府之地。登州镇总兵直辖中、右两营,下辖文登、宁福、胶州、莱州、即墨、青州、寿乐7营,每个营的最高职位是参将(正三品,与水师营的最高职位游击不同),参将以下有游击(从三品)、都司(正四品)和守备(正五品)等职位,协助管理军队。

青州营的参将驻地位于青州府(今潍坊市青州市)。作为青州营守备的守备吴拔桢,主要负责管理青州营的总务、军饷和军粮。

青州营在抗击外国入侵时曾立有显赫战功。早在甲午海战时,青州驻防兵500人就被朝廷调去威海卫协助防守刘公岛。日军攻陷威海卫南帮炮台时,这支守卫部队配合北洋水师军舰,一举击毙了日军少将大寺安纯,立下赫赫战功。

吴拔桢一到青州营,受到部队在抗击日军进攻中优异表现感染,立下护国防边的大志,协助参将将营房事务、后勤、军饷、粮草等各项事务办理妥当。

光绪二十五年(1899年),义和拳运动兴起。同年,毓贤出任山东巡抚,对义和拳采用招抚的办法,义和拳于是变成了义和团。山东的对内政治、军事稳定,吴拔桢得以在做好本职工作的基础上,专心研究军事理论和技能,积累了大量的知识和能力储备。当年12月,毓贤进京陛见,工部右侍郎袁世凯署理山东巡抚。

袁世凯的新建陆军也从天津小站调往山东境内设防。袁世凯到任后,认为义和团是“左道邪教”,一改前任巡抚毓贤的纵容态度,全力予以镇压,并明令禁止义和团活动,义和团在山东无法立足,逃往天津、北京一带。

光绪二十六年(1900年)4月,山东巡抚袁世凯聘用洋人作为军事教官,购买洋枪、洋炮编练新军。当年7月,青州营参将刘占魁的父亲去世,由吴拔桢护理青州营参将。青州营廨舍久废,吴拔桢捐出薪俸,鼎建一新,为兵士提供了较好的居住条件。吴拔桢积极开展新军编建,在人才、武器、物力做出了重大的保障,青州营士兵的军事思想、战斗素养和武器装备有了突飞猛进的突破,成为山东的一支骁勇善战、武器精良的军队。

1900年6月中旬, 因义和团攻击外国人,围攻各国在京驻华使馆,列强以此为借口,组成八国联军,对中国发起军事进攻。八国联军占领天津大沽炮台, 随即向天津进犯,天津附近各县义和团1.3万余人, 进行了抗击八国联军、保卫天津的战斗。但敌强我弱, 保卫天津的战局迅速恶化,清政府电令山东巡抚袁世凯派兵增援天津。7月30日,登州镇总兵夏辛酉率所部支援天津,护理青州营参将的吴拔桢带领军队随夏辛酉出征。

吴拔桢率部队抵达天津后,在规定的时间、地点到位阻击。战前,吴拔桢对全体将士发出悲愤激昂的讲演,鼓励将士英勇杀敌,打败八国联军,护卫京畿地区的安全。在吴拔桢的动员号召下,有着辉煌历史的青州营战士确实英勇善战,在作战中,力阻敌人前锋部队,运用新式武器和现代战争的打法,枪炮齐发,打死打伤八国联军人数众多。八国联军遇到强劲对手,一时无法突破,只好撤退。吴拔桢率领青州营战士,首战获胜,这是八国联军侵华战争中,清廷少见的胜利之战。

因为吴拔桢在天津抗击八国联军有功,获赏戴花翎奖励,获得了极高的荣誉。

遗憾的是,仅靠一镇一营的军事力量,无法挽回在大局上的失败。因为清政府的腐败无能,天津最终失陷。此后,八国联军攻陷北京,慈禧携光绪皇帝离京西逃,中国陷于被列强瓜分的极度危局之中。在天津防卫战中的吴拔桢,此时已受命带领军队回到山东驻地,他对清廷的腐败无能感到极度失望,经常对着他的指挥大刀长吁短叹,倍感自己空有一身武艺,却杀敌无门、救国无途。他把朝廷赏戴的花翎扔在一边,从来不戴起它。

故事之五:保境安民

光绪三十年(1904年)7月,吴拔桢母亲去世,吴拔桢回培田丁忧。不料,吴拔桢在回乡的路途上出现意外,其二哥、建宁府松溪县(今南平市松溪县)教谕吴震涛在《又乙巳小祥哭罗母文》中记载到:“干弟(指吴拔桢)接讣即请假交卸奔丧,讵宦囊无几,被盗括囊而去,只得禀请回任,籍薄俸以佐盘川。”

光绪三十一年(1905)8月,吴拔桢辞去官职,回家为母亲修墓,回到了日思夜想的故乡,毅然决然为母亲守孝。

一日,吴拔桢外出,在培田松树岗,见几人正在老祠堂背后伐树,周围一群人在老祠堂背后围观。正在大家看得热闹之时,因伐木工砍树方向判断错误,大树树干噼啪声大作,正向围观的人群中砸去。吴拔桢见状不妙,立即冲向前去,伸手拉住固定大树倾倒方向的一根绳索,大喝一声,用力拉住大树。只见大树奇迹般的被他拉住,并调转方向,倒向了无人地带,一时地动山摇、尘土飞扬、鸟兽齐飞,观看的人群和背后的老祠堂都安然无恙。可见吴拔桢这个大力士的腰臂力量有多大。

培田自古就是官员、士子、名人经停休息之处,负责接待、留宿的培田官厅,至今保存完好。培田美食众多,回乡后的吴拔桢化身为一个美食家,常常研究连城白鸭、猪牛肉涮酒、红菇、豆腐、雪薯、慈菇、腊肉、炆盆肉、红衣花生、米冻、薯粉等食材的煮法,再配上当地的特产——瓮酒(瓮罐内装米酒,瓮罐外用谷皮小火熏制),过往客人吃上培田吴家菜,再配上醇厚米酒,大家对培田美食都赞不绝口。

吴拔桢热心各项公益事业,清末民初,曾任宣河里(今连城县宣和镇)团防局长。在他任团防局长任上,整个宣河里与培田村本地土匪绝迹,外地土匪不敢进入,百姓生活恬淡平静、幸福安宁。

民国十六年(1927年),吴拔桢无疾而世,时年71岁。《培田吴氏族谱》赞吴拔桢到:形容魁伟,勇力超伦;小试虽屈,大试能伸;持躬勤俭,御下慈仁;公廨久废,捐廉鼎新;言行不苟,可为完人。

“务本堂”大门

时至今日,吴拔桢的故居“务本堂”依然保存完好,吴拔桢自小在此居住、读书、练武、成长。“务本堂”为吴拔桢父亲吴昌风建成于光绪三年(1877年),堂名出自《论语·学而》:“君子务本,本立而道生。”“务本堂”大厅门额上至今仍悬挂着河南道监察御史载存、兵部尚书乌拉喜、刑部尚书贵恒为吴拔桢所题赠的“进士”匾,以及闽浙总督兼福建巡抚卞宝第为吴拔桢中武举人时所题赠的“榜元”匾。“务本堂”内,吴拔桢练武所用的掇石、河卵石依然静静的待在天井之中,为过往的游客诉说着吴拔桢辉煌而又传奇的往事。

(执笔:连城县委党史和地方志研究室 李元杰)

来源:龙岩市委党史方志研究室

版权归龙岩市委党史方志研究室所有,转载时请注明“来源:龙岩党史方志”

(本文部分图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系编辑删除)