王源兴(1910—1974年),又名健初,字潮澜,龙岩县(今新罗区,下同)西陂乡大洋村人,是著名的爱国侨领、实业家、慈善家。

王源兴(1910—1974年)

王源兴14岁远赴漳州当学徒,16岁勇闯南洋,凭借过人的勤奋、敏锐的商业洞察力和坚韧不拔的毅力,短短十年便崛起为商业巨擘。创业的艰辛并未使他忘记祖国,反而更加关注国家的命运。抗战时期,王源兴毁家纾难,赤忱报国,用实际行动诠释着对祖国的拳拳赤子之心。他积极投身抗日救亡运动,追随陈嘉庚先生筹款赈济祖国难民,发动华侨捐款捐物支援抗日,“举凡赈济中国灾民,支持抗战,王源兴莫不全力以赴”(作家、爱国华侨倪子仲评王源兴)。英荷联军占领印尼巨港期间,王源兴同样展现出非凡的担当,他支持印尼独立运动,团结华侨办好华侨福利事业,赈济在战火中受难的华侨,为维护华侨合法权益进行不懈的斗争。

新中国成立后,王源兴放弃在海外的舒适生活,“把新加坡百分之百的家产都搬回祖国投资了”(中央美术学院教授黄永玉评王源兴)。他在广东创立公私合营华侨工业建设公司,成为中国“三资”企业的先驱者,全身心投入轰轰烈烈的新中国建设。

在侨界,王源兴被公认为是陈嘉庚先生的得力助手,担任多项侨务要职,历任广州华侨局长、广东省华侨事务委员会副主任、北京市归侨联合会主席、北京市政协副主席、全国侨联副主席等职,代表祖国接待了众多侨领和港澳商界巨子,为祖国侨务事业尽心竭力。他创立新中国第一个华侨新村、第一所华侨小学、第一幢侨联大厦,切实解决归侨衣食住行及归侨儿童教育问题;全力协助全国侨联主席陈嘉庚和中侨委主任廖承志开展工作;20世纪60年代,面对“接侨”、安置归难侨等难题,他前往海南岛,划定建设华侨农场29个,为侨胞们筑起温暖的家园。

1974年,王源兴逝世,新华社发布电讯,向全世界沉痛公布。王源兴的一生,得到了党和国家的高度认可与赞誉。他曾受到毛泽东主席、周恩来总理的亲切接见,多次受邀登上天安门观礼;与叶剑英、何香凝、廖承志等老一辈革命家情谊深厚,与郁达夫、胡愈之等文化学者关系密切。全国政协原常委、香港《镜报》创始人徐四民先生评价:“王源兴这一家写尽华侨的爱国经历”。他以“在贫困中创造财富,在平凡里铸造伟大”的一生,诠释了爱国侨领的责任与担当。《广东省志》《北京侨联志》《龙岩市志》等均为其立传,铭记他为祖国和人民无私奉献的传奇功绩。

爱国主义精神贯穿王源兴的一生,他以实际行动诠释了华侨对祖国和民族的深厚情感与责任担当。他一生致力于支持祖国抗战、建设新中国,成为爱国侨领的典范,他的行动在当时激励了更多的华侨投身祖国建设。王源兴的爱国精神增强了华侨对祖国的认同感和归属感,引领无数华侨参与国家建设。他投资祖国建设的实践经验证明了华侨资本可以与国家发展紧密结合,为后续华侨回国投资提供了实际操作范例。在侨界任职期间,他为侨务事业的发展倾注了大量心血,为归侨侨眷做了大量工作,推动了侨务政策的完善和侨务工作的开展,促进了华侨与祖国的联系与合作。

王源兴创立的公私合营华侨工业建设公司,是新中国第一家中外合资企业和侨资企业,填补了新中国相关领域的空白。他开创的“三资”企业(中外合资、中外合作、外商独资三类外商投资企业)模式,为后续中国吸引外资、发展外向型经济提供了可复制的成功经验。他全力创办“华建”旗下的麻袋厂、糖厂、造纸厂、水泥厂等当时国计民生急需的众多工厂,直接推动了新中国工业化的进程,为新中国经济建设注入了关键动力。

王源兴的报国之路说明了在中国发展进程中始终涌现着的华侨群体,是不可替代的力量。他秉持的“产业报国”理念,将商业成功转化为民族大义与国家建设动能,客观上推动了华侨经济从海外扎根向反哺故土的转型。当前“一带一路”倡议下的跨境合作、侨资助力乡村振兴等实践,都可视为这种华侨精神的当代延续。这位“南洋赤子”跨越国界书写的爱国篇章,至今仍为凝聚侨心侨力、推动民族复兴提供着精神指引与实践范本。

故事之一:寒门励志展宏图

1910年5月22日,王源兴出生于龙岩县大洋村一户贫苦农民家中。祖父因贫38岁才娶亲;父亲13岁当雇工,受尽欺凌;母亲是童养媳,喝苦水长大的。尽管生活贫困,父亲王涌深还是咬牙凑钱把学龄期的王源兴送进了学堂。在学堂里,王源兴受进步师生的影响,接受新思想新文化,并以优异成绩考取省立龙岩第九中学。但因家贫无力升学,14岁的王源兴只能含泪辍学,到漳州金记栈店号当学徒,扫地、挑水、带孩子,吃尽了苦头却得不到温饱,还受尽老板的欺凌。1926年4月,年仅16岁的王源兴远渡重洋,赴新加坡谋生,在码头干过苦力、做过小贩、当过三轮车夫等。他后来又到印尼做工,一路颠沛流离、忍饥挨饿,终于病倒了。1927年,王源兴回国养病,其间,和本乡陈陂村的贫家女翁雪花完婚。

1910年5月22日,王源兴出生于龙岩县大洋村一户贫苦农民家中。图为大洋村王源兴故居

1928年,王源兴第二次远渡重洋,重返印尼后又辗转多地,于1931年,在郑日晖(龙岩红坊人,建国后曾任龙岩县副县长)的指引下,南下印度尼西亚苏门答腊岛巨港埠,在一家公司任经理。次年,他与人合资开设恒丰公司并出任经理,开始他传奇的创业历程。王源兴以诚信立世,目光远大、事必躬亲且又待人宽厚,颇有儒商之风。他做的胡椒、粮油生意在巨港迅速发展,并在占碑、楠榜等地设立分号。事业迅猛发展的同时,王源兴还热心公益,在当地华侨界建立了良好口碑,被推选为巨港中华总商会会董。

1942年2月,巨港沦陷,身为巨港抗日华侨领袖的王源兴遭到日寇追捕,辛苦打拼出来并已壮大的产业在一夕之间被日寇没收。王源兴不得不挈妇将雏逃亡到偏僻至极的山芭朱鹿镇,以开荒种地维持生计。

1945年8月,日本投降,王源兴回到巨港,恢复旧业,受到广大华侨的爱戴,当选为巨港华侨总会主席。随后,王源兴的事业蒸蒸日上,不但恢复了恒丰公司总部和各地分号,还在新加坡建立办事处,将恒丰转口贸易的重点迁移到新加坡。不幸的是,荷兰人重新占领巨港,王源兴在巨港的产业再次毁于炮火之中,恒丰公司总部被夷为平地。心痛愤恨之余,他毅然把恒丰总部迁到新加坡,追随陈嘉庚先生,入驻“怡和轩”俱乐部,并迅速展开业务。很快,恒丰公司的转口贸易遍布印度尼西亚、马来西亚、泰国等地,声誉日盛,使王源兴在短短5年时间积攒了几百万元的财富,在南洋商界书写了一段传奇。

故事之二:“一生一世,乃见交情”

1926年春,王源兴只身到新加坡谋生,当过码头工人、三轮车夫、小贩、店员。后来,王源兴自荐上书华侨领袖陈嘉庚,得到陈嘉庚赏识,在他旗下的橡胶厂当“财库”(即会计)。从此,王源兴的人生与爱国领袖陈嘉庚紧密相连,陈嘉庚成为他一生追随的楷模,两人在时代洪流中一齐为家国命运拼搏奋进。

1937年7月7日,中国人民抗日战争全面爆发。陈嘉庚为支援祖国抗战,在新加坡成立“南洋华侨筹赈祖国伤兵难民总会(简称南侨总会)”。王源兴出席成立大会,当选为巨港分会副主席,带头募捐。陈嘉庚高度肯定王源兴,认为“他在巨港筹赈会募集的经费最多,支援祖国抗战作出大贡献。”两人在抗日救亡的道路上并肩作战,怀着对祖国的深厚热爱和坚定信念,用实际行动诠释爱国情怀,成为南洋华侨的榜样。

陈嘉庚于1946年在新加坡创办南洋华侨最具影响力的进步报纸《南侨日报》,王源兴鼎力支持,先后投资6万元入股,是继陈嘉庚董事长之后的第二位出资人。他担任副董事长,先后聘请知名人士胡愈之、夏衍任主编。王源兴还出资支持《摩西河半月刊》等进步报刊,成为陈嘉庚身旁最重要的爱国领袖与核心人物之一。1949年5月,陈嘉庚应毛泽东电邀回国出席全国人民政治协商会议,王源兴临危受命为代董事长,与洪丝丝主编一起坚持进步办报方向,并持之以恒为《南侨日报》倾注大量资金。抗美援朝战争爆发之后,在美国的压力下,《南侨日报》被英国殖民当局查封。在办报过程中,陈嘉庚与王源兴两人为共同的理想而努力,在困难面前相互支持,友情愈发深厚。

1951年,王源兴回国考察。在北京,王源兴见到了他积极追随的陈嘉庚。交谈时,陈嘉庚对他说:“源兴,新中国成立了,百业待兴,你钱还没赚够吗?不要回去了,留下来参加新中国建设,报效国家。”考察团返抵广州后,王源兴作出决定,将海外资金全部撤回用来投资祖国建设。随后他在广东创立公私合营华侨工业建设公司,成为新中国“三资”企业的先驱者。

1954年,王源兴(左六)和侨领们到北京站迎接陈嘉庚先生(左七)

1956年9月,陈嘉庚倡议创办厦门华侨博物院,王源兴积极响应、参加捐资。

1956年10月,陈嘉庚先生担任第一届全国侨联主席,不顾年事已高,为国家建设事业和教育事业奔波,以致病倒。已是全国侨联驻会副主席的王源兴常常去看望他,并向他汇报全国侨联的工作。病中的陈嘉庚常常出现疲乏感,会闭眼养神。一次,王源兴向他汇报工作中这种现象又出现了,王源兴停顿下来。陈嘉庚突然睁开眼睛说:源兴,我俩有缘份。《南侨日报》你是我的代董事长,全国侨联工作,我是依托你这位驻会副主席。我比你大了36岁,我死以后,要葬在集美,你会送我回家吧,你也可以由鹰厦线坐火车回龙岩去看看,我已经跟毛主席、周总理建议,还要从龙岩把铁路继续修到赣州、梅县去。这番肺腑之言,尽显两人之间深厚情谊与高度信任,他们的友谊早已超越年龄和身份,由共同奋斗的理想紧密连接。

1961年8月12日,全国政协副主席、中国侨联主席陈嘉庚在北京逝世,王源兴是治丧委员会成员之一。他在《华侨爱国的好榜样——悼陈嘉庚先生》中写到:“饮水思源,对于这位引路人的永别,怎由我不深切哀悼呢!”8月15日首都各界举行公祭后,中央委派王源兴和全国侨联的其他几位负责人,与陈嘉庚先生的次子陈厥祥、八子陈国怀和亲属随专列护灵南归,送陈嘉庚先生归葬故土鳌园,并担任“陈嘉庚纪念堂建设委员会”主任。毛泽东主席闻讯,挥笔写下“一生一世,乃见交情”来形容王源兴和陈嘉庚之间的友情。王源兴与陈嘉庚的友情在岁月中熠熠生辉,成为后人敬仰和学习的典范。

故事之三:支持进步事业

王源兴就读开明小学时,结识王采芝、郭滴人(闽西革命根据地创始人之一)、林海云(新中国成立后曾任外贸部代部长)等进步师生,接受新文化,树立爱国意识。在漳州当学徒时,王源兴结识店员工友也是《岩声》撰稿人曹菊如(龙岩红坊人,曾任中国人民银行行长),受到革命救国思想熏陶,帮助散发、转运《岩声》。

1915年,王源兴加入开明小学学习,与郭滴人、马宁为前后届同学。图为开明小学

1942年2月日寇入侵巨港,王源兴因参与抗日救国活动,财产全部被日寇没收、冻结,处境变得十分危险,他只好改名换姓从玛鲁亚辗转逃亡到苏岛西南的朱鹿镇。王源兴一家9口人靠种地、养鸡以及妻子做糕点再由年少的女儿们提篮叫卖维持生计,直到1945年8月日寇投降。

王源兴避居山芭朱鹿镇期间,得知郁达夫、胡愈之、王任叔(巴人)等进步文人避难于附近的石叻班让岛,随即登岛看望并给予经济资助。他帮助化名为赵廉的郁达夫创设“赵豫记酒厂”,由此保护了高云览、邵宗汉、杨骚、汪金丁、王纪元等一大批避难的进步文人。

接济救助我国避难的进步文人是王源兴支持进步文化的有力佐证,自接触新文化以来,王源兴便始终是进步文化的坚定支持者。

1945年10月,王源兴结束流亡,回到巨港。当时巨港社团正在组织华侨总会,王源兴被选为总会主席,他积极投身社会工作,支持印度尼西亚民族解放运动,反对英国、荷兰帝国主义、殖民主义。

1946年12月25日,王源兴迁居新加坡,并于次年创建恒丰有限公司,任董事长,先后在雅加达、南榜、巨港、占碑等地建立联号,事业有了显著的发展。与此同时,他还积极支持进步文化教育事业,参与创办新加坡《南侨日报》,任副董事长、代董事长(董事长陈嘉庚、社长胡愈之);投资创办东棉兰《民主日报》,资助新华社新加坡分社及其出版的《新华周刊》;资助雅加达《生活报》、香港《华商报》等进步报刊;1950年参与创办南星公司并担任董事长,经营新中国的电影和书刊,在文化战线上与反动势力激烈交锋。

1951年,毛主席在接见华侨工商业回国考察团时,频频询问海外华侨情形及《南侨日报》被查封的经过,赞扬“《南侨日报》的方向是对的”。

故事之四:烽火岁月铸忠诚

自获得经济地位起,王源兴便将爱国事业视为毕生使命,无论是烽火连天的抗战岁月,还是百废待兴的战后时期,始终初心不改。

1937年7月,中国全面抗战爆发,华侨领袖陈嘉庚在新加坡成立南洋华侨筹赈祖国伤兵难民总会(简称南侨总会),王源兴当选为巨港筹赈分会副主席。他为筹赈事业到处奔波,带头几乎把利润的一半都捐献出来;还通过组织义演、义卖等活动,深入发动华侨为祖国抗战捐款。夫人翁雪花在华侨眷属中串连,捐出了金镯子、金项链等。当得知老友曹菊如、林海云及同乡邓子恢在延安和江南抗日前线浴血奋战,王源兴心急如焚。他积极联络南侨总会,巧妙打通物资输送通道,使募集的款项、药品、医疗器械,跨越千山万水,经香港廖承志办事处和宋庆龄福利会,精准送达抗战将士手中。陈嘉庚对其义举赞不绝口:“他在巨港筹赈会募集的经费最多,为支援祖国抗战作出了大贡献!”这个赞誉,是对王源兴无私奉献最有力的肯定。

1950年,他牵头创办南星公司,专营新中国电影和书刊,让中华文化在印尼生根发芽。

新中国成立后,王源兴途经雅加达,拜访战时患难之交王任叔大使,见中国驻印度尼西亚大使馆寄寓在一家旅馆的套房里,立即出资90万印尼盾购买一栋6000平方米花园楼房供大使馆使用,充分表明王源兴海外游子的赤子情怀。1955年,根据周恩来总理指示,由中国银行购回驻印度尼西亚大使馆的产业,当时该地产已升值为700万印尼盾。王源兴推脱不得,只愿收回原价,折合成人民币十余万元,他当即捐献给在建的华侨学校充当建校基金。

1951年3月,王源兴与黄洁、薛两清、李祝朝、施子卿等侨商组成华侨工商业回国考察团回国考察,当时正值抗美援朝。6月1日,抗美援朝总会发出了《关于推行爱国公约、捐献飞机大炮和优待烈属军属的号召》。在北京与廖承志会见时,王源兴慷慨表示:“我等华侨界也应作出贡献。”随即通过中侨委,捐献苏制米格15战斗机一架(折款15亿元,旧币)。

王源兴在北京与曹菊如、林海云等老乡一起聚会的时候,听了龙岩县委书记、县长吴潮芳介绍龙岩县百姓为抗美援朝踊跃捐款捐物,捐献入库12.79亿元(旧币),距离独自捐献一架龙岩号战斗机的数字不远的介绍。王源兴听得热血沸腾,动情地说:“家乡人民的精神,感天动地。源兴多年在海外,愧无贡献,愿捐献2亿元(旧币),以助其成”。

1952年9月,身为全国侨联副主席的王源兴,代表海外华侨参加中国人民第二届赴朝慰问团,深入战地慰问中朝军民,甚至登上上甘岭阵地后的瞭望所观战。

从烽火岁月里的倾家救国,到和平年代的文化守护与慷慨捐赠,王源兴用一生书写了华侨对祖国最深沉的眷恋。

故事之五:实业报国赤子心

祖国需要建设,祖国需要华侨,祖国在召唤。1951年,王源兴和好友黄洁(又名黄赐麒)率领由薛两清、李祝朝、施子卿等组成的华侨工商业考察团回国,目的是参观考察了解国内各方面的情况,确定投资地点和项目。考察团先后在广州、武汉与叶剑英、邓子恢会见;到达北京后,受到毛主席、周总理亲切接见;中侨委主任何香凝亲自到中央轻工业部招待所看望。考察团经过3个多月的实地考察和反复研究,最后决定在广州投资。在投资方向上,王源兴认为:“国家的振兴,要有自己民族的工业,我们的资金应该重点投入工业,为国家的百年大计尽一份力量。”

1951年3月,王源兴率新加坡华侨工业考察团回国考察,成员有黄洁、薛两清、李祝朝、施子卿等。图为考察团一行

随后,王源兴将海外资金全部携回祖国投资建设,是“把新加坡百分之百的家产搬回祖国投资”的唯一人。王源兴与黄洁共同创立公私合营华侨工业建设公司(简称“华建”),是新中国第一家中外合资企业和侨资企业。王源兴任“华建”副董事长,兼任广州市侨务局副局长,被称为新中国“三资”企业的先驱者,全力创办“华建”旗下的麻袋厂、糖厂、造纸厂、水泥厂等当时国计民生急需的众多工厂。王源兴认为“中国要富强,需要全民艰苦奋斗,需要引进资金、技术,才能尽快兴旺发达”“建国之初,我们回来投资,为国家做了贡献”(摘自王源兴遗嘱)。

1956年,全国工商业全面公私合营,“华建”与“华企”合并组建国家经营的侨资信托企业——广东省华侨投资公司。除了捐献,王源兴带回的资金几乎都投入广东华侨投资公司,部分投入福建华侨投资公司,用实际行动践行了他一生服膺陈嘉庚先生的信条:“钱那么多有什么用,要用于对国家民族有益的事业”。

故事之六:倾力建设广州华侨新村

1951年,王源兴参加第二届中国人民赴朝慰问团。完成使命后返回北京,中侨委主任廖承志邀请他留京小住数日。廖承志拿出《便利华侨建筑房屋与兴办公益事》的文稿给他看。祖国的召唤与相关的政策,令王源兴萌生并坚定了在广州建设华侨新村、华侨小学的想法和信心。

回广州后,王源兴在广州市第一次人大会议上,联络华侨代表,提出筹建华侨新村及华侨小学的议案,获得通过,被列为大会决议。随后组成华侨新村建设委员会,市长黄长水为主任,谢创、方君壮、王源兴为副主任,具体工作由时任广州市侨务局副局长的王源兴负责。王源兴不仅带头捐款十万零五千元,以他的影响力筹款,还亲力亲为投身具体建设。从选址的落实直至奠基后,他几乎天天出现在工地上,察看下基、斜坡面……一旦发现问题,即予以指导改进。

华侨新村于1955年破土动工,历时11年,到1966年全部落成,其中花园式独立庭园结构177幢、四层高公寓式结构391个单元。同时新村有公共运动场、大会堂、俱乐部、图书馆、银行、医院、职工公共宿舍和华侨小学等公共建筑。何香凝称赞华侨新村是“归侨侨眷的幸福乐园”。

许多归国华侨高兴地住进了华侨新村,但是王源兴仍然住在老房子里不搬。面对华侨们的疑惑,王源兴回答:“政府优惠归侨,每平方米征地费只收5元,一套200平方米的单家独院房子,造价不过一万多元,真是价廉物美了。新村虽也还有几套房子,还是留着给归侨吧!”直到离开广州,王源兴夫妇和部分子女一直住在刚回国时安顿的老房子里。

故事之七:侨务耕耘

回国后,王源兴受命为广州侨务局局长,任广州华侨新村建设委员会主任,积极参与筹建广州华侨新村、创办广州华侨小学。随后,王源兴担任广东省侨委副主任,兼任福建省侨委委员、福建华侨投资公司副董事长等职。

1959年,王源兴奉调北京,先后担任北京市政协副主席兼侨联主席、全国侨联驻会副主席、华侨大学筹建委员会主任委员,当选为第二、三届全国人民代表大会代表。他协助陈嘉庚主席处理全国侨联日常工作,多次受邀登上天安门观礼。

20世纪60年代,印度尼西亚局势生变,出现大规模反华排华活动,众多华侨受到迫害,他们纷纷回国。“接侨”、安置归难侨是当时最棘手的侨务难题。国务院发布关于安置归国华侨的指示,在中侨委廖承志的直接领导下,王源兴全力投入,协同廖承志、方方领导接侨工作。当国务院决定通过建华侨农场安顿难侨的时候,他依据当年赴朝慰问团在湛江、海口宣讲考察的情况,向周恩来总理建议在那里建设华侨农场。随后,遵照中央指示精神,王源兴随方方到海南岛参与筹划兴隆华侨农场的建设,并到深圳河畔考察拟建的光明华侨农场荒地。随着难侨越涌越多,国家在广东省(含海南岛)建了29个华侨农场,福建、广西、云南也兴建了一大批华侨农场,安顿难侨,解决他们的生产、生活和子女教育问题。他通过当年在海外的朋友和渠道,积极联系引种橡胶、咖啡、可可、胡椒等作物,解决农场急需的种子、幼苗问题。又取得新加坡中华总商会会长孙炳炎和商界朋友的帮助,引进珍贵的油棕品种。

当国家派出接侨的轮船抵达湛江港时,王源兴冒着酷暑,率先登上轮船,向难侨致以亲切的慰问,并宣讲了政府安置难侨的政策。在接侨的空隙,王源兴风尘仆仆地赶往海南兴隆华侨农场和深圳、广西等地华侨农场,看望安置农场的难侨的生活状况。此时王源兴正当50岁的盛年,头脑机敏,精力充沛,做事果断。他协助廖承志、方方有时一天工作十五六个小时。在没日没夜的连续工作中,他过于疲劳了,就在礼堂上向难侨发表讲话时,他的心脏病突然爆发。周恩来总理亲自下达指令,派专机送回广州医院治疗。

“文革”中,身为驻会的全国侨联副主席王源兴也受到了冲击,中侨委主任廖承志被打倒,侨务机构涣散,归侨和侨眷找不到自己的“家”。在周恩来总理支持下,王源兴仍独立出来支撑全国侨联的活动,代表祖国接待李光前、孙炳炎、王宽诚、何贤、马万祺、陈共存、徐四民、陈灼瑞等侨领和港澳商界钜子。

故事之八:故里情深

王源兴归国后,事业和工作岗位虽然在广州和北京,但他对家乡也很关心,曾多次偕同夫人翁雪花女士带领子女回龙岩参谒祖居、祖墓,探亲访友。还先后陪同中侨委方方副主任到福建、广东侨区视察,与全国侨联庄明理副主席到龙岩等地考察。

王源兴本着对家乡的热爱之情,向福建华侨投资公司投入几十万元。并在北上之前的返乡之行中,向陈嘉庚倡立的华侨博物院捐献5万元,名列陈嘉庚之后;向廖承志任校长的华侨大学捐献5万元。向陈嘉庚纪念堂捐献5万元。

王源兴还向龙岩华侨中学(以妻子翁雪花的名义捐1.4万元)、大洋小学、西安小学和西山、陈陂幼儿园等各捐资数额不等,出资修建宝泰桥溪岸、兴建宝泰桥一座。(后被洪水冲垮),对龙岩汉剧团、龙岩山歌剧团等文化单位也给予捐助。

从侨务工作的一线到家乡建设的热土,王源兴始终以无私的奉献精神,践行着对国家、对侨胞、对家乡的承诺。

故事之九:王源兴家族的爱国情怀

翁雪花出身乡下,19岁远赴巨港与王源兴团聚,虽文化程度不高,却聪慧明理、吃苦耐劳。她不仅悉心照料恒丰公司员工的饮食起居,还擅长烹饪烊鱼、食锦等龙岩家乡菜,每逢佳节或贵客到访,总能用一道道美味增添生活温情。

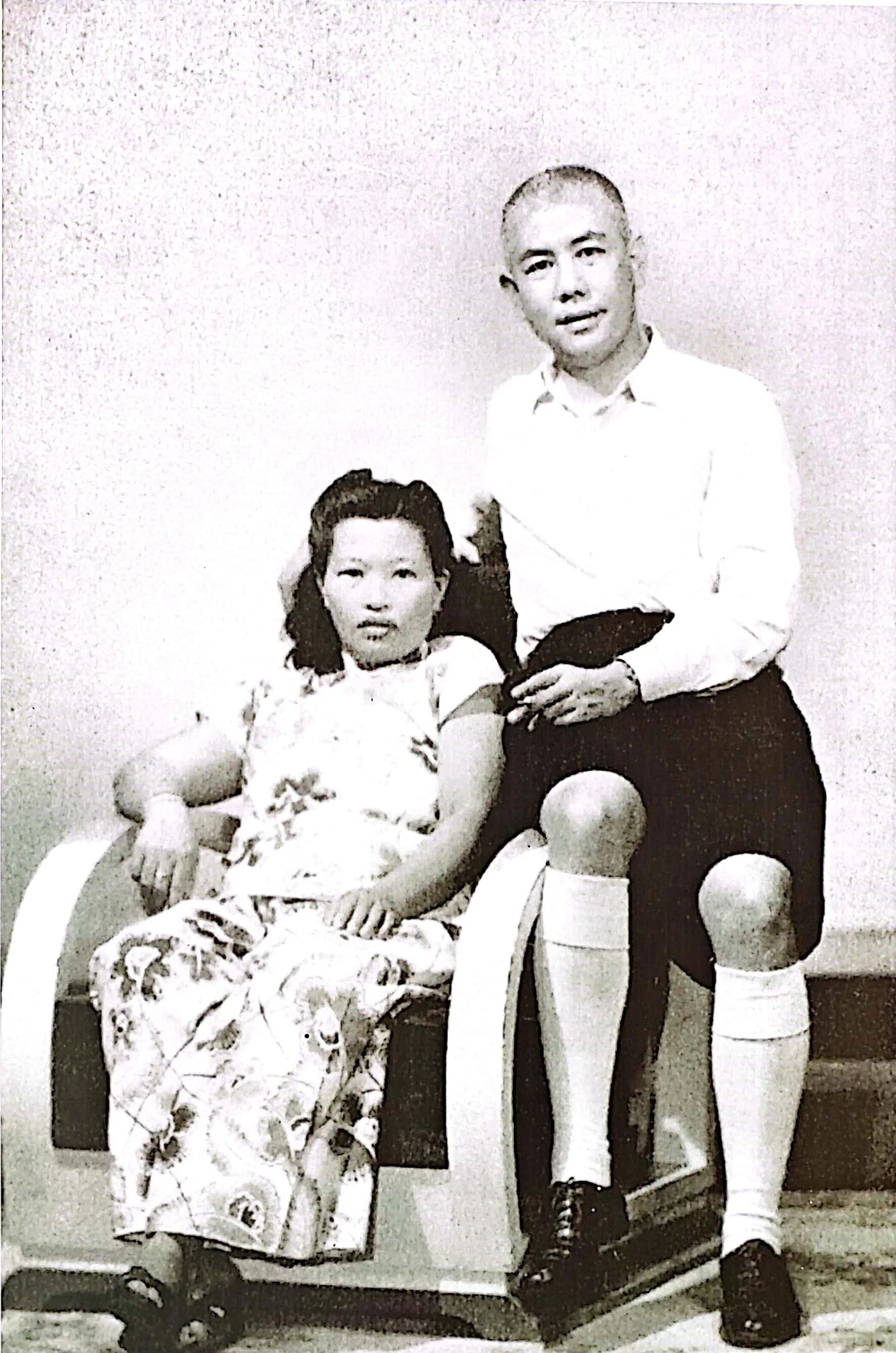

图为王源兴和夫人翁雪花在印尼巨港的合照

日寇南侵时,王源兴一家被迫离开巨港避难。为躲避敌人搜捕,王源兴隐居山芭与友人耕作,家庭重担全落在翁雪花肩上。她每日天没亮就制作各种特色糕点,让年幼的女儿们拿到市场售卖,以此维持一家9口人的生计。一次,王源兴为接济患难文化人,向翁雪花求助150盾。那150盾本是能补贴两年家用的巨款,可翁雪花二话不说,默默取出180盾交到丈夫手中。夫妻二人紧握的双手,饱含着共克时艰的深情与信任。翁雪花以坚韧和无私,与丈夫携手将子女培养成才。

1974年2月19日,王源兴因工作繁忙,不堪重荷,心脏病复发,在北京逝世。临终之际,他给儿女留下遗言:“祖国和家乡是永远的根,你们要热爱社会主义祖国和伟大的中华民族。我没有留下遗产给你们,资金都投入国家建设,捐献社会,你们要独立生活,报效国家”。

王源兴的儿女继承了父亲爱国爱乡传统,慷慨捐资,建设祖国。长子王铭毕业于清华大学,在香港经商的同时热心公益,成为闽西扶贫基金会海外首位大额赞助人,还推动中国象棋走向世界;次子王维邦作为首位投身深圳特区创业的港商,获国务院外国专家局第一批颁发的40名专家“友谊奖章”,并在江西捐建4所希望小学;女儿们同样不遗余力,王石筠、王穗英等联合捐资兴建华侨大学会议中心,还为多所院校和场馆慷慨解囊,累计捐赠超2000万元。此外,王源兴的后人还共同捐资320余万元建设龙岩华侨历史博物馆。2024年7月6日,位于龙岩市新罗区小池镇培斜村的王源兴纪念园正式揭幕。纪念园内陈列了王源兴的生平事迹和相关资料,为后人了解和学习他的爱国精神提供了宝贵的资源。

如今,王源兴家族持续培养后辈热心公益的意识,让爱国情怀代代相传,书写着绵延不绝的动人篇章。

(执笔:中共新罗区委党史方志研究室 阙晓雪 刘可明)