华嵒(1682—1756年),字秋岳,号新罗山人、东园生、布衣生、离垢居士、白砂山人等,是清代扬州画派的代表人物之一,以诗书画“三绝”著称,在闽西与上官周、黄慎并称为“汀州三杰”。

华嵒生于福建上杭白砂里华家亭一个贫苦纸工家庭,幼年辍学后当造纸学徒,利用废纸习画,展现出绘画天赋。青年时因族中轻视其出身,愤而离家出走,临行前在祠堂绘制《高山云鹤》等壁画,以画抒怀,成为传奇故事。此后,他流寓杭州、扬州等地,结识徐逢吉、金农、郑板桥等文人,研习诗文书画。

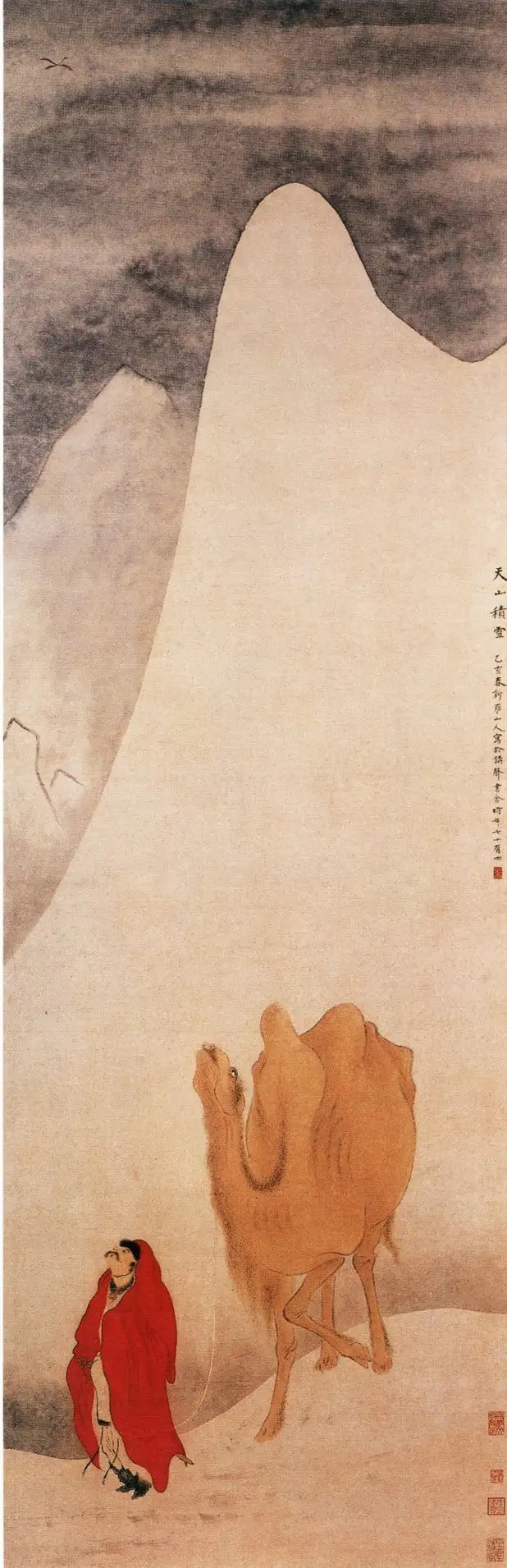

绘画上,他师法南宋马和之、明末陈洪绶、石涛等,融合宋元技法,注重写生与生活体验,逐渐形成“清新俊逸”的个人风格。其画作题材广泛,涵盖花鸟、人物、山水,尤以花鸟小写意技法见长,首创的“兼工带写”小写意花鸟画与八大山人的大写意、恽寿平的没骨法并称清代三大开创性贡献,代表作《天山积雪图》等被故宫博物院及海外机构收藏。书法上,他取法钟繇、王羲之,笔法外柔内刚,圆润华丽,兼具魏晋风骨与扬州八怪的洒脱,书风文质相兼。诗歌创作上,无论写景、记事、抒怀,立意深远、超尘脱俗、词调清雅,流露着真性情,与其画作相得益彰,著有《离垢集》《解弢馆诗集》等。

他是艺术创新的典范。华嵒突破传统技法束缚,打破宫廷摹古风气,注重写生与个性表达,将文人画的雅致与民间艺术鲜活结合,其创新精神与技法突破,使其成为清代绘画史上承前启后的关键人物,为晚清及近现代写意画的发展开辟新径,齐白石等画家亦受其启发。他的实践表明,艺术需根植生活,更需勇于突破程式。

他具有逆境中的坚守精神。尽管一生贫困,华嵒始终以“笔尖刷去世间尘”自勉,晚年仍坚持创作。这种对艺术的纯粹追求与淡泊名利的态度,为现代人提供了精神启示。

他的作品极具传承价值。华嵒的作品和技法被后人广泛学习和传承,为中国花鸟画的发展做出了重要贡献。他的画风为清代中叶以后的花鸟画开辟了新的道路,许多后世画家喜欢在自己的画幅上写明“效新罗山人笔意”,表示对他的师承和尊敬。他的作品被故宫博物院、日本及欧美机构收藏,成为中外文化交流的载体。其诗画中的人文关怀与自然意趣,为当代艺术教育提供了丰富的资源。

他的精神激励后世。出身寒微的华嵒,自喻“离垢居士”,以布衣之身跻身文人画坛,在艺术创作过程中,面对困境和挫折,始终坚持不懈,不断追求艺术创新。这种坚韧不拔的精神激励着后世艺术家在创作道路上不断前行。

作为清代著名画家,华嵒以其独特的艺术风格和深厚的艺术造诣,为中国绘画史留下了宝贵的财富。他的人生轨迹,印证了“艺术源于生活而高于生活”的永恒命题。他的生平贡献,不仅在于他个人的艺术创作,更在于他对后世画家的深远影响。吴昌硕曾说“华新罗笔墨,近三百年无与匹者。”黄宾虹亦赞其“影响20世纪画坛”。

故事之一:纸坊少年,锋芒初露

康熙二十一年(1682年)秋,上杭白砂里华家亭的一间破茅屋里,华嵒呱呱坠地。父亲是纸坊的造纸工,常年与竹浆黄纸为伴。华嵒十岁时,他积劳成疾,撒手人寰。年幼的华嵒不得不辍学,接过父亲手中的竹耙,在纸坊灼人的蒸汽中讨生活。

纸坊后院堆积如山的废纸成了他的画布。每当晨曦初露,华嵒就蹲在废纸堆旁,用竹枝蘸着泥浆,在粗糙的纸面上勾勒山水。一次暴雨过后,他惊奇地发现纸浆在雨水浸润下竟显出朦胧墨韵,从此便迷上了水墨实验。他用废纸拓印树皮纹路,收集各色染料的废液调色,甚至偷偷将未干的纸浆塑成小动物形状。

16岁那年的春日,华嵒牵着纸坊的水牛去溪边放养。牛儿在浅水处啃草,他照例坐在溪畔青石上速写。忽然,溪水中倒映的牛影与岸边翠竹、粉桃构成天然画卷,让他痴痴看了半日。回家后,他用废纸画下这幕场景,却被路过的私塾老先生指出“牛腹过鼓,失了真韵”。

次日清晨,华嵒带着修改的画作来到凉亭。当老先生再次经过时,他忐忑地从柱后探出半边脸。只见老人抚须凝视画作,突然朗声笑道:“妙哉!牛背添松,既掩腹鼓之失,又添野趣三分!”原来华嵒昨夜苦思,在牛后添了株歪脖子老松,让整幅画活了起来。这次邂逅让他被收为关门弟子,正式叩开艺术之门。

康熙四十二年(1703年),华家祠堂重修。22岁的华嵒满怀期待地准备献艺,却遭族长冷嘲:“黄口小儿,岂堪画祖祠?”豪绅们重金聘来汀州举人钟画师,当众羞辱华嵒。

当夜,月黑风高,华嵒翻入祠堂。松明火把下,他挥毫泼墨,在四堵白墙上绘出《高山云鹤》《水国浮牛》《青松悬崖》《倚马题诗》。然后,又在厢房壁上画《老人挑牛角》,并题诗:“画者不差不错,看者仔细斟酌,少年不勤不俭,恐怕老来担角(谐音‘耽搁’)”,以此抒发怀才不遇的愤懑之情。鸡鸣时分,他背起行囊踏上赴杭学艺之路,留下满墙惊世之作。

故事之二:西子湖畔,拾贝艺海

杭州,这座江南名城,是华嵒艺术人生的转折点。

携着简单的行囊来到杭州后,他在美丽的西子湖畔的孤山下筑起“解弢馆”,竹篱茅舍,书卷满床。春日里,他常在苏堤春晓间写生,用秃笔飞白勾勒新柳鹅黄;夏夜,则泛舟三潭印月,以淡墨侧锋扫出荷露清响。

一日,他在平湖秋月偶遇八旬画翁吴石仓。老人见他以指蘸水在青石上作画,惊觉其笔意有石涛遗韵,遂赠以珍藏的《芥子园画谱》。华嵒如获至宝,夜以继日研读临摹,将宋人院体之精微与元人写意之逸趣熔铸一炉。

为突破绘画瓶颈,华嵒常往西泠印社求教。他与篆刻家蒋仁切磋刀笔,悟得“书画同源”之理。他还常在西湖边观察飞鸟的动态,创出“秃笔干墨皴擦法”,以枯笔飞白皴出羽毛,再敷以淡彩,使翎毛蓬松灵动。这一技法在《柳燕鸲鹆图》中得到了完美的展现:八哥羽翼如沐春风,目光炯炯有神,仿佛随时都会振翅高飞,时人叹为“天趣盎然”,华嵒也因此声名鹊起。他还将这一技法运用到山水画中,如《云树秋山图》中,山石以秃笔干墨皴擦,再以淡墨渲染,呈现出秋山的苍茫与萧瑟。

在这里,华嵒如饥似渴地学习,远师南宋马和之的简练、明陈洪绶的夸张变形,近学恽寿平的没骨技法、石涛的苍茫劲放,逐渐形成了自己独特的艺术风格,将没骨与写意融为一体,开创了“小写意”画法。一次,在文人雅集上,他现场演示:先以浓墨写竹干,趁湿点以宿墨,墨色渗化间,竹叶自然晕染而出。满座文豪无不惊叹,厉鹗当场题诗:“解衣磅礴画云竹,墨气淋漓动江湖。”

他还结识了文人徐逢吉、蒋雪樵、金农等众多文人雅士,结下深厚友谊。在他们的影响下,华嵒发奋读书,广涉儒、释、道典籍,诗艺、学问精进。徐逢吉教他平仄对仗,他则赠画《诗意图卷》。两人常于南屏晚钟声中唱和,华嵒的诗风渐由直白转向含蓄,画中题诗也多了超逸之气。

从孤山结庐到西泠问学,从诗画互赏到笔墨创新,西湖的烟水不仅浸润了他的笔墨,更滋养了他的文心,让华嵒在湖光山色间完成了艺术上的蜕变,也让他在艺海中采撷到最璀璨的明珠。

故事之三:京华落拓,悟道南返

康熙五十六年(1717年)春,36岁的华嵒带着满腔抱负踏上北游之路,渴望在更大的舞台上施展才华。他身着粗布衣裳,背着装满画作的行囊,眼中闪烁着对京华画坛的憧憬。临行前,他在“解弢馆”种下七株红梅,誓言:“待红梅绽蕊时,必携捷报归西子。”

入京后,他暂居宣武门外一处陋室。白日里,他带着自己的画作拜访权贵府邸,却屡遭冷遇。他听说恭亲王很爱书画,只要见到好画,都会不惜重金买来收藏,在当时京城的权贵中,算是一位书画鉴赏家。为了打开局面,华嵒带着一幅新作的《春燕图》,冒着风雪到恭亲王府求见亲王。门卫见他衣衫褴褛,一副穷酸相,连正眼都不朝他看一下,将他的画作掷还,讥讽道:“市井画匠,也配求见王爷?”

当时京华画坛,奉王时敏、王鉴、王翚、王原祁“四王”为正统,对华嵒的写意画风嗤之以鼻。一天,他在琉璃厂摆摊卖画,一群宫廷画师围观他的山水画,讥笑道:“此画山形歪斜,雪色混沌,全无古人法度!”最让他刺痛的是,他在街头偶遇一卖画商贩,竟发现自己早年的一幅《牧牛图》竟被用作赝画的包装纸。画上的牧童笑靥如昔,却沾满灰尘,皱褶处还沾着油渍。华嵒站在店门口,想到这可能是自己赠予权贵或寄售画店的作品,却流落市井沦为包装纸,不由心中五味杂陈。

冬至夜,京师大雪纷飞。华嵒独坐客栈,以残酒祭告先父:“儿空负丹青之才,却如嫠妇守节,不得见知于当世。”他取出随身携带的《诗品》《画论》,就着烛光研读,忽见“不着一字,尽得风流”之句,顿时如醍醐灌顶。他想起少年时在纸坊作画,以废纸为笺,以竹枝为笔,反得天然真趣。而今困于京师,恰似笼中金丝雀,失了山林野趣。窗外雪光映梅,他即挥毫绘《雪梅图》,题苏轼“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”诗句,落款处赫然钤上“离垢居士”朱印。

次年春,华嵒毅然南返。离京前夜,他重游琉璃厂,将剩余画作悉数赠予贫寒学子。有书生问他:“先生何以放弃京师繁华?”他指着墙上题诗:“黄金白璧非所重,丹青妙笔自有神。”

行至卢沟桥,他回首京师,但见城楼巍峨,朱门深锁,叹道:“此非画者乐土,乃名利囚笼。”他折柳为笔,以雪水为墨,在桥栏写下“一肩明月,两袖清风”八字,从此江湖多了一位“飘篷者”。

从壮怀入京到画坛受挫,从雪夜独酌到悟道南返,华嵒最终在踏雪辞京中完成了艺术理念的升华。

故事之四:扬州岁月,艺道大成

雍正二年(1724年)春,43岁的华嵒拖着病体踏入扬州城。他投奔布衣名士员果堂,暂居渊雅堂。员家藏书万卷,华嵒白日作画,夜间挑灯研读,如饥似渴地吸收艺术养分。

某夜,他在灯下绘制《竹石图》,以秃笔飞白扫出石纹,宿墨点染竹叶。恰逢好友金农来访,见画中大石如铁骨嶙峋,竹叶似剑戟森然,击节赞叹:“此画有金石气!”两人彻夜论画,金农以“漆书”笔法相赠,华嵒则以“解衣磅礴”画理相酬。

春日的瘦西湖,风景如画,成了华嵒的创作源泉。他常在白塔晴云下写生作诗,将诗意融入画意。某日雨后,他见湖心亭畔新柳垂金,即兴作《柳燕图》,以没骨法点柳叶,以宿墨积染燕子翎毛。盐商马曰琯出百金求购,他却将画赠予贫寒学子,笑曰:“笔墨当济苍生,岂可为阿堵物?”

在这里,华嵒与“扬州八怪”诸友结下深厚情谊。郑板桥赠他墨竹,他回赠《墨梅图》并题诗:“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。”最难忘的是与李鱓的“醉画会”,两人常于酒酣耳热之际挥毫,李鱓画荷茎如篆书铁线,华嵒点荷叶似雨点击萍。画成,李鱓题:“醉来泼墨写秋荷,叶叶皆成珠玉歌。”华嵒则和:“酒酣耳热笔生风,墨花飞作满江红。”

晚年,华嵒在扬州建“解弢馆”,馆前种竹,馆后植梅。某日,他见白梅盛开,灵感忽至,创“墨梅新格”,以淡墨写枝,浓墨点萼,胭脂敷蕊,梅花如笼烟霞。金农见后叹曰:“此非人间凡笔,乃瑶台仙迹!”他还在此完成《天山积雪图》长卷,图中雪峰连绵,银装素裹。为画雪山肌理,他独创“拖泥带水”皴法,以干笔皴擦,再施三青三绿,使雪色晶莹中透出寒意,展现出其独特的艺术构思和出众的绘画才能。

在扬州的二十年,成为他艺术上的丰收期。他画竹“一枝一叶总关情”,画马“神骏如生”,画人物“形神兼备”,更以诗书画三绝著称,时人谓之“华三绝”。

故事之五:故土难离,桑梓情深

华嵒出生的华家亭,是一个风景秀丽、历史悠久的小村子。家乡的山水、历史遗迹和文化传统,都深深地烙印在他的心中,成为他艺术创作中不可或缺的元素。

尽管22岁便离开了家乡,但在他毕生的艺术创作中,处处充满了对家乡的眷恋和热爱。他常用“新罗山人”作为笔名,寄托对家乡的思念。西晋太康年间,闽西山区皆为新罗县辖境,他用这个名字,就是为了表达对故土的深切怀念。又因出生地华家亭在清代属白砂里,所以又号白砂山人。此外,他还用“东园生”“布衣生”等笔名作画,都忠实地记述他出身于农耕之家,以示永不忘本。

华嵒的家乡情怀对他个人艺术风格的形成产生了重要影响。他继承传统艺术,又注重写生,将家乡的美丽风景和深厚文化底蕴融入自己的创作中,使他的作品更加具有地域特色和文化内涵,对后世艺术创作也产生了启示。

华嵒的画作中,常常出现家乡的山水、花鸟等元素。他的《桃潭浴鸭图》,描绘春日潭水中野鸭嬉戏的场景,画中野鸭的“机趣天然”与山水生态相呼应,展现了他对家乡自然细节的深刻记忆。他的《自画像》,自己身着布衣,手持画笔,背景以淡墨渲染出朦胧山水,并题诗云“布衣不改平生志,笔墨常留故土情”,更是直接表明对家乡的无限眷恋。

华嵒的家乡情怀不仅体现在他的画作中,还反映在他的诗歌创作中。他的诗句“有眼含清泪,无山望故乡”“自课农工不废时,石田烟雨碧丝丝”“鲜飚团绿野,黍豆扬新华”等,都是对故乡田园的勾勒,亦是对心中故土的温情记忆和深情回望。

华嵒的家乡情怀,还体现在他的人格魅力上。他一生清贫,却不慕荣华,安贫守素,保持狷介自洁的品格,固守自己的人生操守。他与徐逢吉、蒋雪樵、吴石仓、厉鹗等人交游,将他们超然物外的高华人格奉为楷模,而他们也对华嵒在流寓、清贫的际遇中,出淤泥而不染,终生不仕、取法贤哲而终有大成的人生经历,也给予莫大的赞赏。

华嵒的家乡情怀是他个人艺术生涯中的宝贵财富,他笔墨间流淌着对故土的深情厚谊,使他的作品成为了我们了解清代福建地区文化艺术的重要窗口。如今,翻开华嵒的画作和诗集,我们仍能感受到他对家乡的眷恋和热爱

故事之六:苦吟成册,离垢明志

华嵒一生备尝艰辛,却始终坚持“离垢”之志,追求心灵的纯净。他更名“离垢居士”,寓意脱离尘垢,以笔墨“使江山面目新”。他的作品中,常常流露出对官场污浊的厌恶和对自然山水的热爱。这种情感,也深深地渗透进了他的诗歌创作中。

他的诗作,风格超逸拔俗,内容多为山水风物、感怀遣兴、酬和赠答以及题画诗,描写自己不慕荣华、安贫乐道的生活,如他在《夏日作山水题以填空》诗中写道“将学云鸟游,直由意外观”,表达了自由无拘生活的向往。又如在《同徐紫山吴石仓石笋峰看秋色》诗中,以“拄杖乱峰头”的孤高姿态,传递超然物外的精神追求,寄托自己“离垢”的审美理想。

从早年在家乡福建上杭的纸坊当学徒,到游历杭州、扬州等地,再到晚年的创作,他的诗歌作品记录了他的艺术成长和人生经历。世人对其诗评价极高,黎庶昌曰“其诗超逸拔俗,与其画格相称”,徐逢吉更说“其诗如晴空紫氛,层崖积雪,玉瑟弹秋,太阿出水,足称神品”“长歌短吟,无不入妙”。

华喦生前,将自己毕生创作的诗歌结集成册,并亲自誊写。然而,由于华嵒一生备尝艰辛,他的诗集在生前并未得到应有的珍视。直到道光十五年(1835年),才由其曾孙世琮、世琼交由华喦时任县令的侄孙华榕轩校刊付梓,这部诗集才得以面世,但刊行不多。在刊行《离垢集》时,华榕轩感慨万分说:“先曾祖一生心血,尽在此集中。愿后人能珍视之,传承之。”光绪十五年(1889年),由同乡、旅日华侨罗嘉杰再刊,他在序文中说华喦的诗“有体皆备,无义不搜,写景写情俱臻复绝”,重新会梓的目的,就是要让后人知道华喦“不仅以书画鸣世也”。此后,《离垢集》又经历了多次整理和校勘,包括民国印本等。这些版本在通行版本的基础上补充了大量诗作,填补了华嵒早中年艺术与生活的诸多空白。

《离垢集》共5卷,收入585首诗。其成书过程,可以说是华嵒一生艺术追求与人生哲学的缩影。他以笔墨为媒,通过诗歌传达了自己的艺术理念和人生哲学。华嵒与《离垢集》,共同构成了中国绘画史上的一道亮丽风景,为后世提供了宝贵的艺术财富和精神启示。

故事之七:晚年归杭,解弢栖心

乾隆十六年(1751年)秋,七旬华嵒携家眷重返杭州。“解弢馆”内,书架上泛黄的典籍、博古架上的瓷器古玩,都似在诉说着岁月的故事。他站在西子湖畔“解弢馆”前,见竹影婆娑,水波潋滟,长叹一声:“三十载飘篷,终得归栖处。”

归杭后,华嵒的绘画技法达到炉火纯青之境。他画《红白芍药图》,以没骨法点花瓣,以写意法扫枝叶,题诗“红霞片片舞东风,醉倚雕栏对晚空”,与画面意境相呼应。画中芍药红白相映,如霞如锦,观者无不叹其“艳冶工丽,明洁清新”。他更创“解弢皴”法绘山水,先以干笔飞白作石纹,再施三青三绿,使山岩如翡翠生光。他画《秋山行旅图》,老翁拄杖过桥,红叶满径,题黄庭坚“家山应在白云间”句,金农见画后叹曰:“非人间凡笔所能及!”

华嵒晚年常坐“解弢馆”前,观竹影摇曳,听松涛阵阵。

某日,暴雨突至,他反喜形于色,挥毫绘《雨竹图》。画中竹叶如沐甘霖,墨色渗化间,尽显雨打芭蕉之神韵,更题诗:“风雨本无心,竹石自有节。人间纷扰事,一笑付东流。”

如今,翻开他的画册,仍能感受到那笔墨间的灵动与超脱,仿佛看见那位“解弢馆”中的老人,正挥毫泼墨,将一生的传奇,凝固在丹青之间。

故事之八:桃李满门,艺泽后世

华嵒晚年,在杭州西湖“解弢馆”设帐授徒。他收徒无数,却自称“吾生平无门弟子”。他教导弟子:“画,艺也,艺成则贱。必先有以立乎其贵者,乃贱之而不得。是在读书以博其识,修己以端其品。”他选徒不重出身,只看心性,常言:“画竹当观竹于风雨中,画马当察马于腾跃时。”

弟子张四教,出身贫寒,却勤奋好学。华嵒见其画竹有风骨,便收为弟子。他教张四教“解弢皴”法,更传“拖泥带水”绝技。某日,华嵒画《墨梅图》,以中锋写枝干,侧锋扫花瓣,题苏轼“梅须逊雪三分白”句。张四教在旁磨墨,忽问:“师父,何为画之魂魄?”华嵒掷笔大笑:“画魂在骨,画骨在心。心正则笔正,笔正则画正。”

弟子奚冈,擅画山水。华嵒教他“虚实相生”之法,更题诗:“虚实本相生,画道在其中。墨分五色润,笔含万象空。”奚冈依此法绘《秋山烟雨图》,山峦如黛,烟雨朦胧,被时人誉为“神品”。

弟子汪涟,擅画人物。他取法陈洪绶,却能自成一家。其画中人物,或吟诗作画,或抚琴对弈,姿态各异,神情悠然,将宋代文人雅士们聚会场景栩栩如生呈现。

华嵒虽未开宗立派,但其画风影响深远。弟子张四教传其笔墨,形成“扬州新罗体”;海派画家虚谷、任伯年继承其小写意技法;吴昌硕题画常用“效新罗笔意”。他的“师造化”“重写生”理念,更被近代画家奉为圭臬。

华嵒去世后,弟子们不仅继承了其艺术精髓,更将其教育精神发扬光大。他们收徒授艺,将“解弢皴”“拖泥带水”等技法传于后世。

华嵒虽逝,其艺永存。他的教育影响,如春风化雨,滋养着一代又一代艺术家。他的弟子们,如同满天星斗,照亮了中华艺坛的浩瀚星空。正如他画中的白鹭,虽栖于湖岸,心却遨游于天地之间。

为了纪念这位诗书画“三绝”的艺术大师,1982年11月,龙岩地区(现龙岩市)举行了华喦诞辰300周年纪念大会,并成立了华喦研究会。2011年,上杭县成立了华喦书画院,并在瓦子街树立了华喦雕像。2022年5月,在华喦故里华家亭成立了上杭县华喦文化促进会。同年12月,开展了纪念华喦诞辰340周年系列活动,建立了华嵒文化广场,并对他的故居进行了修缮。

(执笔:上杭县委党史和地方志研究室 袁志先 蓝昌九)

来源:龙岩市委党史方志研究室

版权归龙岩市委党史方志研究室所有,转载时请注明“来源:龙岩党史方志”

(本文部分图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系编辑删除)