王景弘(1369—1437年),明洪武二年(1369年),王景弘出生于漳州府龙岩县集贤里香寮村(今漳平市赤水镇香寮村)。王景弘家庭贫困,无力供他读书,功名无望。明洪武年间(约1380年),王景弘入宫为宦官,分赐燕王府,侍奉燕王朱棣。在北平燕王府,接受朱棣以及姚广孝等名士培养,受到良好的教育。

建文元年(1399年),王景弘与郑和随朱棣起兵,帮助朱棣夺取帝位,得到朱棣的赏识,担任内宫太监。

从明永乐三年(1405年)至宣德九年(1434年)的29年间,王景弘与郑和同为正使,先后七次率领庞大船队下西洋;郑和卒后,独自统率船队第八次下西洋,留下彪炳史册的功勋,是我国航海史上杰出的航海家、外交家。

前七次下西洋,郑和作为船队的统帅主要负责船队的管理、军事和外交,而船舶建造、水手选拔、后勤保障、航路选择、航行指挥、船队管理、对外贸易等事务则由王景弘负责。在郑和去世后独自带领船队八下西洋。从这些史实看,王景弘是一个精通航海的全才。

王景弘每次使洋,随带丝绸、瓷器、茶叶、铜铁及各种工艺品与各国交流,发展中国与亚非国家间的通商关系,成就了“海上丝绸之路”巅峰时期,促进了彼此间的经济、文化和科技交流,增进了人民之间友谊。

王景弘在所经国家和地区的有着深远影响。在《南洋记》等碑记中记载了王景弘在七洲洋呼鸟插箭指引航向等传说。在东南亚各地留存有三宝宫、三宝洞、三宝井等纪念遗址。在今文莱王国首都斯里巴加湾市,有一条为纪念王景弘而命名的“王总兵路”。在印尼三宝垄还有景弘“衣冠冢”。

王景弘又是较早登上祖国台湾宝岛的朝廷大员。清康熙高拱乾主修的《台湾府志》、陈文达主修的《凤山县志》,清乾隆王瑛曾等重修的《凤山县志》等记载了王景弘在台湾赤嵌汲水、用药水为当地民众治病、植姜山上为民众采用等传说,同时传授下洋秘本,最早引湄洲妈祖香火入台。

正统元年(1436年)二月二十三日,英宗敕命南京守备王景弘停罢采买营造,不再使洋。王景弘晚年潜心整理航海资料,撰有《赴西洋水程》等书,系统总结了航海经验,成为明清时期航海人员的导航“秘本”,为促进中国航海事业的发展作出重要贡献。正统二年(1437年),王景弘去世,享年69岁。

习近平同志指出,“王景弘是我们福建的乡贤,为开拓海上丝绸之路作出很大贡献,大有文章可作”(《闽山闽水物华新——习近平福建足迹(下)》)。

故事之一:走出大山

王景弘出生于今漳平市赤水镇香寮村许家山自然村,这里地处漳平市北部,与永安市辖境相连,距市区89公里。境内地势险峻,有千米以上高山13座,其中以天台山最著名。过去村民要到县城,需要先步行一天才能到达邻镇双洋镇,转乘小船航行4天才能到达漳平,可见行程艰难。如此闭塞的环境中幼小的王景弘是如何走出大山,走向世界的呢?

在当地王氏后裔口口相传中:王景弘兄弟三人,家中非常贫困,天台庵主持看到王景弘聪明、精干,将其收留庵中。不久一位太监到天台庵进香,发现王景弘秀美勤快,决意将他带往京城。

明代宫内资料记载“净身男子,大约闽人居多”,具体原因目前尚未查明,但与当时福建较为贫困、不易谋生的生活环境必有联系。明代宦官分类极多,与王景弘相关的太监应该是矿监太监,因为周边不远处有老铁矿、银矿。

天台山位于王景弘故里香寮村北部,山上的天台庵是漳平最早的庵庙,始建于宋朝,至今还保存着一座宋代石构五层舍利塔。明清为天台庵最鼎盛时期。漳平市博物馆收藏了一件从天台庵出土的铸铁炉盖,盖上有“永乐十四年”铭文,这件文物比起漳平在明成化七年(1471年)置县,还要早55年。永乐十四年正是王景弘第四次下西洋回国不久。

据《新编郑和航海图集》记载:“第四次下西洋出发日期为永乐十一年(1413年),回国日期为永乐十三年(1415年)7月。第五次下西洋出发日期为永乐十五年(1417年)秋冬,回国日期是永乐十七年(1419年)7月。”这就证明永乐十四年当年王景弘在国内,有可能该香炉为王景弘本人或委托亲友祈求第五次航海平安所铸。

另外漳平还有三件与天台庵有关的铭文铸铁文物:第一件是许家村王景弘故里出土铁鼎,铭文时间为明万历十八年(1590年),现藏香寮村王景弘纪念馆;第二件为天台庵钟,铭文“明万历十五年”(1587年);第三件天台庵铁炉,铭文“万历丙申年(1596年)”。四件明代文物都是铸铁所制,又无形之中将许家山与天台庵联系起来。

许家山村就有废弃的明代老铁矿坑,信徒就地取材,铸造铁器供奉天台庵是符合常理的。而在天台山东面不远处就有一处因为产银而命名为银坑的地名,银矿又可以将矿监太监与天台山联系起来,许家山王景弘民间传说由天台庵主持的收养,无形之中又将矿监太监与王景弘联系起来。这是幼小的王景弘从大山走出来进入京城较为可行的途径。

在天台山天台庵有三条分别通往永安、连城、宁洋的三条石质台阶古道。是何年、何人所修,不得而知。如果是众香客集资所建,此处应该有一块记事碑。如不远的山脚下,有清嘉庆二十四年(1819年)记载重修香山桥的石碑,就发现许家山乡宾贡生王殿文,庠生王任煌等十人捐银四十七两。这块碑记,说明王景弘后裔在清嘉庆时还是兴旺的,有做善事的传统。而天台庵三条古道工程,比起香山桥工程,要大上百倍,没有一定财力是很难完成的,只有对天台庵感情最深,当时的高级官员才有可能资助完成山道工程。正使太监王景弘正适合这一角色。明初的宦官做任何事也是低调的。郑和阔别多年回乡,也只是在其父墓碑后留下几行小字。王景弘为家乡修路,也算是回报家乡人民,做善事不留名也是正常的。

故事之二:智擒海盗陈祖义

永乐三年(1405年)七月,王景弘与郑和率领庞大船队首下西洋,二十艘九桅宝船从苏州刘家港码头开拔。他们一路乘风破浪,朝着西洋前进。

凭借王景弘丰富的经验,船队一路顺利南下,直到船队来到了印度尼西亚的旧港海域,遭遇盘踞于此的海盗陈祖义的骚扰。

陈祖义是广东潮州人,洪武年间犯罪而亡命海外。陈祖义逃到了旧港,当时旧港归渤林邦国管辖。陈祖义投奔渤林邦国国王,在其手下做了大将。在国王死后,陈祖义利用自己大将的身份,招纳了一批亡命之徒,自立为渤林邦国的国王。陈祖义名义上是国王,实际上干的却是海盗的勾当。陈祖义在马六甲海域明目张胆地抢劫过往船只,成为为害一方的江洋大盗,马六甲海峡周围的国家谈之色变。

陈祖义见到王景弘庞大的船队,认为船队中藏有巨额财富,就企图抢劫。他打算假装投降,趁机突袭船队,试图吞下整个船队。

但王景弘却是经验丰富、心思缜密的航海家。他早就听说了陈祖义的恶行,猜到对方没有诚意,不能掉以轻心,早已准备好应对之策。他将计就计,派遣使者到旧港对陈祖义进行道德教化,劝勉陈祖义迷途知返。同时他还派了一队精兵,偷偷地混入旧港,潜伏在陈祖义的老巢附近随时准备动手。而与陈祖义有交情的国家,先前便被王景弘派出的明朝使者说服共同对付这批海盗。在抢劫中屡屡得手的陈祖义对于王景弘的计谋全然不知。

《明史》载:在一个起雾的夜里,陈祖义率领20多艘战船,共计5000多人,向王景弘船队发起了进攻。陈祖义并不是无能之辈,他的船队一分为六,一部压阵,四部分别袭击王景弘船队四周哨卫,陈祖义亲自率领大半船只,直奔王景弘帅船。原本船队并无动静,但在陈祖义靠近时王景弘船队伏兵四起。明军“擂响战鼓,齐放弩箭、火铳。”王景弘在海战中全歼陈祖义海盗团伙,陈祖义被活捉。而潜伏在旧港的明军士兵也发动了攻击,与王景弘部里应外合占领了陈祖义的老巢,旧港地方治安得以恢复。

这场战斗,王景弘大获全胜。他不仅消灭了陈祖义的海盗团伙,维护了大国威仪。也为当地百姓除了一大害,让海上的交通线恢复了安宁。

王景弘派人把陈祖义押回了北京,明成祖朱棣当着包括西洋诸国在内的外国使者的面斩杀了陈祖义。借此传播了和平外交的信息。

经过这次战斗,王景弘名声更加响亮了。他的智慧和勇气,让人们佩服不已。他不仅完成了下西洋的任务,还为中国在海外赢得了尊重和威望。在之后的航行中,各国听说王景弘来了,都纷纷前来迎接,和明朝建立了友好的关系。而王景弘的故事,也在民间流传开来,成为了人们口中的传奇。

故事之三:调解东南亚矛盾

明朝初年,西洋各国间关系错综复杂,欺寡凌弱之矛盾不断,劫杀贡使之事也时有发生,常常诉求于明廷调停解决。郑和、王景弘下西洋,不仅开拓了海上丝绸之路,更是维护了国际秩序的稳定,同时还担任了协调国际矛盾的任务。

永乐五年(1407年),占城向明朝进贡的使者在回国途中遭遇了大风浪,船被吹到了暹罗境内。暹罗国王见有利可图,竟然扣留了这些使者,还向占城索要赎金。占城派人来明求援,同时提出了请求帮助收复失地的愿望。苏门答腊和满剌加也跑来向明朝告状,说暹罗凭借自己势力大,派兵洗劫他们,抢走了明朝赐给他们的印玺。占城、苏门答腊和满剌加都盼着明朝能主持公道。

而永乐六年(1408年),暹罗所遣贡使来明朝贡,遭遇风暴失飘到了安南国,船队被屠杀,财物遗失。永乐六年九月,明成祖派王景弘和郑和去处理这件事。郑和、王景弘出使安南,表明了自己的来意,希望大家能和平解决问题。并提出大明调停安南国对占城的侵略,又让安南国返还占城战俘及侵占的土地。安南王同意二人的安排,并派遣使者携带当地特产作为贡品,前来向中原朝廷谢罪,请求宽恕之前的过错。

同年十二月,暹罗国王也派遣使者携带当地特产作为贡品,前来向中原朝廷谢罪,感谢成祖的原谅。

王景弘调解暹罗、安南矛盾的消息很快就传开了,各国都对他的智慧和公正称赞不已。大家都知道,在明朝的主持下,各国之间有了矛盾不用再靠武力解决,而是可以通过和平协商的方式来处理。

王景弘这次成功调解,不仅维护了地区的和平与稳定,还让明朝在海外的威望更高了。此后,他继续同郑和下西洋,为促进各国之间的友好交流,做出了更多的贡献。

故事之四:锡兰山反击战

王景弘是明代著名的航海家、军事家、外交家,在海上丝绸之路上留下了大量事迹。八下西洋的过程中,海战时有发生,王景弘与郑和共同率军反击,捍卫了国家的尊严和下西洋的成果,维护了海洋上的正常秩序,锡兰山反击战也是如此。

这次战斗发生在永乐七年(1409年),第三次下西洋期间。

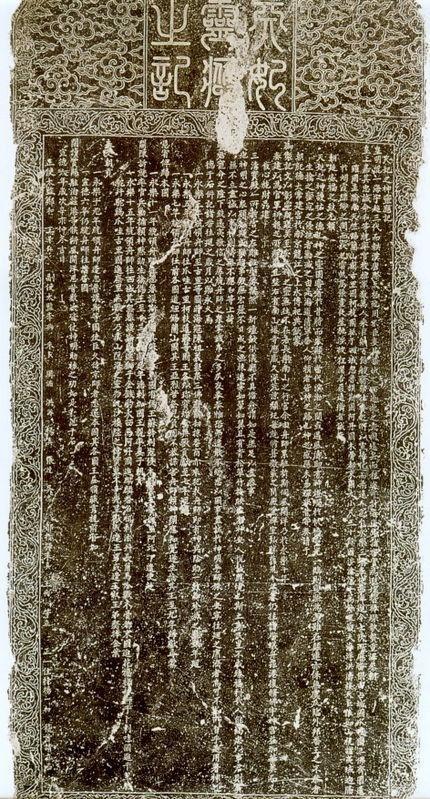

当时在锡兰山有一座有名的寺庙,成祖命郑和王景弘二下西洋时带队前往布施,船队为寺庙送去了金、银、丝绢、香油等。在永乐七年二月初一,郑和、王景弘立《布施锡兰山佛寺碑》,记述了所施之物,并赏赐了锡兰山国王亚烈苦柰儿。

船队的富裕勾起了锡兰山国王亚烈苦奈儿的贪念,在王景弘与郑和三下西洋途径锡兰山时,亚烈苦柰儿将郑和及两千余官军诱骗至国中,并将退路封死,勒索郑和。同时他还派出舟师士兵五万余人对船队进行了袭击。王景弘临危不惧,率队反击,凭借丰富的作战经验调配船只,挡下了两倍数量的敌军主力,保护了船队安全。

而陆上的郑和发现对方国中空虚,带领两千明军直捣黄龙,攻破锡兰国首都,生擒了亚烈苦柰儿及其妻子官属。后院失火的消息让敌人军心涣散,王景弘转守为攻,大破来敌,维护了大国威仪。胜利之后,船队并未占领他国土地,带走锡兰山国王后继续进行出使任务。

《明太宗实录》永乐九年(1411年)八月载:下西洋官军因锡兰山战功受赏27000多名船队成员,包含船队领导、辅佐人员、技术人员、庶务人员和武装部队五个部分。

故事之五:平乱苏门答腊

苏门答腊是南洋通向西洋的重要交通要道,它西边有个小国叫那孤儿国。这俩国家本来相安无事,可一次打猎,让两国结下了大仇。那天,那孤儿国国王打猎时,一箭射中了一头鹿,这鹿带箭就往苏门答腊跑,那孤儿国国王紧追不舍,结果就追到了苏门答腊的地界。巧的是,苏门答腊国王也在追这头鹿,俩国王谁都不让谁,一下子就打起来了。混乱中,那孤儿国国王的毒箭射中了苏门答腊国王,苏门答腊国王当天就没了。

苏门答腊王后悲愤交加,立刻颁布诏令,说谁要是能杀了那孤儿国国王,就把自己嫁给他,还立他为国王。重赏之下必有勇夫,一个渔翁站了出来,他跟王后提了三个条件,王后为了报仇,都答应了。这渔翁还真有本事,精心练兵后,带着苏门答腊的军队就把那孤儿国给灭了,还杀了那孤儿国国王。王后也信守承诺,嫁给了渔翁,渔翁就成了苏门答腊的新国王。

可这渔翁当上国王后,却不厚道。先王的儿子锁丹罕难阿必都18岁了,渔翁却不把他立为王位继承人,反而让自己的儿子苏干剌当王子。锁丹罕难阿必心里那叫一个气啊,就联合一些将领发动了宫廷政变,杀了渔翁,自己当上了国王。

苏干剌从宫廷政变中逃了出来,他不甘心失败,就纠集了一帮势力,发起内战,要锁丹罕难阿必归还王位。锁丹罕难阿必哪能轻易答应,双方就这么打起来了。这一打,苏门答腊就陷入了混乱,百姓们苦不堪言。

锁丹罕难阿必独木难支,没办法,只能向明朝求救。王景弘接到消息后,立刻带着船队前往苏门答腊。

王景弘赶到的时候,苏干剌和锁丹罕难阿必正打得不可开交。王景弘的水师一加入,局势瞬间有了变化。苏干剌见势不妙,赶紧向南浡里国求援。这南浡里国和渔翁当国王时交情不错,就答应出兵相助。

南浡里国派出了他们的秘密武器——犀牛阵。这些犀牛体型庞大,皮糙肉厚,奔跑起来气势汹汹。王景弘的水师第一次见到这阵仗,没什么应对经验,一下子就被打得措手不及,士兵死伤众多,只能先撤退。

吃了败仗,王景弘可没气馁。他仔细琢磨,想出了对付犀牛阵的办法。第二次战斗打响,王景弘让士兵们准备好火炮和火铳。等犀牛阵冲过来的时候,他一声令下,火炮和火铳齐发。炮弹和铳弹落在犀牛群里,犀牛受到惊吓,掉头就跑,直接冲进了苏干剌和南浡里国的队伍里,把他们撞得人仰马翻。

王景弘趁机指挥水师发动全面进攻,士兵们士气大振,奋勇杀敌。这一仗,王景弘大获全胜,苏干剌的军队全军覆没,南浡里国国王也被活捉了。

王景弘严惩了挑起战争的人,还斥责南浡里国国王是非不分、助纣为虐。为了让苏门答腊恢复和平,稳定下来,王景弘经过仔细考量,另立了一位贤者当国王。

经过王景弘的努力,苏门答腊的内乱终于被彻底平息,和平重新降临。当地百姓对王景弘感恩戴德,他们知道,是王景弘带领着大明水师,让他们重新过上了安宁的生活。这场平乱的事迹,也在当地流传开来,人们都对王景弘的智慧和勇气赞不绝口。

故事之六:王景弘在台湾事迹

永乐、宣德年间,是明朝政治和经济的繁盛时期。郑和、王景弘下西洋,就是在这个时候发生的,而在下西洋的途中隔海相望的祖国宝岛台湾是王景弘多次到达的地方。

台湾海峡是船队开洋出海的必经海域,出洋船队每次出访,大都从苏州刘家港南下,停泊在福建长乐太平港,等待季风出现后从五虎门或福建其他港口出洋。根据现有史料记载,与郑和同为船队正使太监的王景弘,在八下西洋的历程中两次到过台湾。

王景弘与台湾有着特别的感情,与当地高山族人密切交往,增强了台湾与大陆的联系与交流,促进了两岸文化的融合。

在台湾的地方志和明、清两代学者的游记、传记等史料中,有关王景弘率领船队到过台湾的记述,其中王景弘相关的事件便有“赤嵌汲水”、“凤山植姜”、“药水疗病”三项。

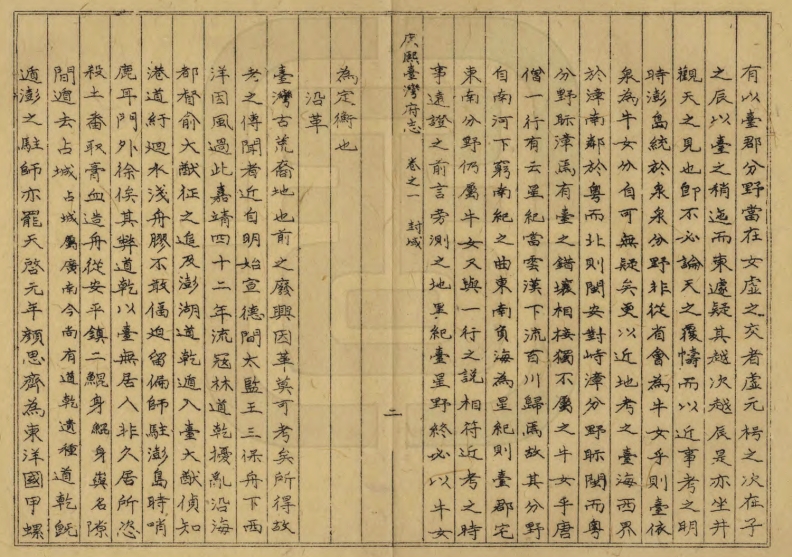

在海内外民间,王景弘被尊称为王三保(宝)。康熙二十三年(1685年),台湾首任知府蒋毓英编撰的第一部官方《台湾府志》卷1《沿革》记载:“台湾,古荒裔之地。明宣德间,太监王三保下西洋,舟曾过此,以土番不可教化,投药于水中而去,此亦得之故老之传闻也。”高拱乾《台湾府志》(清康熙三十二年,1694年)记载:“宣德间,太监王三保下西洋,因风过此。”

此后,在康熙及乾降年间“重修”或“续修”的四部《台湾府志》中,均沿用上述有关记载。陈文达《凤山县志)(康熙五十九年,1720年)卷1(封域志·建置》记载:“明宣德间,太监王三保舟遇风经此”;道光《重纂福建通志》引《台湾府志》所载云:“明宣德间,太监王三保舟下西洋,因风泊此。”郑亦邹《郑成功传》(清康熙年间)记载:“台湾为土番部族……前明宣德太监王三保舟下西洋,因风过此。

王景弘到台湾时,当地以高山族居民为主。人口稀疏,资源丰富。船队停泊之后,除了“取水”补给之外,还与当地居民密切交往,因此在台湾的地方志和后人著作中,留下了不少记载。

《台海府志》(唐熙二十三年,1685年)(蒋志)卷10《古迹》记载:

井,明宣德间,太监王三保到此,曾在此井取水,即今西定坊大井也。

药水,在凤山县淡水社,相传明三保太监曾投药水中,今土番百病,水洗立愈。

三宝姜,相传岗山巅明三宝太监曾植姜其上,至今常有姜成丛,樵夫偶然得之,结草为记,次日寻之,弗获故道。若得其姜,百病食之皆瘳。

《台湾府志》(康熙三十二年,1694年)(高志)记载:

大井,开凿莫知年代。相传明宣德间太监王三保到台,曾于此井汲水,即今府治西定坊大井也。

药水,在凤山县淡水社。相传明太监王三保投药水中,今土番染病者水中洗澡,即愈。

三保姜,凤山县有之。相传明太监王三保植姜冈山上,至今尚有产者……有得者,可疗百病。

此后在康熙、乾隆年间“重修”或“续修”的四部《台湾府志》中,也有相类似的记载。

不管是“蒋志”,还是“高志”,或是后人的游记史料,都记述了王景弘率领船队到台湾所做的三件事。可见王景弘除了有航海专长和外交能力之外,还具有民间草药医学知识,也乐于为当地居民治病解难。

清蒋师辙在《台游日记》(光绪十八年)卷3中评述:“又引台湾志略云,明太监王三保舟至台,投药水中,令土番染病者水中洗澡即愈:三保植姜冈山上,至今尚有产者,有意求觅终不可得,得者可疗百病……俗至传为盛事,则其声势之熏灼,概可想见。台湾时为荒岛,倮人群居,不异鸟兽,忽睹中国衣冠,得不惊为天神。而三保所以愚惑之者,又必故神其术。怪诞之说殆自此兴欤。”

清朝第一位巡台御史黄叔璥著《台海槎使录》卷1《赤嵌笔谈·水程》(康熙六十一年,1722年)记载其在台的亲身经历:“舟子各洋皆有秘本,云王三保所遗,余借录,名曰《洋更》。”王景弘入台时,当地土著人“虽居海中,酷畏海,不善操舟”。王景弘曾经向他们传授航海知识,并留下记载航海必备的针位簿或航海图式之类的实用手册《洋更》。以至代代相传,视为珍宝。这个记载,证实了王景弘的入台行迹,并记述了王景弘到台湾所做的又一件好事:传授下洋秘本。

《世界妈祖庙大全·台南大天后宫》记载:“相传三宝太监引湄州香火入台奉祀,其后在宁南坊建天妃宫、明末有住持僧圣知者,与宁靖王交情深厚,王殉难后,允许将王府改庙,奉祀妈祖,为台湾岛最早的妈祖香火。”《台南大天后宫碑记》记述:“考台之始祀神,盖肇于明宣德间郑和七使西洋,舟次赤嵌,汲水祈风……”

故事之七:南京内守备

王景弘担任南京内守备期间,最主要的职责便是负责军事整备事宜及维护南京的安全与稳定。南京是明代的留都,被明人视为根本之地。为了保证留都的安全,明廷在南京设有一个由内官、武臣以及文官共同组成的守备系统。

王景弘于永乐二十二年八月被任命为南京镇守太监,又称南京内守备,《明仁宗实录》记载:“丁未……命太监王贵通率下番官军赴南京镇守,宫中诸事同内官朱卜花、唐观保,外事同驸马都尉西宁侯宋琥、驸马都尉沐昕计议而行”。也就是说,在明成祖驾崩之后、明仁宗即位前夕的关键时期,王景弘就受命率领军队“赴南京镇守”,维护留都的政局稳定。

宣德年间,王景弘继续担任着南京内守备一职。明宣宗在宣德三年对南京守备李隆的敕谕中,明确提及了王景弘所担负的主要职责:“……守备南京,厥任匪轻。其免赴京朝贺,凡事同守备太监郑和、王景弘计议。昼夜用心整肃军伍,严固守备,审察机微,以防不虞。戒戢将士务循礼法,使军民皆安,以副国家委任之重钦哉。”敕谕体现出王景弘在担任军事领导的同时,也需要负责社会管理和维稳等方面的事务。

正统初年,出洋归来的王景弘仍旧担任着南京内守备一职。宣德十年正月,户部尚书黄福被任命为参赞南京机务,明英宗对其发出的敕谕如下:“……今特命卿参赞襄城伯李隆,机务抚绥兵民、训练军马凡百庶物,是也。同隆及太监王景弘等计议而行……”此则敕谕又一次表明南京守备的工作重心为军事事务,其最终目的是保证南京城“守备严固”。具体而言,是通过“抚绥兵民、训练军马”,来维护南京的安全稳定。英宗要求作为文官的黄福在执行相关工作时,须与王景弘、李隆等人“计议而行”,由此可以看出王景弘在军事方面拥有较高的话语权。

由于王景弘有多次率领船队远洋航行的经验,明廷便格外重视其在水师指挥方面的军事才能。如宣德十年六月,王景弘就曾受命商议长江水军的战船操练事宜:“丁巳,南京守备内承运库大使袁诚奏请:以各卫风快船四百艘作战船,令都督陈政总督操江。上勑守备太监王景弘及襄城伯李隆、少保兼户部尚书黄福等计议行之”。这一任命显然是因为王景弘拥有多年航海练兵的经验。可以看出,即便年事已高,王景弘的军事才能依旧受到明廷的重视。

作为南京内守备,王景弘主要的职责在于主持军事整备工作,维护留都南京的安全。凭借着个人丰富的军事指挥经验,王景弘得以在洪熙、宣德、正统三朝担任南京内守备,并多次参与到南京的军伍整肃工作中。史料的相关记载,展现出了王景弘为南京地区的安全稳定所作出的重要贡献,充分证明了其在明初军事体系中的关键角色及实际影响力。

除了军事方面的职责之外,作为南京内守备的王景弘还需要负责主持南京的宫殿、寺庙等建筑的修造事宜。

洪熙年间,王景弘就曾受命修缮南京旧宫殿。明仁宗在敕令中明确要求作为南京内守备的王景弘负责宫殿的修葺工程:“敕南京太监王景弘曰:朕以来春还京,今遣官匠人等前来。尔即提督,将九五殿各宫院凡有渗漏之处随宜修葺,但可居足”。

可以看出,王景弘是洪熙年间南京宫殿修葺工作的主持者,负责监管工匠官员。明仁宗即位后,曾多次表达出还都南京的意图,修缮南京旧宫殿无疑则是迁都构想中不可或缺的部分。作为内守备的王景弘受命修葺宫殿,固然有政治上的考量,同时也说明其确实拥有指挥建筑工程的才能。

这类由王景弘主持的营建活动到正统年间仍在持续,长年的建筑工程无疑对财政和民力的损耗巨大,以至于明廷不得不发下下令,让王景弘等人停止南京地区的建筑营造:“敕南京守备太监王景弘等及襄城伯李隆、参赞机务少保兼户部尚书黄福曰:朕夙夜惓惓,惟体祖宗爱恤百姓之心,一切造作悉皆停罢。今南京内官纷纷来奏,欲取幼小军馀及匠夫,指以不敷为名,其实意在私用,俱不准理。勑至尔等,宜益警省。”此则敕谕将王景弘置于武官李隆和文官黄福之前,反映出其在建筑营造方面所拥有的权责。

除了军事、建筑两方面的职责之外,作为镇守太监的王景弘同时还要负责监理南京地区物资的仓储与调度事宜。

在担任南京守备期间王景弘多次受命派遣官员,将重要物资运送至北京交纳。如宣德三年八月敕谕“命南京守备太监郑和、王景弘等,以内府见贮大绢十万匹、绵布二十三万匹,令户部遣官,运赴北京”。正统元年敕谕“敕南京守备太监王景弘等,于官库支胡椒、苏木共三百万斤,委官送至北京交纳,毋得沿途生事扰人”。这些事迹能够见载于《实录》,足见王景弘督运物资的重要性之高。作为南京内守备,王景弘多次负责南北之间的物资运送事务,对于保障首都的经济和政治稳定至关重要。

王景弘还被要求对南京地区诸多库房的财物收贮情况进行整顿和检查。他需要“会各库官员公同拣阅,除新收堪用之物,及一应军器颜料等项,并堪久贮、该用不坏物件,存留备用。其馀一应损坏及不该支销之物,悉令铺户估直,另项收贮,听候支销”。由此可知,王景弘的任务不仅涉及大规模的物资调度和运输,同时也承担着库存资源的精细化管理。

除了对物资的调度与管理之外,王景弘还担负着其他经济方面的职责。如宣德三年,由于通货膨胀严重,明廷决定暂停新钞的生产,并回收现有的宝钞进行审核。王景弘、郑和与李隆共同被任命执行此项任务。又如从宣德四年起,王景弘受命为郢王朱栋生前的宫眷提供衣食日用所需。

王景弘就任南京内守备期间,在经济方面的成就同样不可忽视。他不仅成功主导了大规模的物资调度,保障了京师的物资供应,而且通过对地方库存的细致管理,确保了南京的物资得到合理储存与高效利用。

故事之八:远洋传播妈祖信仰

王景弘与郑和下西洋不仅带动了中国文化、先进技术在海外的传播,他们的航行也为民间妈祖信仰的传播作了巨大的贡献。王景弘被认为是在东南亚、非洲沿海和我国台湾传播妈祖文化的鼻祖。

在明代,妈祖信仰在东南沿海已经有了一定影响力,明洪武五年(1372)太祖封妈祖为“昭孝纯正孚济感应圣妃”,显著提升了妈祖信仰的影响范围,传播信仰扩大中华文化圈的影响也是王郑二人的主要任务。

王景弘是福建漳平人,福建有相当比例的人们都信奉妈祖。在他们心里,妈祖就是海上的保护神,能保佑出海的人平平安安。其与郑和第一次率领船队正式出洋之前,就是“雇泉州船以东石(今晋江)沿海名舟代导引,从苏州刘家港入海至泉州寄泊。”并以长乐太平港为驻泊基地,等待秋后季风来临时扬帆启航;同时积极进行远洋航行的最后准备工作——维护修造海船,招募水手船工,补足生活物资,聘请通事(即翻译人员),祭祀神灵等。自此后的每一次下西洋前,王景弘和郑和二人都会照例受命在闽、浙沿海招募大批水手和造船工匠,并在太仓、长乐、福州、泉州等地督练水师、监造海船、等候季风、加强补给、修建天妃宫等。这其中,能否得到海上女神妈祖的保护,似乎也是决定船队能否顺利下西洋的一个重要助力。

随着下西洋影响的增大,明永乐七年(1409年)成祖封妈祖为护国庇民妙灵昭应弘仁普济天妃。祭祀妈祖、传播妈祖信仰成为郑和、王景弘下西洋船队一项重要活动。

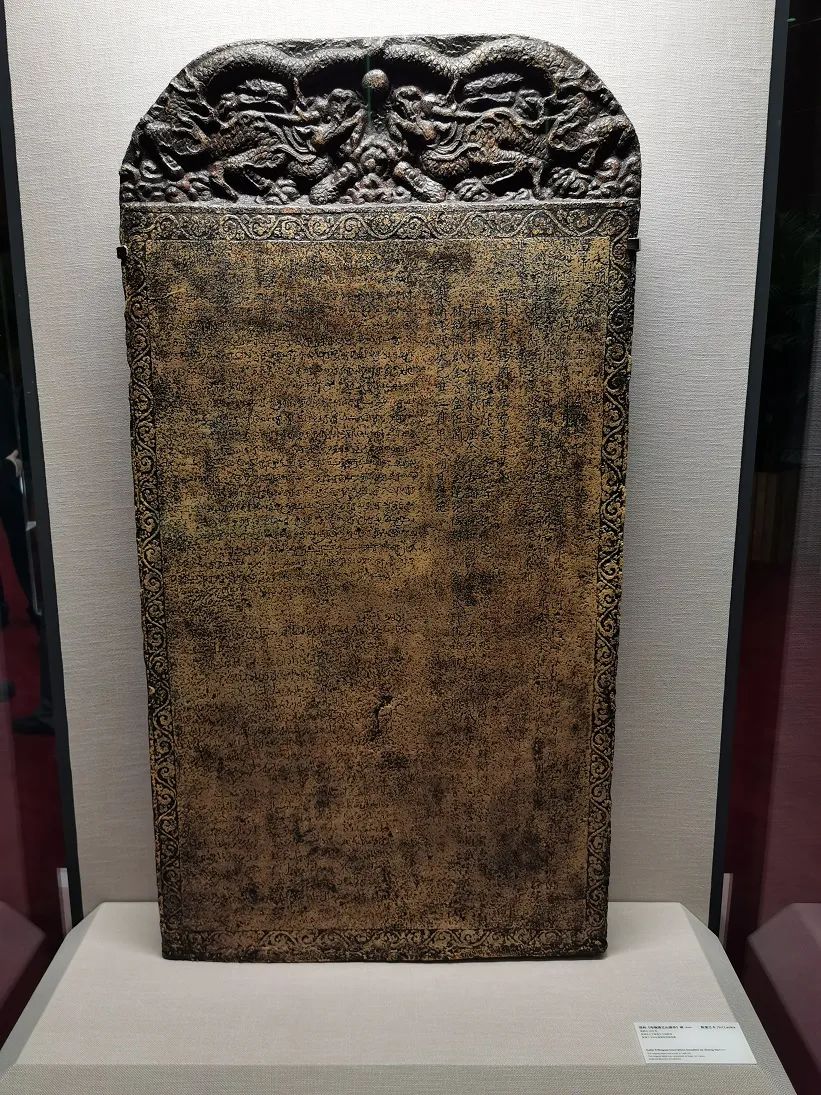

作为永乐皇帝派出的宗教信使,王景弘郑和每一次都会虔诚祭拜供奉在长乐三峰塔旁小庙内的妈祖神像。到了第四次远航前的永乐十年(1412年),郑和奏请朝廷在三峰塔下建造了天妃宫。宣德六年(1431年),郑和、王景弘第七次下西洋驻泊太平港时,除了重修天妃宫并铸造一口铜钟外,还将历次下西洋的目的、意义、经过和成果进行回顾总结,镌刻成碑矗立于天妃宫内,命名为《天妃灵应之记》碑成为现今考证郑和下西洋最具权威性的实物史料之一。

船队在海上航行并不是一帆风顺的。有时候会遇到狂风暴雨,海浪像小山一样高,拍打着船只,让人胆战心惊;有时候又会碰到暗礁,一不小心船就可能会被撞坏。信仰的力量可以让船员更为团结,形成合力最终逢凶化吉。在王景弘的带领下,好像妈祖真的能听到了船员们的祈祷,每次遇险船队都能化险为夷。

永乐七年(1409年),船队抵达锡兰山国(今斯里兰卡)。面对异域婆罗门祭司,王景弘以妈祖像为媒展开对话:“此乃天妃娘娘,护佑我大明舟师,亦如贵邦吉祥天女佑护众生。”这场跨宗教对话,为后续贸易协定的签订埋下伏笔。至今科伦坡仍存明代石碑,见证着妈祖文化与印度洋文明的奇妙交融。

王景弘下西洋的次数很多,每一次他都把妈祖信仰传播到更远的地方。他的努力让妈祖信仰在海外扎下了根,直到现在,在很多东南亚国家,都还保留着妈祖庙,人们依然会去祭拜妈祖,祈求平安。王景弘传播妈祖信仰的故事,也一直流传着,让后人知道,在很久很久以前,有这样一位伟大的航海家,不仅开辟了海上的贸易之路,还把美好的信仰传播到了世界各地。

从泉州天后宫到马六甲三宝庙,从南京静海寺到印尼三宝垄,妈祖文化与海丝精神交织成网。王景弘船队停泊过的30余国港口,如今多数仍是“一带一路”重要节点。这种跨越600年的文化共振,印证着人类对和平交往的共同向往。

2023年11月,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗成功。在入选的22处遗产点中,天后宫与市舶司遗址并肩而立。站在泉州湾的洛阳桥头,望着万吨巨轮与渔船穿梭的盛景,我们仿佛看见六百年前的场景重现:郑和的宝船与王景弘的座舰破浪前行,桅杆上的妈祖神灯穿透历史迷雾,照亮着人类探索海洋的永恒征程。

从湄洲渔女到海上女神,从香寮少年到航海先驱,妈祖文化与王景弘精神的交融,构成了中华文明海洋基因的双螺旋。当“一带一路”的航船再次扬帆,这份跨越山海的文化密码,依然能为构建人类命运共同体提供东方智慧——毕竟,大海从不拒绝不同的浪花,正如文明终将在对话中走向共生。

故事之九:航海秘本助力海丝发展

王景弘晚年撰写的《赴西洋水程》《洋更》等书,系统总结了航海经验,成为明清航海人员的重要参考,为海上丝绸之路的发展作出了重要贡献。

据清黄叔璥《台海使槎录》一书记载:“舟子各洋皆有秘本,云系明王三宝所遗,余借录,名曰洋更。”可见王景弘曾编纂一类记载下西洋航程的针位薄或航海图式。这些被航海者称之为“洋更”的航海指南手册,后又流传民间,在航海者中转辗抄录,成为他们驾舟驶往各个海域所依凭的导航“秘本”。

从这些记载可以看出,王景弘总结的航海经验在广大民间航海者或航海家中的影响极大,在促进明清之际民间航海事业的发展方面,起到了重要的贡献。而明清之际民间航海事业的发展,与当时海上丝绸之路的发展密不可分,因此,对八下西洋航海遗产的整理与传播,是王景弘对海上丝绸之路发展的重要贡献。

同时,在下西洋的行动中,王景弘船队会在当地招募一些外籍船员,在史籍中他们被称为“番火长”,其中来自阿拉伯地区的船员较多。“番火长”的主要职责负责“以针经图式付与领执,专一料理”。在他们手上,不仅有其在下西洋航途中随时应用的“针经图式”,而且必定会有经王景弘专门整理的《赴西洋水程》一类记载下西洋航程的针位薄或航海图式。在这类针位薄或航海图式中,存在王景弘主持探索出的横渡印度洋来往于非、印之间的多条航路。通过这些“番火长”,王景弘总结、整理出的横渡印度洋水程也为后来的阿拉伯民间航海者所掌握和利用。他们的后人便引导大航海时代的西方航海家跨越印度洋,完成从非洲到印度西海岸的航行。达·伽马到达非洲东海岸后,在马林迪找到了富有航海经验的阿拉伯水手艾哈迈德·伊本·马季德领航,就是沿着郑和船队开辟的航路,横渡印度洋,直达古里的。

下西洋开辟了多条横渡印度洋航线,大大缩短了海上丝绸之路亚非之间的距离,这一对海上丝绸之路发展的贡献,当代外国研究海上丝绸之路的学者亦相当重视,并给予高度的评价。如德国汉学家慕尼黑任学教授的罗德里希·普塔克在其《海上丝绸之路》一书就指出:“中国的航海家们似乎也早已知道从印度南部出发到东非去的多条直接航线”“这里指的是郑和远航的时代,这次明代初期1368—1644年由国家主导的航海活动,以某种方式主导国际远洋贸易的某些分支路线长达约三十年,它使此前的各种发展相形见绌。”以最经济而便捷的航线将亚非海域贯通起来,不仅在大航海时代指引了达·伽马等西方航海家完成由非洲到印度西海岸的航行,而且对启迪和激励后人探索以便捷的航线开拓海洋上更广阔的发展空间,在海上丝绸之路传统航线的基础上开辟新航路,使海上丝绸之路成为连接世界各大洲的桥梁和纽带,具有重要的历史意义。这不仅是王景弘对海上丝绸之路发展的贡献,也是对建设21世纪海上丝绸之路的重要的历史贡献。

(执笔:总述及故事之二、四、八 陈龙林 杨砚涵,故事之一、三、五、六、七、九分别为 郑自海,张佑周,刘亚轩,黄 瀚,刘明鑫、柯纪业,郑一钧)

来源:龙岩市委党史方志研究室

版权归龙岩市委党史方志研究室所有,转载时请注明“来源:龙岩党史方志”

(本文部分图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系编辑删除)