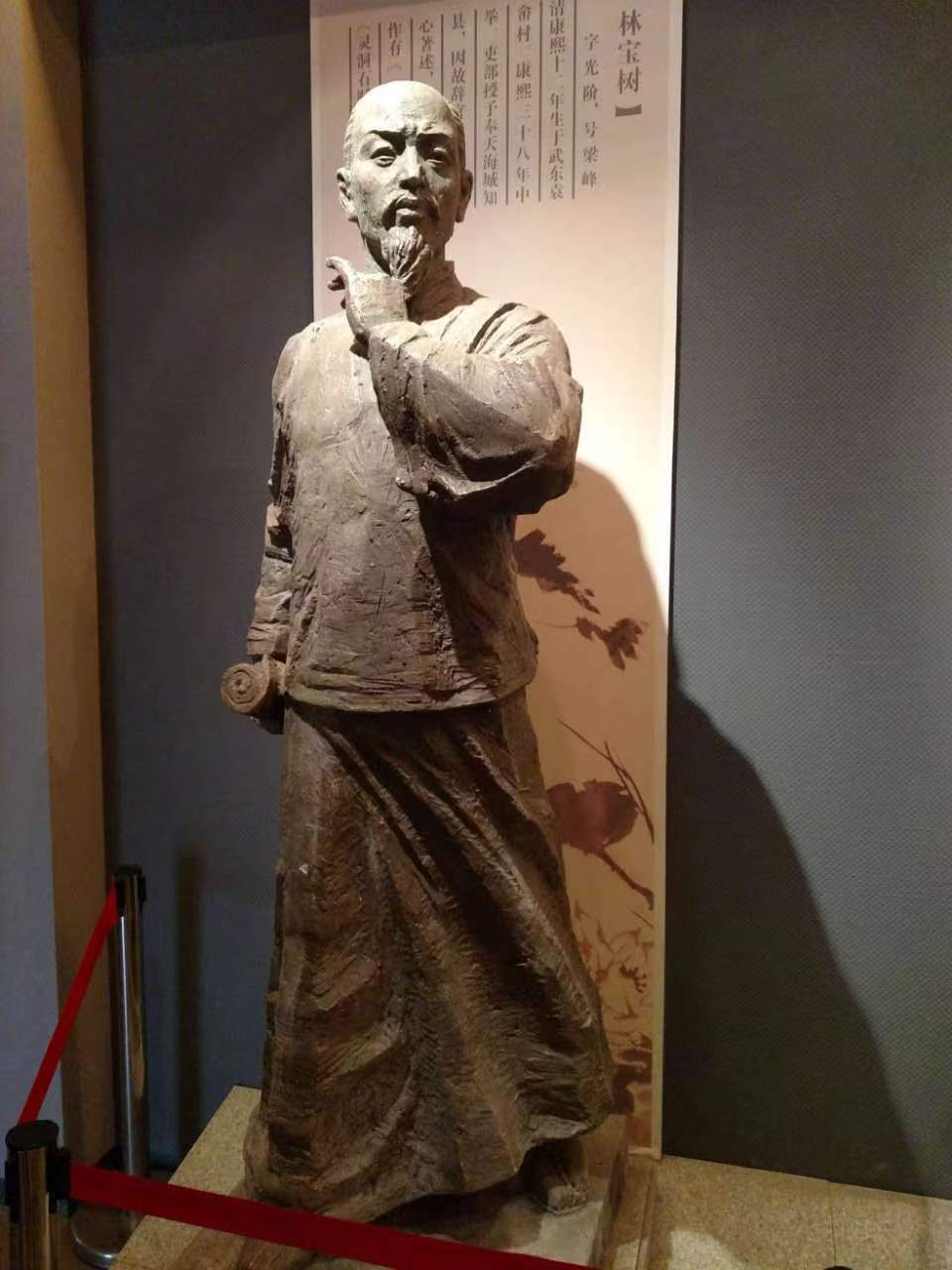

林宝树(1673-1734年),字光阶,号梁峰,武平县人,康熙年间的举人,清代客家地区文化教育事业的开拓者。一生著作颇丰,其代表作《一年使用杂字》(又名《元初一》),“改子曰诗文之弊端,开乡俗文化之先河”,风行闽粤赣边300余年,成为客家地区启蒙认字、识物、学艺、守俗、明理的百科全书。林宝树因此被称为民间蒙学开拓者。

林宝树塑像

山村飞出金凤凰

清康熙十二年(1673年),林宝树出生在武平县袁畲白泥田村(今武东乡袁畲村)一个贫苦农民家庭。据《武平县志》记载,林宝树幼年失学,9岁跟随父母参加农业劳动。11岁那年春节,其父请人写好一捆春联,让他去张贴。因他目不识丁,竞把“六畜兴旺猪为首……”的对联错贴在父亲的房门上;又在牛栏门上贴上“夫妻和睦百年偕好,子孙成龙坐山镇海”的春联。惹得乡邻一阵哄笑,其父狠狠打了他两记耳光。此事给林宝树父子刺激至深,毅然决心读书习文摆脱愚昧。从此全家人勒紧裤带,节衣缩食,供林宝树入私塾读书。不久,遇上灾荒年景,为使他不致辍学,其父忍痛将其一弟一妹卖往江西。即是这样,林宝树仍不过是个“半工半读”的穷学生,农忙季节仍要下田干农活,被当地人戏称为“泥腿子生员”。

林宝树天资聪颖,勤奋好学,23岁入学黉宫,考中秀才。26岁生日那天,族中伯叔团聚一堂,大家“你一斗我五升”地筹集谷物,还将家族蒸尝积谷悉数捐助,为他筹集赴省参加乡试的盘缠。

康熙三十八年(1699年)八月,林宝树参加已卯科乡试,中了举人。消息报来,乡邻轰动。

康熙三十八年(1699年),吏部授林宝树为奉天海城令(今辽宁省鞍山市南部)。关于他赴任与否,《武平县志》载有两种说法:一说,由于父母年迈,海城离家万里,林宝树辞官不赴;一说,次年林宝树携侄上任,在职三个月,因看不惯官场黑暗愤而挂冠回乡。武平民俗学者林善柯在《林宝树与《元初一》》中认为,当时林宝树带一近房侄儿走马上任,不过此时清王朝虽处太平盛世,却暗藏潜流,吏治腐败,他报效国家的理想破灭,又接连遭受海城当地势力的无端攻讦,林宝树一气之下摔掉乌纱帽,在康熙三十九年(1700年)春归隐田园,赋闲乡里。家居时,他热心公益,乐于助人:为当地穷人诉讼,免费提供文墨;为乡间红白喜庆,无偿提供司礼;为穷人抄写文契字据,计算往来账目;包揽乡邻一年一度的大字春联。因而林宝树被喻为“客家陶渊明”。

募建书院启民智

武东袁畲村流传的两件事给林宝树带来强烈震憾:武东袁畲是个边远山村,村民大都不识字,对二十四节令一无所知,每年春季浸种,就以村头大枫树长出嫩叶作为“号令”。某年那棵大枫树悄然枯死,而村人不觉,仍在默默等待嫩叶长出。直至邻村插秧,村人才大吃一惊,发现那棵枫树已经枯死,结果白白耽搁了一季收成。另一则是说,邻村有个读书人爱卖弄风雅,其母六十大寿,特为老母撰写一联:“天增岁月母增寿,春满乾坤父满门”。邻里看了捧腹大笑,那人却说:“天对春,岁月对乾坤,不是很工整吗?”但这“半吊子”万万没有想到,“父满门”会招来多少笑话。

面对村民的蒙昧无知,林宝树深切体会到,客家地区绝大多数民众根本没有受教育的机会,饱尝大字不识的痛苦。于是,林宝树答应了县学筹建陈大士书院的邀请。

陈大士,又名陈际泰,明末古文家,“临川四大才子”之一。陈大士出生于象洞乡,在武平度过了他的童年少年,成年后返回原籍江西临川,后于崇祯七年(1634年)考中进士,任行人(掌册封、传旨的官)。陈大士发迹江西临川后,一直与武平保持着联系。其后人于康熙年间募集资金,意欲修建陈大士创办于武平城区的学馆。武平县将陈大士创办的学馆升级为书院,并冠以“陈大士”之名,一是缅怀“临川才子”的创办之功,二是借其求学事迹激励后来学子。陈大士成名于江西,但他的出生地武平却流传着他艰难曲折的求学故事。林宝树,对这位素未谋面的先贤神交已久。他们同样聪慧,同样贫寒,有着同样的求学历程。或许是惺惺相惜,有意归隐的林宝树欣然出任“山长”,积极参与募建书院事宜。

翌年,书院揭幕成立,林宝树欣然提笔写下《募建陈大士书院序》(《汀州府志》有全文录载)。

其后林宝树尽心尽责,教授学生读书识字,背诵儒家经典。至今在《武平县志》等典籍中,仍然保留了林宝树当年的教学笔记《四书大全摘录》(又名《学庸摘抄》)。

《元初一》光耀千秋在书院教授日久,林宝树发现传统蒙学存在诸多缺陷。比如,教学内容过分注重三纲五常,有意摒弃佛法道墨;过分推崇伦理教化,着意培育愚民顺民;过分尊崇读书至上,故意贬斥科技百工。更为难堪的是,客家地区属方言区,客家人学习四书五经时,须把官话“翻译”成客家话;而在写文章时,又必须把客家话“翻译”成官话。这种阻隔给客家学子带来极大不便。于是,林宝树决心“改子曰诗文之弊端,开乡俗文化之先河”(《林宝树墓志铭》),编撰一本既能普及识字,又能教育做人,还能和日常劳动生活相结合的通俗读物。

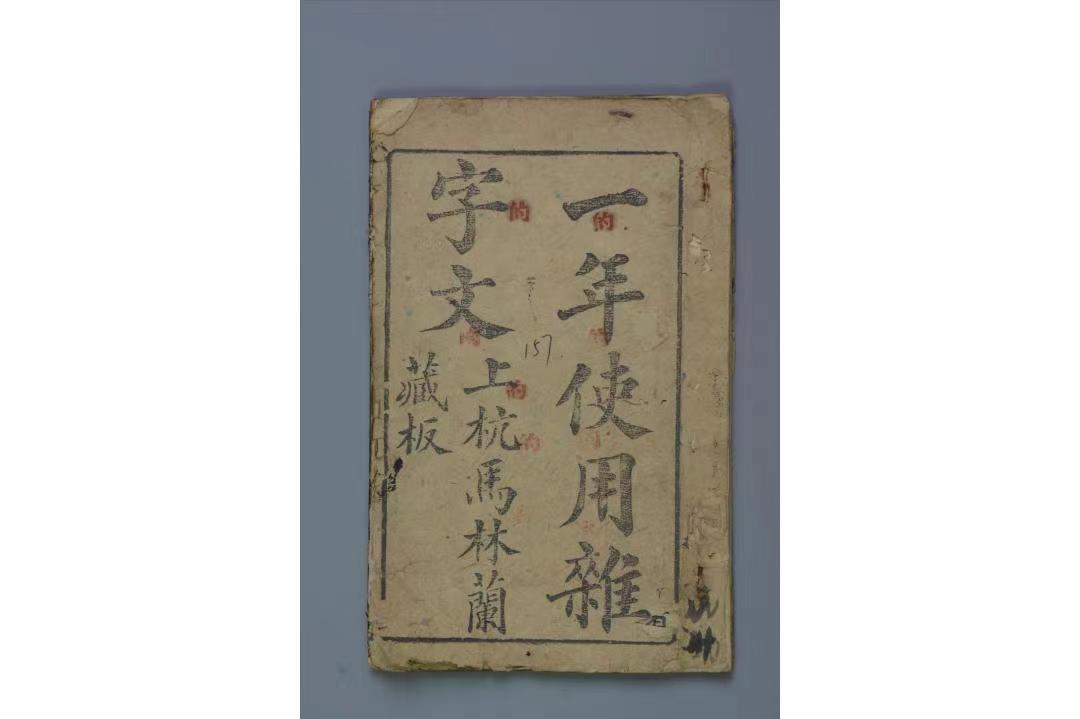

《一年使用杂字》启蒙读物

经数年努力,林宝树终于创作了一部用客家方言叙述,名叫《一年使用杂字》(又名《元初一》)的通俗启蒙读物。

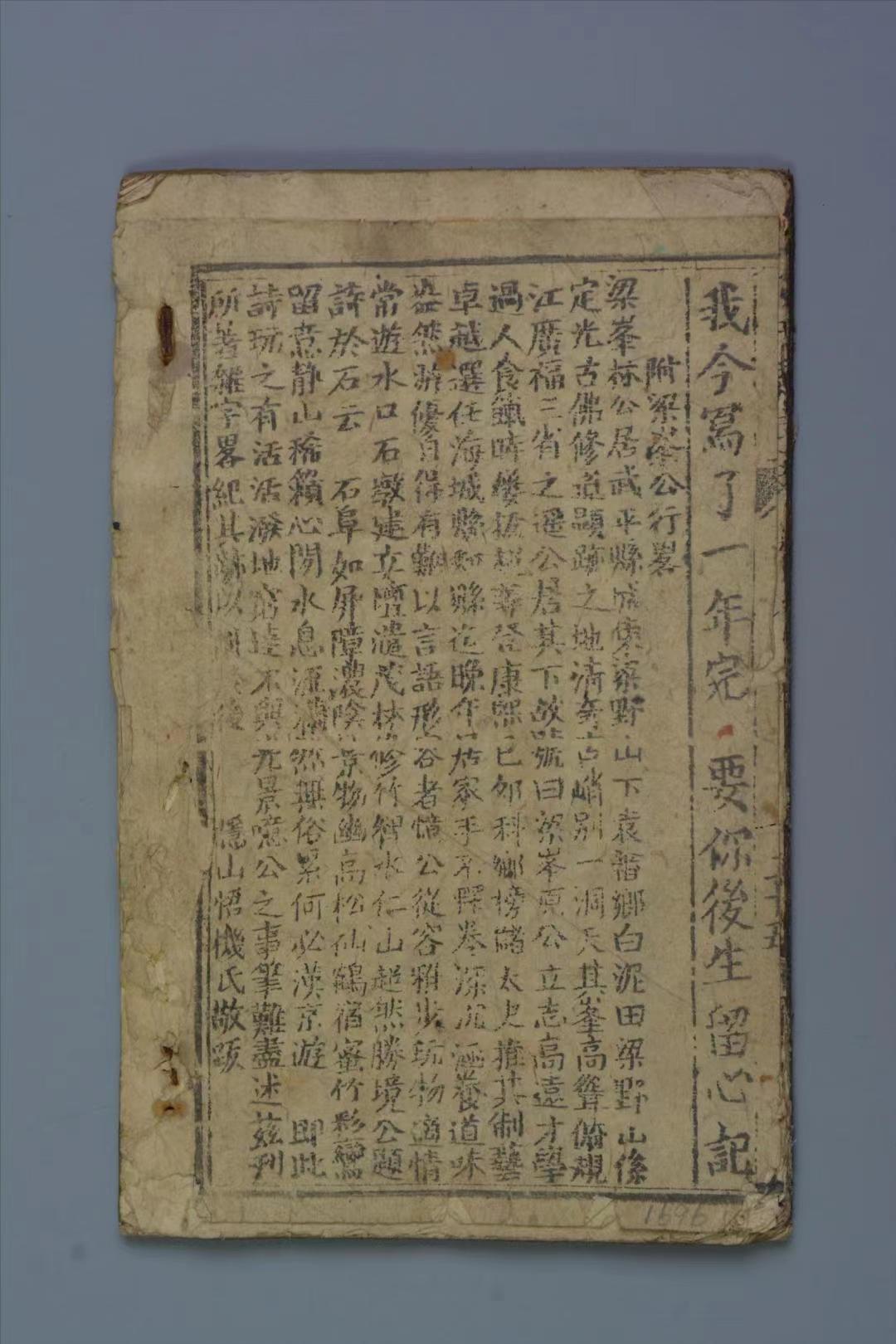

《一年使用杂字》,全书4800多字,其中收进适合农村应用的单字3000个,用白话韵文七言歌体写作而成,叙述客家人的生产状况、生活事项、四季节气、农时用物、家常礼节、节日场景、乡风民情,语言生动有趣,描写细致精准,语句对仗押韵。读来朗朗上口,易识易记,具有很高的文学价值和使用价值,展示了客家乡民生动的风情画卷。

一开始,林宝树只把《元初一》当作识字教材使用。因为客家人最大的愿望,仍然离不开“学而优则仕”。不料,开篇“元初一,早开门,放爆竹,喜气新”,这些为客家学童量身定制的启蒙读物,便吸引了孩童的学习兴趣。加上它通篇以客家村落为背景,按序时记述,通俗易懂,且文化内涵丰富,乡土气息浓郁,相较于《三字经》《千字文》等传统蒙学,《元初一》显得更为熟悉,更为亲切,更易于理解,因而教学效果出乎意料的好。这坚定了林宝树的信心。他自费印刷了木刻本小册子,继而说服县学在全县范围推广,不久便在武平一带流行开来。更为神奇的是,它还成为广大农村青年的“脱盲书”。由于《元初一》所收单字均为常用字,所述皆为熟悉的农村事务,且以七言白话押韵,易记易诵,只要人们熟读了这些“顺口溜”,脑中便能浮现出一幅幅生动的民俗生活画卷,明白做人的道理。比如,“幸有聪明智慧者,学庸论孟及五经。若然蛮蠢并躁暴,跪打难免郁性情。”短短数语,既教人识了字,还教大人不要棍棒教育小孩。再如,“少年后生莫懒惰,寻得事业自有功。也有从师学锡匠,酒壶兜壶好模样。”教人不要偷懒,要趁年轻学点手艺以谋生。这类名言警句俯拾皆是,不胜枚举。这更加坚定了林宝树的文化自信。

雍正七年(1729年),林宝树亲自操刀,核定木刻梓本《一年使用杂字》。此后,《元初一》不胫而走,一再翻刻,广泛流传于客属八县,流传于广东梅江流域和江西会昌、寻乌、安远诸县,受益人口无数,历数百年不衰,成为清代及民国期间客家地区的启蒙读物,成为家家户户案头必备之书。“宁失千两金,莫失杂字文”。

《一年使用杂字》木刻本内容

随着客家人的迁徙,《元初一》辗转流播东南亚部分国家与地区,成为海外客家人记住乡愁的符号,成为沟通港、澳、台地区及海外客家华人感情的桥梁。2015年12月,《图说元初一》由中国言实出版社出版。2019年3月再版。该书通过图画描摹、拼音注音、适时点评、附加注释、附录文论等形式,全面、饱满地展示闽西客家地区的传统风貌和风土人情,使《元初一》更具生动性和可读性。

林宝树纪念馆效果图

2021年6月,林宝树纪念馆奠基仪式在武平县武东镇举行。

林宝树及其编撰的《元初一》,开拓蒙学,开启民智,使专属精英的文化知识走进寻常百姓家,让更多的平民百姓能够接触到知识,摆脱蒙昧,推动了客家耕读文明向前发展。其点燃的文明火炬之光,永远照耀着客家大地。

(武平县委党史和地方志研究室 钟茂富)

资料来源:

1.《汀州府志》(清乾隆版),方志出版社,2004年版。

2.《武平县志》,中国大百科全书出版社,1993年10月。

3.《梁野东风》,朱天林、林善珂主编,社会科学文献出版社,2019年10月第一版。

4.《梁野古韵》,林善珂主编,社会科学文献出版社,2012年1月第一版。

5.《武平文史资料》第十八辑,武平县政协文史资料委员会编。

6.《武平文史资料》第二十辑,武平县政协文史与学习宣传委员会编。

- 红色闽西

- 河南党史网

- 重庆党史网

- 广东党史网

- 广西党史网

- 贵州党史网

- 宁夏党史学习教育网

- 云南党史网

- 上海党史网

- 安徽党史网

- 江苏党史网

- 吉林党史网

- 河北党史网

- 辽宁党史网

- 江西党史网

- 浙江党史和文献网

- 海南史志网

- 内蒙古区情网

- 唐山党史网

- 中共青岛历史网

- 成都党史网

- 南京党史网

- 中共宁波史志网

- 合肥党史网

- 大连档案史志网

- 昆明党史网

- 中共党史网

- 福建省政府网

- 福建省档案馆

- 中共福建省委党校

- 古田会议纪念馆网站

- 湖北党史网

- 山东党史网

- 青海省地方志

- 甘肃地方史志网

- 贵州档案方志信息网

- 四川省情网

- 重庆地情网

- 海南史志网

- 广东省情网

- 广西地情网

- 湖南省地方志

- 河南省情网

- 山东省情网

- 江西省地方志

- 安徽党史方志网

- 浙江地方志

- 江苏地情网

- 上海市地方志

- 黑龙江史志网